Il dipinto di A.R. Penck, "Another R.C." (1983) - .

Tra il 1900 e il 1928 – scrive Isaiah Berlin in quello che nel 1946 considerava un banale report per il governo inglese (ma che Michel Ignatieff invece definì «una vera e propria storia della cultura russa nella prima metà del ventesimo secolo ») –, in Russia «le dispute letterarie e artistiche erano diventate (come, un secolo prima, nei Paesi germanici sotto la polizia di Metternich) l’unico terreno di scontro fra idee». A quello seguirono dieci anni di normalizzazione e, dal 1937 al 1946 (quando Berlin tornava come osservatore nella Russia che aveva lasciato nel 1920, all’età di 11 anni), le purghe del feroce Nicolaj Ežov, e la guerra, dalla quale «la letteratura e il pensiero russo ne sono riemersi come una regione straziata» in un Paese dove «lo Stato ha sempre avuto un controllo assoluto». Il terrore staliniano colpì geni come Mejerchol’d e Mandel’štam. E poi Babel’, Cvetaeva, Šostakovic, Prokof’ev, Esenin, Majakovskij, spingendo alcuni di loro al suicidio.

In Italia? Sotto il fascismo gli artisti, militanti o meno, sono stati abbastanza liberi di esprimersi e infatti l’arte italiana resta la più importante espressione nazionale in Europa fra le due guerre. E in Germania? L’espressionismo ebbe la sua parte, odiato dal nazismo, ma molto va ancora approfondito. Poi la Germania stessa subì il contrappasso politico e nazionale, deciso a Jalta, trovandosi nella stranissima condizione di paese dimidiato dalle ideologie che opponevano vinti e vincitori (ma anche fra loro questi stessi). Quindi una Germania dell’Ovest e una dell’Est. Alla fine, prima della resa, c’era stato il bombardamento che rase al suolo Dresda e rimane uno degli atti criminosi di quella guerra, compiuti, come il lancio dell’atomica in Giappone, dai rappresentati dell’Ovest “democratico” e ben presto omnicapitalista.

Aveva sei anni A.R. Penck – pseudonimo di Ralf Winkler –, quando bombardarono la sua città, Dresda, radendola in gran parte al suolo. Era un bambino strano, Ralf, pare l’abbiano visto giocare sulle macerie, laddove molti cercavano di estrarre i corpi dei tanti uccisi dalle bombe, dalle fiamme e dal crollo degli edifici. Strano sarà anche come artista, dopotutto, ma non classificale tra i folli o, forse sì, nella categoria finzionale del fool shakespeariano. Crescendo si dichiarò comunista, e forse lo è rimasto anche quando passò, ormai nome noto dell’arte tedesca, all’Ovest.

A.R. Penck, "Situazione senza nessun nero" (2001) - Galeria Fernando Santos, Porto

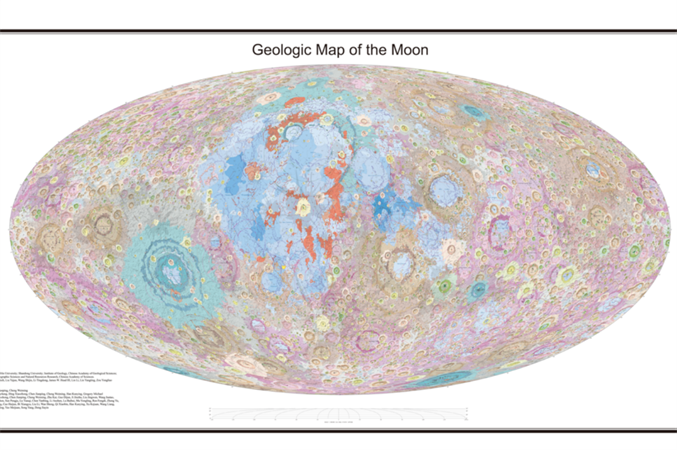

La mostra che il Museo d’arte di Mendrisio ha allestito fino al 13 febbraio è la prima, la più ampia e ragionata, fatta da un museo di parte italiana benché svizzero. Il catalogo, a cura di Barbara Paltenghi Malacrida, dopo l’introduzione del direttore del museo, Simone Soldini, offre un inquadramento metodologico e di idee a firma del maggiore specialista di Penck, Ulf Jensen. Soldini sostiene che le immagini “primordiali” di Penck «richiamano in un primo momento quelle delle caverne di Altamira o di Lascaux» ma si affretta poi a dire che l’artista ha smentito questa ispirazione: «volevo di sicuro evitare che i miei lavori fossero scambiati per pittura delle caverne». Lo stesso Jensen, che ebbe modo di conoscere e frequentare Penck, lo definisce «pittore rupestre» fin da quando dipinse un murale nel seminterrato di una casa dello studente. Ma subito aggiunge che «Penck ha scelto come soggetto il grande tabù del suo tempo: il murale è la prima rappresentazione pittorica della divisione della Germania », divisa appunta dal Muro nel 1961. In quell’occasione Penck partecipò a una mostra all’Accademia d’Arte di Berlino Est dedicata alla “Nuova pittura” con due opere, una era un Ritratto di Monika del 1959, picassiano nel colore che sembra alludere al “periodo rosa” e un po’ anche nello stile; in realtà, sotto il colore di Penck, come una sinopia del suo io, si percepisce un realismo grigio, una nebbia spirituale, quella che avvolge e annichilisce la vita della Ddr.

Picasso subito dopo la guerra era la bestia nera dei comunisti europei e sovietici: Togliatti, brutale interprete della linea gramsciana del “nazionalpopolare”, definì nel 1948 le opere che componevano una mostra bolognese con vari artisti guidati da Guttuso, Corpora e Santomaso «una raccolta di cose mostruose », e invocava l’evidenza: «uno scarabocchio è uno scarabocchio». Un problema che Penck rivive a Berlino Est negli anni 60, subendo la censura quando la sua pittura sperimenta strade nuove e poco “imitative”. Quali? Come si può vedere a Mendrisio, per lui non si trattava di ricreare nell’arte la contrapposizione della Guerra Fredda, astrazione contro realismo: «volevo andare oltre la mia famiglia e dichiarare qualcosa di più generale sui sistemi, su come percepivo il mondo». Da vero artista, sapeva che essere comunista non vuol dire «suonare il piffero della rivoluzione». C’è ancora molto da scrivere (o riscrivere) su questo.

Quanto a Penck si deve ricordare che, dopo essersi appassionato alla scienza e alla cibernetica e aver compiuto una svolta per così dire “concettuale”, egli affronta nel 1968 il progetto Standart (che si chiuderà nel 1974, mentre il regime gli sta col fiato sul collo). Soldini cerca una spiegazione: può essere la sintesi di Stand (presa di posizione) e Art, ma ha anche un’assonanza con stendardo. Mi ricorda che Testori definì lo Stendardo di Orzinuovi del Foppa un «ex voto proletario» (Foppa era nel consiglio della città e un benestante, il suo “comunismo” eventuale dunque era nell’immagine più che nella vita dell’artista, e credo che sia stato così anche per Penck).

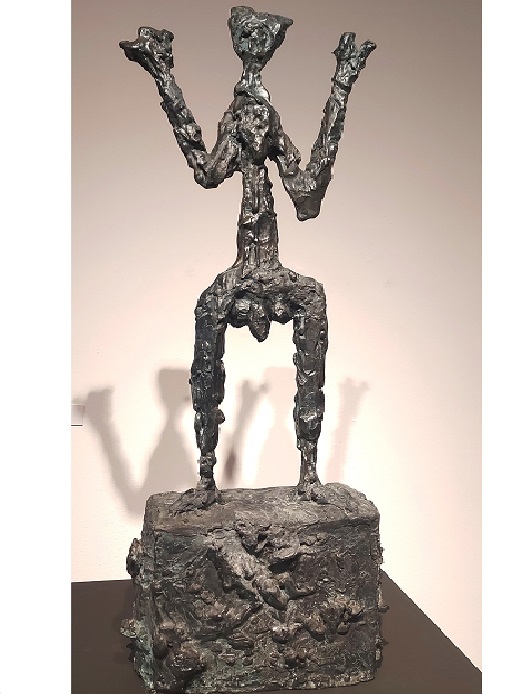

Al culmine del percorso, appaiono gli Standart-Modell che hanno una evidenza quasi industriale, oggetti più che sculture, e sono una critica all’alienazione prodotta dal lavoro che uccide la creatività: il comunismo professato da Penck è proletario in quanto creativo, perché l’arte è la prima forma di liberazione dallo sfruttamento del lavoro. In uno dei suoi taccuini-libri Penck scrive che « standart è uno schema di pensiero visivo; punto, due punti, spazio, segni». La cifra fondamentale che attraversa tutta l’opera di Penck, infatti, è il segno: tanto nella pittura quanto nella scultura che ha in sé anche una sorta di ispirazione tettonica, dove il senso “protettivo” è nella declinazione del valore apotropaico dell’arte.

La scultura in bronzo “Standart T (X) I” (1994), con la tipica figura di uomo diventata il segno più ricorrente nell'opera di Penck - .

La figura d’uomo – ma forse si dovrebbe dire: ominina – si presenta in cammino, mentre esulta, corre o sta fuggendo, brandisce armi, danza, gattona, striscia, è fermo come un totem oppure si abbandona alla pulsione in modo quasi animale: si veda Uomo e donna del 1968, dove si colgono reminiscenze dall’arcaico al moderno (nella donna che alza le braccia e sembra chiedere aiuto davanti all’uomo che minaccia violenza, forse c’è il ricordo delle madri che fuggono nella Strage degli innocenti di Guido Reni o, in una direzione diversa dall’intenzione penckiana, delle donne che corrono sulla spiaggia di Picasso con quel gioco di braccia che le rende motrici dell’intero quadro).

In Penck il segno è “strutturale” e “strutturante”, performativo insomma. E quando lo accostano ad altri tedeschi eccellenti di quegli anni, Baselitz e Lüpertz per esempio, lui rivendica l’unicità del suo segno – evoluto verso una semplificazione e un’esplosione cromatica dopo gli anni 70, quando fugge all’Ovest – e dichiara una derivazione dallo stile grafico dei muri delle latrine pubbliche perché – scrive Jensen – «dotato di un arsenale di possibilità espressive ancora più vasto e universale». Quando negli anni 80 le tag colonizzano le metropolitane di New York, Penck viene spesso associato a Basquiat e a Haring; in realtà lo distingue invece proprio quella concettualità, quella “metodologia” formale degli inizi, che viene dal retroterra tedesco più arcaico e lo riallinea al mondo teratomorfo, agli animali fantastici, all’immaginario nordico dove mostri e foreste custodiscono il mito ancestrale a cui Penck, in chiave moderna e colta, sovrappone i segni del mondo tribale. Se da un lato il mondo delle fate e delle foreste può condurlo fino a Beuys, per esempio al gesto della piantumazione di settemila querce a Documenta (che Beuys non riuscì a concludere), è vero però che la volontà di essere facitore di miti e mito lui stesso, lo proietta sul versante meno sociale a cui, invece, ogni rivendicazione di comunismo soggiace nel momento della prova.

In tal senso, Sironi fu testimone trasparente di che cosa significhi essere un artista di Stato (non di regime), cioè uno che lavora per il popolo prima che per il mercato. Per Sironi era un atto di fede, che in Penck è disturbato dalla percezione di ciò che c’è al di là del Muro, ostacolo che deciderà di saltare quando all’Est non gli consentono più di fare ciò che voleva essere, per la coscienza di tutti, ma così diventando rapidamente e inevitabilmente un artista di mercato oltre le sue stesse intenzioni.