Portare la Bibbia sui banchi di scuola? Fa bene alla persona. E alla democrazia

di Redazione

L’analfabetismo biblico preclude la comprensione della nostra cultura e storia (e della Costituzione). Bene dunque, inserire nei programmi le Scritture. Ma evitando approcci identitari o confessionali

Anche a Sanremo 2025 si citano passi biblici o si recitano versetti di salmi in aramaico, ma le nuove generazioni rischiano di non saper riconoscere, apprezzare e valutare questi riferimenti. L’analfabetismo biblico, piaga diffusa in Italia, preclude infatti la comprensione di innumerevoli elementi della nostra cultura quotidiana: dall’arte all’architettura, dal linguaggio popolare alle festività. Come interpretare il patrimonio letterario e filosofico o i valori della Costituzione senza possedere le chiavi di lettura fornite dalla Bibbia? E come favorire l’integrazione di chi proviene da altre tradizioni religiose se non siamo in grado di spiegare le radici della nostra identità culturale?

L’annuncio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara riguardo alle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo, che prevedono l’inclusione delle Sacre Scritture nei programmi scolastici a partire dal 2026-2027, potrebbe finalmente andare incontro ad un’esigenza segnalata da decenni da intellettuali ed esponenti dell’ebraismo e delle Chiese cristiane, ma anche laici. Anzi, a dirla tutta, stupisce che l’inclusione non riguardi anche il secondo ciclo d’istruzione, quando gli studenti consolidano il loro bagaglio culturale, etico e critico; l’elemento biblico, uscendo da un immaginario infantile o favolistico, potrebbe contribuire alla loro formazione integrale come cittadini consapevoli e responsabili.

Anche Gesù in un passo riportato da Luca risponde a un dottore della Legge che lo interrogava: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?» (Lc 10,26). Il punto decisivo è il come di questa lettura, di questa introduzione biblica nel percorso formativo di bambini e ragazzi. Sarebbe inappropriato un approccio confessionale o identitario che potrebbe essere letto come chiusura ad altre culture. D’altra parte, a differenza dei poemi omerici, la Bibbia è testimone di una storia che dura ancora adesso e nutre la fede di milioni di persone in Italia. Tenendo conto di tutti i rischi dell’operazione si tratta comunque di una grande opportunità per sottrarre i testi biblici dall’oblio o dall’uso strumentale di cui anche la storia recente mostra esempi.

È fondamentale che lo studio della Bibbia nelle scuole sia condotto da persone in grado di offrire un approccio storico-critico (come raccomandato da più di trent’anni anche dalla Pontificia Commissione Biblica), contestualizzando i testi ed evitando letture che potrebbero risultare fuorvianti, portatrici di discriminazioni o violenze.

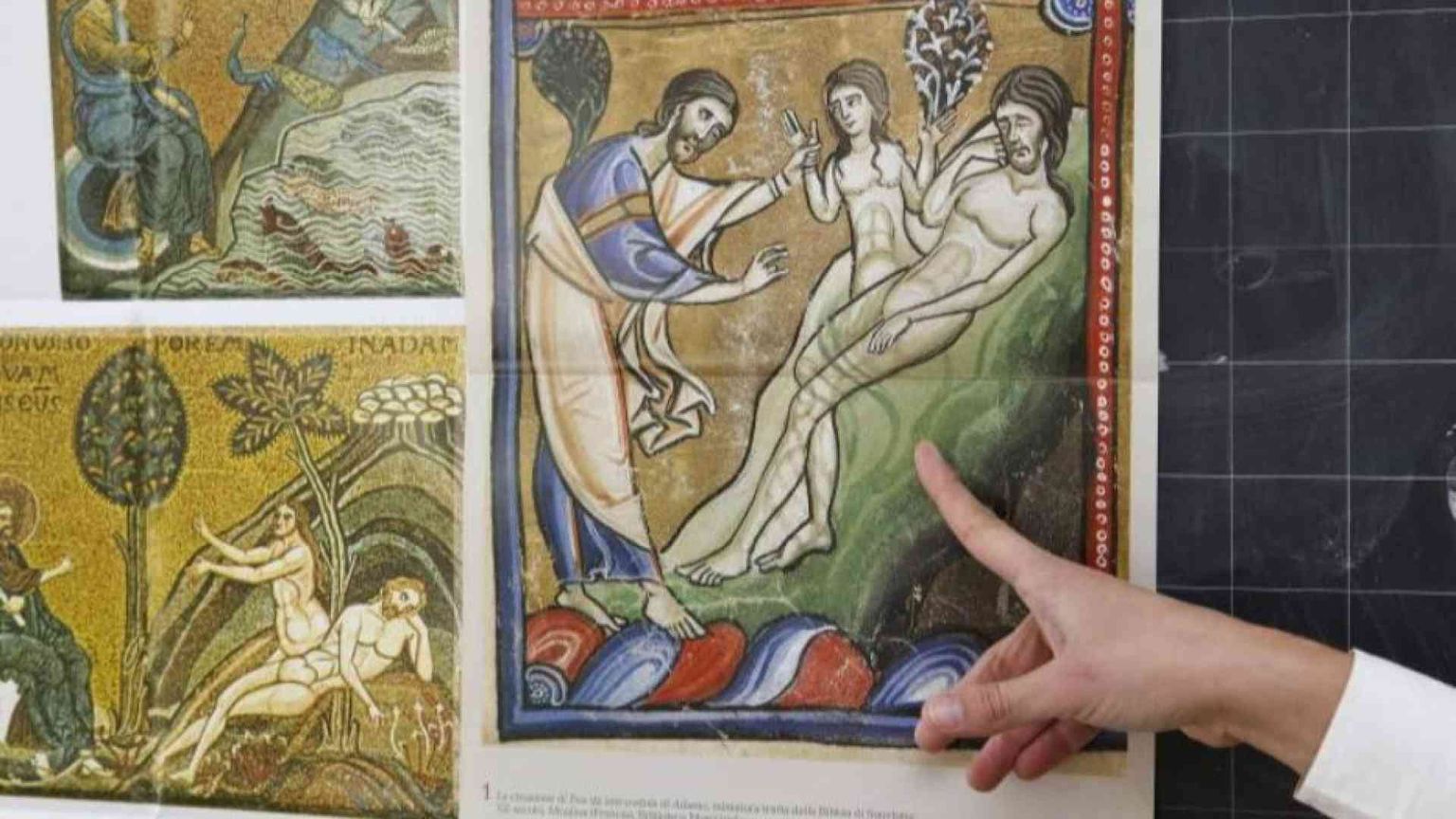

Nelle aule scolastiche, l’approccio alla Bibbia potrebbe essere multidisciplinare, coordinato da docenti preparati in tal senso. In letteratura o storia dell’arte, per esempio, molte opere classiche e contemporanee attingono a temi, simboli e narrativa biblici. Persino nelle scienze sociali, la comprensione di molti fenomeni storici e sociologici può essere arricchita dalla conoscenza dei testi biblici e del loro impatto sulle società. Per gli studenti più grandi lo studio della Bibbia potrebbe essere un’opportunità per sviluppare il pensiero critico, analizzando i testi e stimolando la capacità di indagine e il confronto tra diverse visioni del mondo, anche studiando la storia delle interpretazioni e dei loro effetti, ad esempio riguardo la condizione delle donne nella società.

Comprendere le radici bibliche non solo del cristianesimo, ma anche dell’ebraismo e, in parte, dell’islam, può favorire una maggiore comprensione e rispetto reciproco tra diverse comunità religiose e culturali, qualcosa di essenziale in una società – e in classi – sempre più multiculturali. Le scuole potrebbero organizzare progetti che mettano a confronto testi sacri di diverse tradizioni, evidenziando somiglianze e differenze. Questo approccio contribuirebbe a formare cittadini più consapevoli, capaci di muoversi in un mondo globalizzato e plurale. Lo studio della Bibbia potrebbe intrecciarsi anche con l’educazione civica. Molti principi etici e valori che sono alla base delle moderne democrazie hanno radici nelle tradizioni bibliche. Esplorare questi collegamenti potrebbe aiutare gli studenti a comprendere meglio le fondamenta etiche della società contemporanea e stimolare riflessioni sul concetto di giustizia, uguaglianza e responsabilità sociale. Le maggiori sfide all’introduzione di uno studio più approfondito della Bibbia nelle scuole riguardano la formazione di persone che possano fare una tale proposta in modo equilibrato e rispettoso delle diverse sensibilità, ma anche la concreta integrazione di questo studio nel già denso curriculum scolastico.

Le sfide sono reali, ma superabili con un approccio serio e innovativo. L’uso di tecnologie digitali, come piattaforme interattive e risorse multimediali, può rendere l’esplorazione dei testi biblici più accessibile e stimolante. La chiave sta nel presentare la Bibbia come un testo di rilevanza culturale universale, un prisma attraverso il quale esplorare la complessità del pensiero umano, dell’etica e della creatività, ma anche come specchio per comprendere sé stessi, aspetto essenziale nella crescita di giovani che speriamo sempre più protagonisti nell’incontro e comprensione tra i popoli.

biblista e insegnante di religione

© RIPRODUZIONE RISERVATA