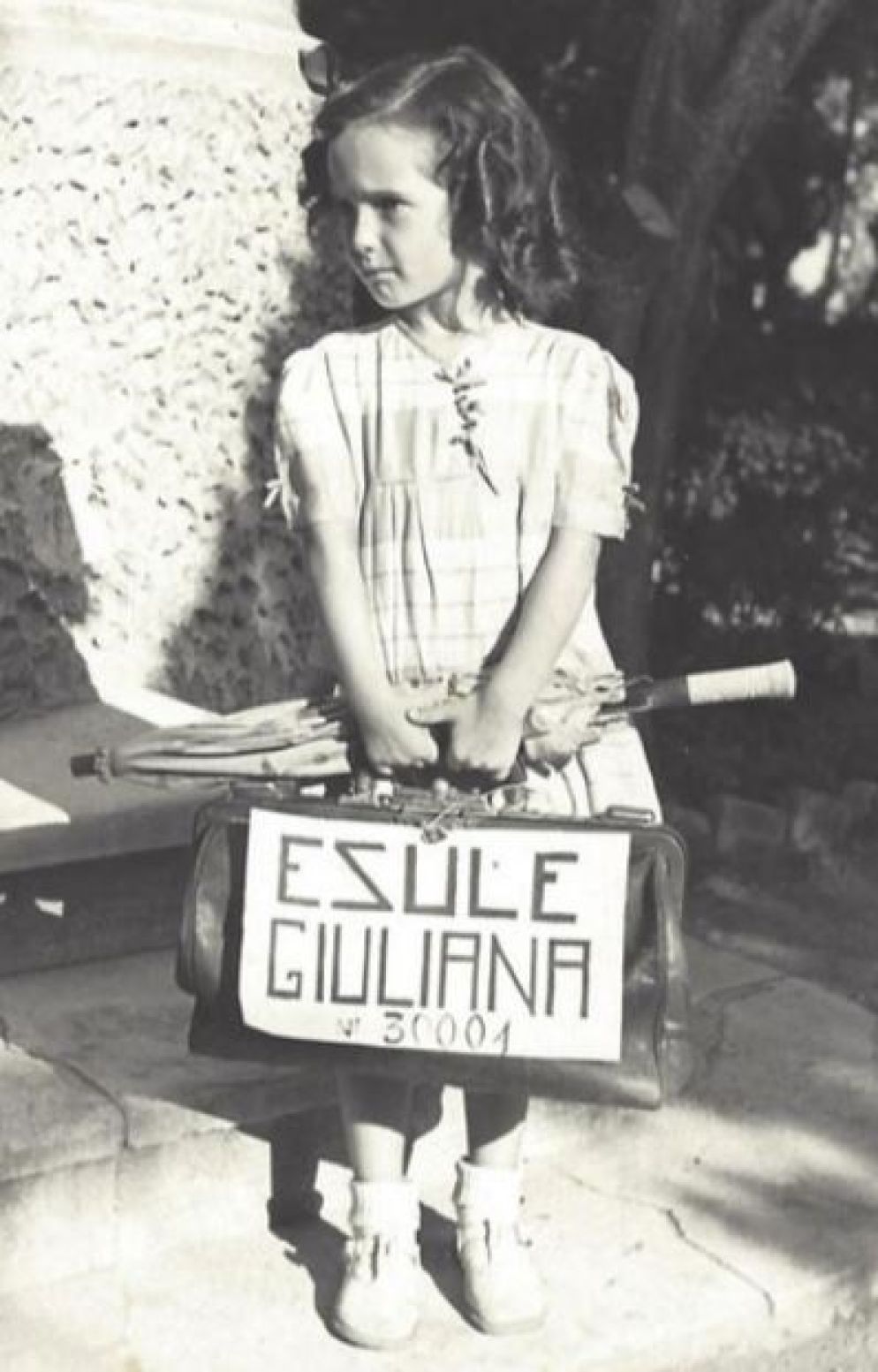

Ecco chi è la bimba con la valigia, simbolo delle foibe

La storia di Egea, sopravvissuta alla tragedia. Celebrazioni in tutta Italia per il Giorno del Ricordo. Pietro Grasso al Senato: rotto il velo di silenzio.

«Sono proprio io la bimba con la valigia! Oggi vivo in Trentino a Rovereto, grazie per avermi ricordata». Così, grazie all'aiuto dei social network, abbiamo trovato la bambina con la valigia, la cui fotografia circola da qualche anno ed è ormai il simbolo dell’esodo giuliano-dalmata. L'abbiamo cercata a lungo e oggi finalmente ha un nome e un cognome, entrambi "strani" come la storia multiculturale e preziosa delle regioni adriatiche in cui la bimba è nata: Egea Haffner.

Dietro la celeberrima immagine, così perfetta nella messa in posa, riaffiorano tinte fosche inaspettate. Egea Haffner infatti è nata a Pola, Italia, nel 1941, sei anni prima del grande esodo che nel 1947 vide fuggire la quasi totalità dei 30mila abitanti della città, costretti all’esodo dalle persecuzioni di Tito, deciso a cancellare l’italianità dalle terre giuliane. Lei, però, fu costretta dagli eventi familiari a partire già nel 1946: «Il primo maggio del 1945 – racconta infatti – la sera suonarono alla porta due titini, volevano mio padre. Lui chiese perché lo cercassero, ma i due lo tranquillizzarono dicendo che era pura formalità, dovevano condurlo al Comando per alcune informazioni. Mio padre chiese se doveva portarsi dietro qualcosa, ma di nuovo lo rassicurarono, così uscì col vestito che indossava e una sciarpa. Sciarpa che giorni dopo i miei videro al collo di un titino... Da quella sera non seppi più nulla di lui. Avevo 3 anni e mezzo». Suo padre Kurt Haffner, 26 anni, probabilmente infoibato quella stessa notte nell’abisso di Pisino, era figlio di un ungherese di Budapest che a Pola – città mitteleuropea – possedeva una elegante gioielleria, e di una viennese, raffinata pasticcera. La mamma, Ersilia Camenaro, era invece figlia di un croato e di una istriana di Pisino: «Io sono e mi sento italiana – chiarisce Egea –, ma solo un ottavo del mio sangue lo è. Anzi, precisamente è istro-veneto».

Sono i paradossi di quelle terre, da millenni crocevia di popoli che, incrociando i loro saperi, le hanno rese uniche per vitalità e fermenti culturali: «In casa parlavamo tedesco, italiano e ungherese». Che colpa poteva avere il padre di Egea, con la sua oreficeria sulla centralissima via Sergia, quella che collega l'Arco romano dei Sergi con il Tempio di Augusto e Piazza Foro? Era italiano, era agiato e non era comunista, come migliaia di altri giuliani spariti nel nulla in quei giorni. «I miei non si davano pace e speravano che lo avessero internato in qualche campo di concentramento. Per molti anni la nonna metteva da parte ogni sera un pezzo di pane, aspettando che facesse ritorno...». Ma intanto bisognava scappare. E prima dell’addio tutti ci si facevano ritrarre per un estremo ricordo della propria città, di solito davanti all’Arena romana, fotogrammi che oggi campeggiano nelle case di ogni polesano, che sia approdato in Australia, in Sudafrica o in qualsiasi città d’Italia. Egea sarebbe partita con sua mamma per la Sardegna, dove una zia poteva accogliere la vedova e l’orfanella, così i nonni paterni, piegati dal dolore, fecero scattare la famosa fotografia, oggi manifesto ufficiale del Giorno del Ricordo: «Fu la sorella di mio padre a farmi i boccoli e a confezionarmi un vestitino di seta», ci racconta Egea, stupita della curiosità che suscita in noi quella foto troppo perfetta, così contrastante con quanto stava per accadere. «Mi misero in mano un ombrellino e la mia valigetta, con su scritto un numero di matricola... Così diventavo l’esule giuliana 30.001». Un numero inventato per la foto, ma emblematico e straziante, perché «lo scrisse lo zio Alfonso per indicare il numero degli abitanti di Pola, circa trentamila. E io ero quell'uno in più...». Una sorta di presentimento del fatto che presto la città intera si sarebbe letteralmente svuotata.

La bambina con la valigia ha poi proseguito quel doloroso percorso ad ostacoli che fu la vita di tutti gli esuli giuliani, portando sulle piccole spalle la guerra, la morte del padre, lo straniamento dell’esilio, il trasferimento senza la mamma da Cagliari a Bolzano, e anni di ristrettezze insieme ai nonni e agli zii in un retrobottega che fungeva da cucina e camerata. La sua vita agiata nella Pola colta, viva, ricca di fermenti, era solo un ricordo che naufragava nella nuova povertà e nella gelida accoglienza con cui la piccola "profuga in patria" veniva accolta. Ma come gli altri, anche Egea ce la fece.

Quel fotogramma, che porta sul retro la data, 6 luglio 1946, e il timbro del fotografo polesano di origini ungheresi Giacomo Szentivànyi, spuntò dai cassetti di famiglia quando nel 1997 il Museo della Guerra di Rovereto allestì una mostra per il 50esimo anniversario dell'esodo istriano: "Finalmente uscivamo allo scoperto! Ognuno di noi istriani portò ciò che ci restava della nostra terra, io portai quello che avevo, la mia foto di piccola orfana", il riassunto del dramma di un popolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA