La cultura plurale di Michel de Certeau, gesuita irregolare

di Stella Morra

Torna in nuova edizione la classica raccolta di scritti del gesuita francese, ancora oggi illuminante nell’aprire possibilità inesplorate

«Spesso, con i materiali della sua cultura, lo studente procede alla maniera dei collage, come quando si fa una compilation personale di svariate registrazioni sonore o si combinano dipinti “nobili”’ con immagini pubblicitarie. La creatività e l’atto di reimpiegare e associare materiali eterogenei. Il senso dipende dal significato cui questo reimpiego li destina. […] Quello che diventa centrale e l’atto culturale che è proprio del collage, l’invenzione di forme e di combinazioni, e i procedimenti che rendono capaci di moltiplicare le composizioni. Atto tecnico per eccellenza. L’attenzione si rivolge allora verso le pratiche. Non sorprenderà vedere l’interesse degli studenti passare dai prodotti della ricerca ai metodi di produzione. Da questo punto di vista, accade per gli studenti di scienze come per quelli di lettere. Ma tale interesse è frustrato nella misura in cui l’insegnante passa il tempo (uccide il tempo) a esporre i suoi risultati e non a spiegare, nel corso di una prassi collettiva, come li ottiene, cosa che appassionerebbe i suoi allievi. Certo, questo significa sottoporre le proprie ricerche alla critica, in un rapporto omologo a quello che il docente intrattiene con i “colleghi”. Ma, così facendo, egli non chiude il futuro su prodotti acquisiti; lo apre». Basta la (lunga) citazione riportata qui sopra per comprendere che questo libro, collage a sua volta di articoli usciti su riviste tra il 1968 e il 1973, non è affatto invecchiato (esaustive indicazioni bibliografiche e cronologiche si trovano nel testo a firma di Luce Giard che introduce l’edizione francese). Anzi: la questione delle nuove traiettorie dell’apprendere, l’interesse per il come più che per i risultati, l’atto tecnico come atto di cultura… in una parola: lo spostamento dalla domanda «cosa ho imparato? » alla domanda «cosa è accaduto? », tutto questo è ancora la nostra ossessione quando ci interroghiamo in modo non ingenuo sulla produzione e sulla fruizione delle culture. La citazione viene da un capitolo (il 5) dedicato alle università negli anni del loro (inaspettato) subbuglio, subbuglio che ha costretto a ricomprensioni di sé stesse e del rapporto con le società in cui vivevano e vivono e con gli scopi loro assegnati. Ma la considerazione e il campionario delle questioni indicate vanno ben al di là dell’ambito universitario e riguardano dinamiche fondanti di un assemblaggio sociale che sempre più diventa un aggregato dell’apprendimento. Intorno a questa parola, che quasi non compare espressamente in questo volume, mi sembra si possa oggi utilmente leggere questo testo: il cambiamento culturale innescato negli anni Sessanta, tempo ormai percepito come archeologico, continua a svolgersi, ci pare, secondo alcune delle questioni di fondo tutt’altro che puramente occasionali per l’attualità di allora) messe ben in luce da queste riflessioni certiane e che vorremmo raccogliere intorno alla categoria di apprendimento, appunto, nel senso della capacità (dei singoli, ma soprattutto dei noi collettivi e delle istituzioni) di stare in ciò che non conoscono, di adattarsi a esso e adattarlo a sé, di mantenere e cambiare insieme. Un costante (e stancante!) apprendimento del nuovo. L’introduzione di Luce Giard (1993) si intitola, fiduciosamente, Aprire dei possibili. Sarei tentata di intitolare questa prefazione, cinquant’anni dopo, Abitare fecondamente l’impossibile, perché i tempi sono certo più oscuri e la fiducia merce molto meno comune. Perché «[i]l futuro non è più l’oggetto del discorso scientifico; e soltanto segnato dalle scelte attuali di cui enuncia l’urgenza o l’opportunità. Il futuro è un posto vuoto che la prospettiva apre a partire da tre riferimenti presenti: ciò che è oggettivamente plausibile, ciò che è soggettivamente immaginabile, ciò che può essere effettivamente deciso. Esistono, e sono essenziali alla prospettiva che si disegna, una pratica della differenza e un rimando a decisioni riconosciute possibili. Sono, queste, due forme connesse di una irriducibile alterità: quella dell’avvenire che resta imprevedibile in quanto differente, quella delle scelte fatte oggi in una società». Ci sono alternative a una logica di apprendimento rispetto al futuro come «alterità irriducibile»? Certo esistono e oggi lo sappiamo bene, purtroppo: populismo, individuazione del nemico di turno, sfiducia e cinismo, erosione di ogni forma di democrazia reale, manipolazione delle paure, polarizzazione. E l’elenco potrebbe continuare a lungo. Ma queste alternative ci pongono di fronte a una crescita dell’ingiustizia e a una possibile evoluzione delle società in cui viviamo che dobbiamo valutare per decidere se vogliamo politicamente servirla o no. L’operazione culturale è innanzi tutto operazione politica nel senso più nobile di questa parola? Secondo questo volume assolutamente sì, e non certo per un’influenza più o meno sloganistica degli anni in cui è scritto, in cui si diceva che «il personale è politico », ma piuttosto per una lungimiranza di analisi che vede lucidamente fin dove arriveranno i movimenti che erano allora appena all’inizio. Si tratta di farsi carico del luogo (altra parola chiave nel testo che avete tra le mani e nell’oggi) dove siamo per trasformarlo in spazio, abitato e abitabile per le donne e per gli uomini. « La cultura al singolare impone sempre la legge di un potere. All’espansione di una forza che unifica colonizzando, e che nega a un tempo il proprio limite e gli altri, deve opporsi una resistenza. Esiste un rapporto necessario di ogni produzione culturale con la morte che la limita e con la lotta che la difende. La cultura al plurale richiede una lotta continua. […] l’apologia del “non deperibile” dà valore più ai morti che ai vivi, più ai materiali resistenti che agli altri, e agli ambienti abbastanza ricchi da assicurare la conservazione delle loro reliquie. Ma è tutto il contrario. La creazione e deperibile. Passa, perché è atto. Per contro, le è essenziale essere relativa a una collettività. Solo questo può farla entrare nella durata» Una resistenza, dunque, di creazioni deperibili, non per lasciare il proprio nome (il proprio diritto d’autore) inciso nella pietra, bellezza affascinante di un morto, ma per essere all’altezza della propria esistenza, della sua parziale fragilità (oggi assai più evidente a tutti, dopo il Covid ad esempio, rispetto a cinquant’anni fa… tempi più eroici e “adolescenziali” allora!), della sua vulnerabile comunanza. Solo la relazione a una collettività, a un “noi”, può immetterci nella durata. Anche da qui prende le mosse la realtà politica dell’operazione culturale. Ed ecco dunque la reazione: «prima impressione, malessere persistente: la cultura è il molle. […] Il misurabile incontra ovunque sui suoi bordi questo elemento mobile. Il calcolo vi entra (fissando un prezzo alla morte di un uomo, di una tradizione o di un paesaggio), ma vi affoga. La gestione di una società lascia un enorme “residuo”. Sulle nostre carte, questo si chiama cultura, flusso e riflusso di rumori sulle spiagge avanzate della pianificazione. Di fatto, questa regione molle e silenziosamente sfruttata dal suo contrario, il duro. La cultura e il terreno di un neo-colonialismo; e il colonizzato del XX secolo. La tecnocrazia contemporanea vi installa imperi, come le nazioni europee del XIX secolo occupavano militarmente continenti disarmati. Trust razionalizzano e rendono redditizia la fabbricazione dei significanti; riempiono dei loro prodotti lo spazio immenso, disarmato e per meta sonnolento, della cultura. […] Di conseguenza, la cultura appare come il campo di una lotta multiforme fra il duro e il molle. Essa e il sintomo smisurato, canceroso, di una società spartita fra la tecnocratizzazione del progresso economico e la folklorizzazione delle espressioni civiche». Il 2025 segna i cent’anni dalla nascita di Michel de Certeau: pubblicare un testo in cui lo stesso autore dice che abbiamo troppi anniversari e non abbastanza presente proibisce di celebrare in qualsiasi modo. Piuttosto invita a produrre un presente così come è alla nostra portata, e un presente comune. Avventurarsi in questo libro è dunque una vera operazione di apprendimento: ripartiamo da pensieri di un tempo apparentemente lontano, un passato, ma non per «onorare e celebrare » un morto ormai assente, ma piuttosto perché la lungimiranza di allora ci inquieti oggi e ci consenta di svegliarci da un sonno in cui parliamo senza saperlo. Perché queste parole ci ridiano parola su un mondo per cui ci sembra di non avere più categorie utili e creative. Perché ci mostrino traiettorie che trasformino le loro stesse condizioni di possibilità. « In tal modo, diventa possibile una tattica culturale, che proporziona a dati misurabili un rischio non misurabile – quello di esistere – che nessuna ideologia dei “valori” o dell’”Uomo” potrebbe abbracciare. L’analisi e la pratica dell’innovazione nei nostri spazi costruiti non toccano l’aspetto essenziale, che è anche quello più fragile: un desiderio di vivere perdendo le certezze che ogni società moltiplica, una follia d’essere. La cultura è soltanto analoga alla saggezza che don Juan, lo stregone yaqui di Castaneda, definiva – nel senso in cui si “controlla” la propria vettura – come l’arte di controllare la propria follia ».

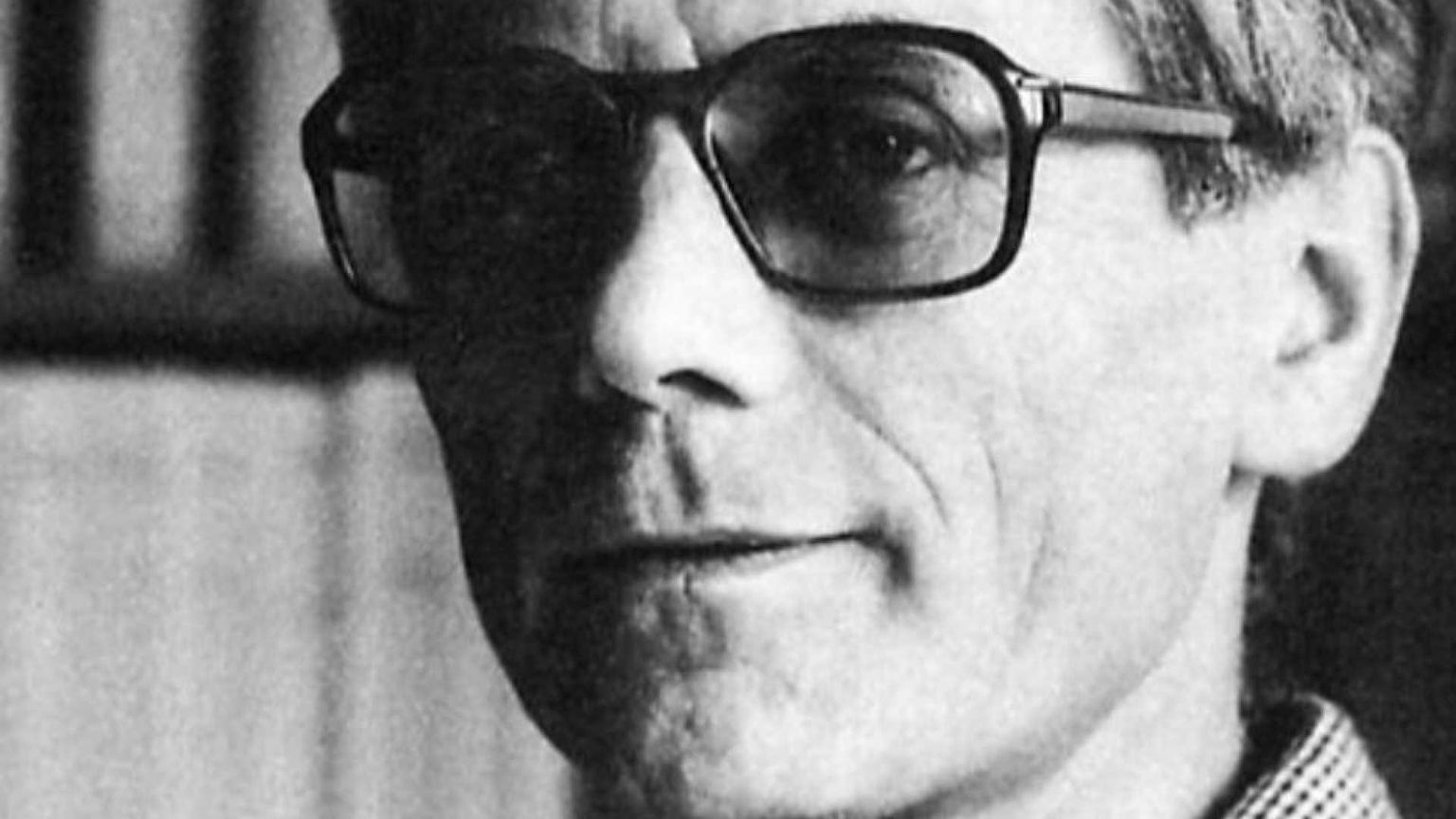

I cento anni di un gesuita irregolare

Lo scorso 17 maggio Michel de Certeau avrebbe compiuto cento anni. E di questo gesuita così “irregolare”, vissuto tra il 1925 e il 9 gennaio del 1986 è rimasta ancora oggi, grazie ai suoi studi di frontiera sull’antropologia, la mistica del XVI secolo e la psicanalisi lacaniana, un’autorità e una celebrità. Il tempo come nel caso di Pierre Teilhard de Chardin (entrambi amavano la Cina e ne erano affascinati) non ne ha sbiadito e scalfito l’attualità. Soprattutto nella sua Francia. Era infatti savoiardo come il primo sacerdote della Compagnia di Gesù, Pierre Favre (15061546), un religioso ignaziano, guarda caso, molto amato da papa Francesco: tanto da canonizzarlo nel dicembre del 2013 agli albori del suo pontificato. E proprio del suo amato Favre Michel de Certeau fu uno dei massimi studiosi e interpreti del famoso Memoriale. Ordinato sacerdote nel 1956, ha insegnato in varie università, dall’Institut Catholique di Parigi a importanti atenei in America Latina e negli Usa. È stata una delle firme più prestigiose di riviste come “Christus” ed “Études”. Ha collaborato al rinnovamento della storiografia francese assieme a Jacques Le Goff e a Pierre Nora, recentemente scomparso. Nel 1964 è tra i fondatori dell’École freudienne, guidata da Jacques Lacan. Nel 1982 ha pubblicato in Francia quello che è ritenuto il suo lavoro più importante, Fabula mistica. Al suo funerale a Parigi, nel 1986, tra i banchi della chiesa gesuita di Sant’Ignazio e tra le centinaia di persone in lutto assiepate nella piazza antistante, si diffuse dagli altoparlanti la voce di Edith Piaf: « Non, je ne regrette rien» (“No, non rimpiango niente”). La canzone era stata preceduta dalla lettura sia della Prima Lettera ai Corinzi, nella quale Paolo afferma che « Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti», sia della poesia di un mistico del XVII secolo a proposito di un’“anima vagabonda” alla ricerca dell’amore divino in ogni parte del mondo. Questi versi, che erano stati richiesti dallo stesso Michel de Certeau, suggeriscono quanto singolare fosse la sua visione spirituale e accademica. Che scrivesse di follia e misticismo nel XVII secolo (basti pensare al suo alter ego, il gesuita esorcista e post-tridentino Jean Joseph Surin), dei movimenti di resistenza sudamericani di ieri e di oggi o della pratica della vita quotidiana nel XX secolo, de Certeau aveva sviluppato uno stile peculiare nell’interpretazione delle relazioni sociali e personali. E il libro che qui presentiamo, di cui pubblichiamo la prefazione della sua discepola Stella Morra La cultura al plurale (Vita e Pensiero, pagine 204, euro 20,00) e in libreria da domani rappresenta il testamento e forse il lascito più attuale di questo pensatore. Che fu tra l’altro, con Hans Urs von Balthasar, tra i discepoli diretti e prediletti di Henri de Lubac a Lione. E, come ben spiega nell’introduzione a questo sapido saggio Luce Giard (la sua allieva e massima ermeneuta), De Certeau fu animato soprattutto da questo desiderio: « Aprire dei possibili, allestire uno spazio di movimento in cui possa sorgere una libertà». Il libro affronta argomenti ancor al centro delle nostre preoccupazioni: le forme del lavoro, la situazione nella scuola, la collocazione sociale degli intellettuali e delle minoranze. La prospettiva di questo saggio e la vita stessa di de Certeau si prestano a interessanti confronti con quelle di due suoi contemporanei, Michel Foucault e Joseph Ratzinger, le cui opere e riflessioni si sono parimenti concentrate sull’analisi del potere e delle linee di confine fra le istituzioni. Tutti e tre furono toccati dalle proteste del Sessantotto. E questo volume ci aiuta a riscoprire in fondo questi tre grandi giganti del Novecento. Un autore, de Certeau, da riscoprire e ristudiare, come ha spesso sottolineato il teologo benedettino Elmar Salmann, perché grazie all’«erranza dei suoi saperi» ha compreso più di altri, «la situazione sociale e religiosa del cristianesimo minoritario in Europa».

Filippo Rizzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi