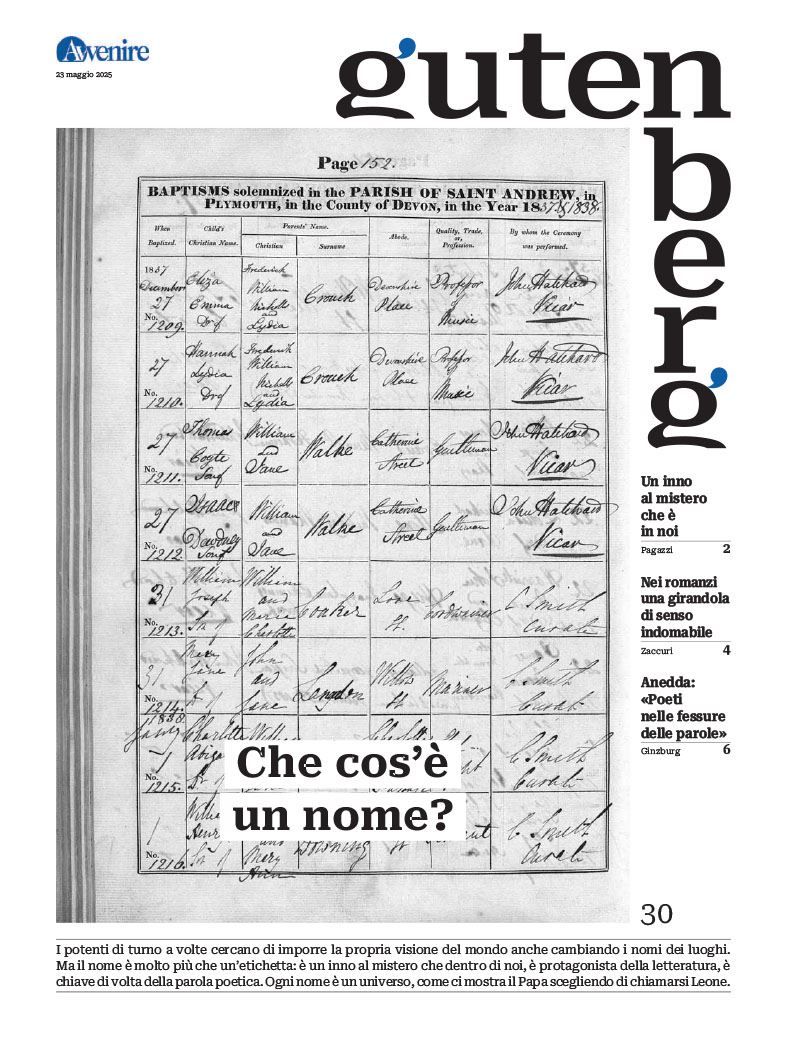

Gutenberg del 23 maggio si chiede: che cos'è un nome?

Un nome è molto più che un’etichetta: è un inno al mistero che dentro di noi, è protagonista della letteratura, è chiave di volta della parola poetica. Ogni nome è un universo

Nelle scorse settimane ha destato curiosità e qualche sorpresa il progetto del presidente statunitense Trump di ridenominare alcuni luoghi geografici che ritiene decisivi per la sua America First, dal Golfo del Messico (che vorrebbe “d’America”) al monte McKinley, la vetta più alta del Paese. Quest’ultimo in realtà ha continuato a essere chiamato così nonostante il cambio di nome ufficiale, dieci anni fa, nel “nativo” Denali: il pendolo del politicamente corretto ha già compiuto la sua oscillazione, che nel caso della montagna dell’Alaska non sembra aver lasciato segni duraturi. Altre scelte decolonizzatrici paiono invece destinate a maggior fortuna: per restare negli Stati Uniti, la Squaw Valley che ha dato il nome alle Olimpiadi invernali del 1960 è diventata una più asettica Olympic Valley, senza riferimenti ritenuti denigratori all’immagine stereotipata dei pellerosse d’un tempo; in Australia un’altra montagna dal forte valore simbolico, l’Ayers Rock che emerge monolitica e cangiante al centro esatto del Paese-continente, sembra essersi ormai assestata sul recuperato nome aborigeno di Uluru. Più difficile prevedere la tenuta nel tempo dei toponimi imposti dai regimi vigenti, come quello della Birmania che i generali hanno trasformato in Myanmar o dello Swaziland che il monarca (assoluto) Mswati II ha ribattezzato eSwatini. Si sa, la geografia segue la storia: si spostano perfino le montagne (l’iconico Ararat degli armeni da un secolo si ritrova in Turchia) e i nomi scelti dagli uomini lo fanno ancor più facilmente: la fascista Littoria diventa la neutra Latina, l’elegante San Pietroburgo zarista si trasforma nella sovietica e operaia Leningrado (con viaggio di ritorno)... Dare un nome alle cose, lo sappiamo fin dalle prime pagine della Genesi, significa per l’uomo farle proprie, portarle all’interno del proprio orizzonte di conoscenza. Ma dare un nome alle cose può significare anche appropriarsene, per affermare la propria potenza - o illudersi di farlo.

Così il 23 maggio "Gutenberg", l'inserto culturale di "Avvenire", si chiede: che cos'è un nome? Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ci ricorda che il nome è un inno al mistero che è in noi: i genitori lo danno, poi risuona nella vita come una lunga litania. Ma il nome dell'origine è inarrivabile, finché il buon pastore non lo renderà nuovo. In letteratura, dalla Cosette di Hugo fino allo scetticismo di Eco e ai simulacri di Borges, i personaggi assumono nomi che indicano riscatto o persecuzione. Ma anche spiritualità, spiega Alessandro Zaccuri affrontando la girandola dal senso indomabile che popola i romanzi. Nel loro dialogo tra scrittrici, Lisa Ginzburg e Antonella Anedda riflettono su come chi scrive agisca su ritmi, suoni, connessioni: magari scardinando gli inermi e puerili attaccamenti ai nomi. E un nome sorprendente è stato quello scelto dal nuovo Papa, Leone: una decisione accostata giustamente ai predecessori del V e del XIX secolo, ma c'è anche - ci ricorda lo storico Antonio Musarra - il frate amico di Francesco, che tiene insieme parola e ascolto.

La sezione Percorsi approfondisce, con Massimo Onofri, la scrittura femminile e figlia del femminismo, analizzando gli ultimi lavori di Maria Rosa Cutrufelli ed Elisabetta Rasy; spazio poi nella filosofia tra analitici e continentali, con le ultime lezioni di Wittgenstein e il ritratto di Emanuele Severino tracciato da Leonardo Messinese nel suo ultimo libro , nelle città contemporanee, con la riflessione di Elena Granata e la poesia di Giancarlo Consonni, e negli spazi della spiritualità in chiave ecumenica, con le meditazioni musicali di Angelo Montemurro e il pensiero di san Dumitru Stăniloae.

© RIPRODUZIONE RISERVATA