Frantisek kupka, "La via del silenzio", 1903, particolare

Una mostra come quella da poco inaugurata a Rovigo su “arte e magia” tra fine Ottocento e il periodo che segue la Grande Guerra, trenta o quarant’anni fa difficilmente sarebbe stata concepita. Era ancora imperante il verbo modernista che nella vulgata aveva una visione razionale, scientifica, logica, astratta, concettuale, rigorista. Parlare di magico e di esoterismo sarebbe stata quasi una bestemmia, un’eresia passatista e irrazionalista. Poi si scoprì ciò che, volendo, era sempre stato chiaro, ma venne messo da parte per rivendicare al moderno solo qualità progressiste di un progetto che doveva emancipare gli uomini da credenze, superstizioni e mitologie più o meno sane. Che cosa venne per così dire occultato? Che il mondo non è perfetto e non esiste solo il bianco o il nero (secondo l’estetica raziona-lista), ma una quantità di livelli intermedi dove persino un razionalista poteva partecipare a sedute spiritiche, un architetto moderno coltivare ritualità sacre tendenti all’irrazionale, un pittore aggiornato ricercare nelle forme astratte arcane simbologie.

Il lato forse più debole di questa mostra curata da Francesco Parisi è proprio l’aver mancato di “smascherare” in senso nietzscheano questa propensione al magico, all’esoterico, al simbolismo e al sacro da parte dei protagonisti del progetto moderno. E possiamo subito aggiungere che queste eresie avevano spazio proprio nel tempio del razionalismo europeo, la scuola del Bauhaus, di cui si scoprì con grave ritardo che da buoni tedeschi, eredi dei miti boschivi abitati dalle fate, i suoi membri erano capaci di togliersi l’abito di scienziati dell’arte per vestire i panni tardoromantici dei “cerimoniali sacri”, come notò vent’anni fa lo storico Wolfgang Pehnt. Venne infatti organizzata poco prima di Natale del 1920 una festa per inaugurare la copertura di Casa Sommerfeld a Berlino: «Adolf Meyer – scriveva Pehnt – ideò un vero e proprio cerimoniale, con un fuoco, un coro e un corteo, forse rifacendosi all’antroposofia, cui era personalmente legato. Le parole suggestive, che mise in bocca a un presentatore, festeggiano l’architettura come il superamento e la compensazione delle contraddizioni. Ad una sequenza binaria di formule (principio e fine, maschio e femmina, spirito e corpo, movimento e stasi, volume e spazio, pianta e alzato) risponde per tre volte una formula composta da tre termini, in cui ciò che è diviso si riunisce nella comunità: “Anello, circolo, corona” (“Perché l’essere – l’essere! – scorre in trinità”, mormorava allora Ludwig Berger, il regista, scrittore e amico di Bruno Taut, nel suo dramma Copernicus). Poi sei membri del Bauhaus, in costume da carpentieri, alzavano la corona da porre sopra il tetto».

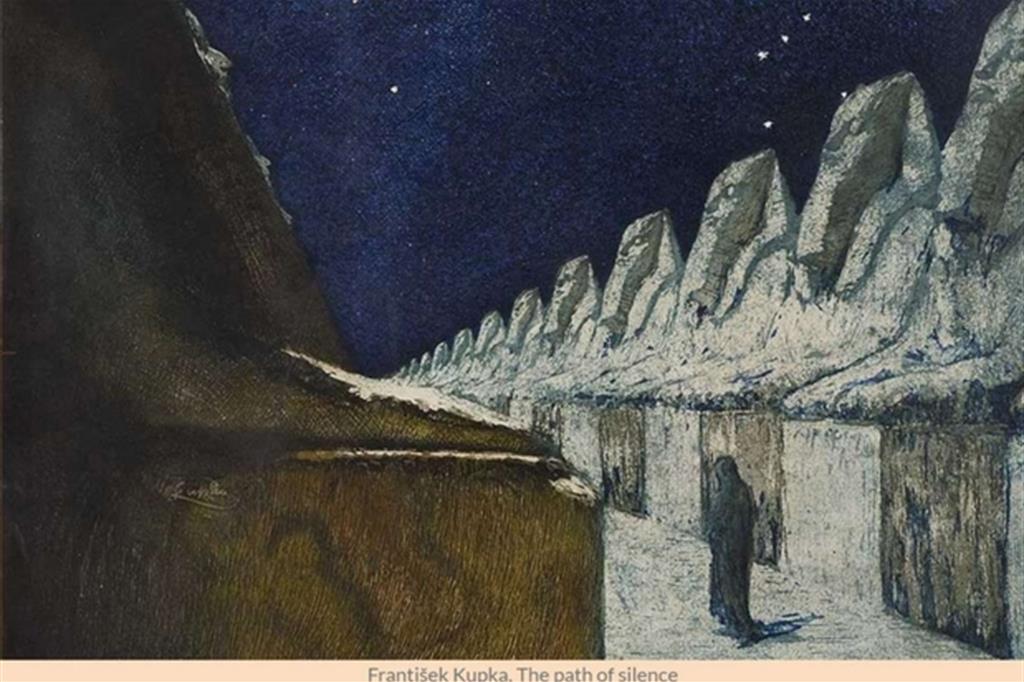

La mostra di Rovigo segue (anche nel catalogo edito da Silvana) tutti i leitmotiv che il tema consente: il gesto del silenzio, portando il dito indice alle labbra chiuse, che troviamo nella scultura di Jean Dampt e Alexandre Bigot, riproduce quello di Arpocrate, il dio bambino del silenzio di provenienza egizia (che venne ri- preso anche da Michelangelo in un disegno per La Madonna del silenzio); l’architettura esoterica di Johannes Ludovicus Mattheus Lauweriks nel Monumento delle Nazioni (1915), è davvero tale se paragonata agli antecedenti del neoclassicismo di Boullée e Ledoux o alle geometrie esoteriche settecentesche che hanno ispirato le massonerie? Perché due opere di Kupka, che certamente era un cultore di mondi visiona- ri, e non allora le architetture immaginifiche di Antonio Basoli, oppure quelle espressioniste di Bruno Taut? Perché Gustavo Giovannoni e non i disegni neomedievali di Antonio Coppedè? Gli archetipi che collegano ovviamente il discorso alla psicoanalisi freudiana e soprattutto junghiana (perché non il Libro Rosso?) sono esaminati attraverso le opere dei “moderni” Johannes Itten, Paul Klee, Giacomo Balla, ma anche Evola e Thayaht, Kandinskij e, infine, Duchamp che con La boîte verte, legata al Grande Vetro, trasforma il nonsense in rebus. I diavoli e le streghe di Watts e Rops, la circe di Chalon, la Notte di Valpurga di Roeber che quasi s’eclissa di fronte alla Valpurga moderna di Ensor, il mondo dominato dai demoni di Kubin, le presenze della notte del boemo Jaroslav Panuška, la stranissima Succube di Rodin (che di rodiniano sembra avere solo le brutte mani), la luce dell’Oriente e lo spiritismo: Munch, sicuro, con L’urna, ma sarebbe stato ben più interessante vedere uno accanto all’altro Le plus bel amour del Don Juan che Félicien Rops eseguì nel 1886 per Le Diaboliques di Barbey d’Aurevilly (di cui pure in mostra si espone il volume originale), che ispirò all’artista norvegese il quadro Pubertà, di cui è esistita una versione dello stesso anno, mentre oggi conosciamo quella del 1893, dove psicoanalisi e demoni si scambiano le parti nell’ombra. Infine, ecco il Monte verità con lo stupendo Feux sacrés di Marianne von Werefkin del 1919, e poi ancora i Rosacroce, la Sfinge, il Golem, i segni zodiacali... Alla fine mi sono chiesto se ci fosse un’opera che avrei voluto vedere a casa mia. A parte il monte di Marianne von Werefkin e le sculture di Attilio Selva ( Enigma) e Hermann Obrist, niente in questa mostra ha captato, neppure come seduzione dell’arcano, la mia immaginazione, nemmeno la bella xilografia del cavalliere azzurro Franz Marc (che qui, raffigurando la genesi, la sente come vera notte del cosmo). Perché? Perché questo mondo magico, esoterico, diabolico, spiritistico e spiritualista, simbolico e archetipico ha una natura malata, le cui passioni nascono tutte dal terrore e dall’incertezza del futuro che prepara e poi segue la Grande Guerra. Queste opere parlano di un mondo infelice, dove il positivismo e lo scientismo hanno sbaragliato il campo dalla religione, ma non hanno estirpato dal cuore umano la domanda del sacro. Che muta, però, nel sabba oscuro che prelude a un’altra grande guerra.

Un artista americano che avrebbe ben figurato in questa rassegna, Mardsen Hartley, seppe conciliare la passione per l’irrazionale con la modernità pittorica. Hartley è l’autore del quadro The Warriors, che risale al 1913 e si vede sullo sfondo della celebre foto di Alfred Stieglitz all’orinatoio di Duchamp, ovvero Fountain, che è del 1917. La foto oggi è l’unica testimonianza di quel readymade di Duchamp, mentre l’opera di Hartley, che gli è sopravvissuta, non si trova sullo sfondo per caso, ma si lega a esso di rimandi molto complessi, simbolici e storici. Hartley arrivò a Parigi dall’America nel 1912, e cominciò presto a frequentare il salotto di Gertrude Stein dove incontrò l’avanguardia dell’epoca. L’anno dopo, scrivendo a Stieglitz, che era il suo mentore, sostiene che «Kandinskij è teosofico; Marc è estremamente psichico». Hartley guarda ai miti dei nativi americani ma anche alle simbologie induiste, a quelle bizantine, studia le avanguardie e, alla fine, realizza una pittura piena di archi, mandorle, croci, in un tripudio di colori, che testimonia un eclettismo spirituale o un sincretismo simbolico generato dal suo senso mistico. Sente, infatti, di portare dentro di sé «l’essenza del misticismo americano» (Hartley fu uno dei maestri di Pollock) e afferma che i suoi dipinti sono «la prima espressione di misticismo nell’arte moderna». Si può ovviamente dubitare di questo tono entusiasta, ma si deve tener conto che Hartley confessa a Stieglitz di leggere Bohme, Eckhart, Taulero, Suso, Ruysbroeck, affiancandoli alla Bhagavadgita, l’antico testo sacro induista. I mistici tedeschi erano molto letti a Parigi, come anche a Berlino e a Monaco, capitale dell’esoterismo europeo in quegli anni. Così il pensiero e la cultura induista, temi che Schopenhauer e i grandi tedeschi del suo tempo portarono nella nostra filosofia. Inoltre, nel salotto della Stein si discuteva di antroposofia e teosofia, a partire dalle idee di Rudolf Steiner e di Max Stirner, ma accanto a loro erano molto letti i padri dell’ambientalismo americano: Emerson, Whitman e Thoreau. Questo filone esoterico, nella mostra di Rovigo rimane piuttosto a margine, mentre ebbe un peso rilevante sulla cultura europea fra le due guerre, ben oltre le questioni estetiche del simbolismo. E per molto tempo costituirà il fiume carsico della modernità.