Cosa vuol dire sentirsi innamorati? Lo spiega il Cantico dei Cantici

La teologa: nel libro più "scandoloso" della Bibbia, tenerezza e desiderio non sono vissuti come antagonisti ma come complici. E l'attesa diventa giardino di pienezze e di limiti

Il teologo moralista Dietmar Mieth, raccontando del rapporto con sua la sua defunta moglie, Irene, osò l’espressione “vita in duale”, esplicitandola così: “Già da molto tempo i culmini del multiforme desiderio si erano trasformati, durante gli anni di una approfondita conoscenza vicendevole, nella sensazione, colma di benessere, di essere ‘una cosa sola duplice’, una persona ‘duale’ o ‘dividuale’, nella quale non è però cancellata l’individualità”.

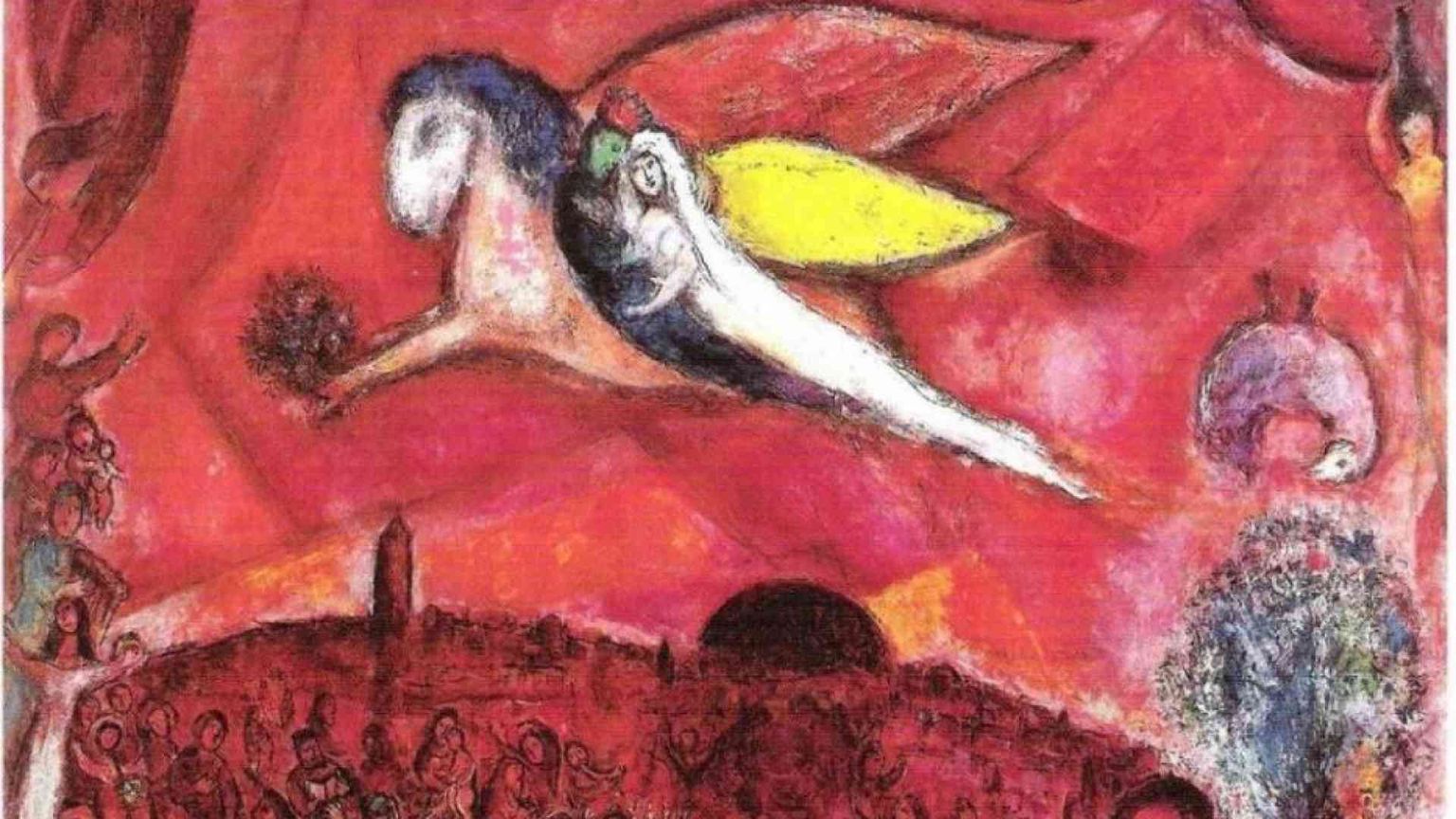

Ed è probabilmente questo l’invito più accorato che ci giunge dal Cantico dei Cantici. Libretto strano nel canone biblico; libretto breve che ha generato sproporzionate pagine e pagine di commenti e spiegazioni; libretto in qualche modo “scandaloso” e in qualche modo “nodale”. Rileggerlo, con calma, soffermandosi senza fretta – magari attraverso una traduzione coraggiosa e con un commentario intelligente – può essere antidoto a questo tripudio di cuoricini, bigliettini, cioccolatini… dei “Valentini”. Tutti “ini”, come se l’amore fosse questione di diminutivi.

Per chi non lo avesse mai letto: nel Cantico dei Cantici si apre un mondo di corpi, di emozioni, di sentimenti, di relazioni che sono, nel contempo: nobili, altere, orgogliose ma anche fragili, liquide, feribili. Un mondo di luci e di oscurità, attraversate da bagliori. Un mondo di luoghi freddi, inabitabili e di luoghi vivibili, rigogliosi. Un mondo di indifferenza e differenza: quanto mai nitide e conviventi, intrecciate! Un mondo di risonanze interiori che duettano con le voci esteriori.

Non entrerò in sottili questioni esegetiche (non è il mio campo). Vorrei solo elencare alcuni spunti che mi paiono importanti nella educazione dei giovani (e anche di noi stessi).

- Spesso il Cantico dei Cantici è stato interpretato in modo dicotomico. C’è chi lo ha relegato solo al simbolico, chi solo all’erotico. Ma davvero possiamo separare i piani? L’erotico è simbolico, per definizione; se non lo è: diventa pornografia, semplicemente. I corpi vibranti, frementi, sensibili (e con questo intendo: capaci di riconoscere e dire i sensi – quanto vista, olfatto, tatto, gusto e udito sono predominanti nelle parole o oltre le parole stesse?) non sono solo “carne”, ma “fisicità abitata”. Desiderio e tenerezza, nel Cantico, non sono vissuti come antagonisti, ma come complici. Le due parole stesse che vengono utilizzate per parlare di questa esperienza, dôdim (che più rimanda alla complicità giocosa e gioiosa dei corpi) e 'ahăbâh (che più allude alle componenti emotive) sono in perpetua circolarità, mai predominati una sull’altra. È davvero ora di ripensare seriamente il rapporto corpo-anima, evitando quel filone dualista di origine platonica, che tanto (e spesso malamente!) ha caratterizzato il nostro pensiero. Dobbiamo uscire dalle grinfie di una sessuofobia, senza cadere in una sessuolatria. L’attesa è uno dei grandi protagonisti del libro. E uno dei grandi nemici del nostro tempo, tempo di “tutto e subito”, tempo di consumi e di scarti. Ma senza attesa noi non definiamo noi stessi. “Attesa” allora diventa giardino vitale di desideri, di tensioni, di cura e attenzioni, di languori e appetiti, di pienezze e limiti, di confini valicabili e invalicabili. Ma è anche luogo in cui diventiamo attendibili. Proprio perché ci riscopriamo, tramite i nostri stessi sguardi, nelle nostre sfaccettature e non in un unico trancio di noi. L’attesa diurna e notturna degli amanti del cantico è davvero richiamo per noi: a “stare” nelle nostre luci e nelle nostre ombre, in modo attivo. Anche a costo, come per la protagonista, di non essere riconosciti dagli altri, di essere “scambiati” e rischiare la vita stessa. Questa esperienza totalizzante non è tenuta nascosta, è piuttosto raccontata. Condivisa. Raccontata in dialoghi e raccontata in monologhi. Eppure, sappiamo che c’è anche un non-detto. L’amore è esperienza che siamo stati abituati a incasellare. In modelli o troppo sbilanciati sul sociale o troppo sbilanciati sul personale (per non dire: privatistico). E questo ci richiama, ancora una volta, a equilibri e completezze. L’amore va narrato, non esibito parcellizzato o celato incupito. Non va standardizzato o reso figlio di cliché e neppure taciuto. Abbiamo bisogno di parole e di Parola, per osare avvicinarlo. Insieme e da soli. Non sarà mai un aut-aut tra pubblico e privato. Gli amanti del Cantico vivono di proiezioni e di attese ma anche di certezze; non camminano su strade monotone, ma sanno camminare, perché lo hanno imparato da altri; sanno immersioni in sotterranei già affollati di consapevolezze da assumere, così come sanno ergersi su inaspettati orizzonti. Singolarmente, come coppia, con altri.

E se proprio posso osare… un ultimo punto. Vi rimando alla intervista fatta da Massimiliano Castellani, in data 29 gennaio, al regista Pupi Avati apparsa sempre sulle pagine di questo quotidiano (https://www.avvenire.it/idee-e-commenti/pupi-avati-lamore-per-sempre-esiste-ed-e-la-mia-stupenda-trasgressione_84902). Lo ammetto pubblicamente: amo visceralmente e intensamente lo sguardo che Pupi Avati ha sul mondo. Ma, in questa intervista, ha risuonato proprio il Cantico. Trasgredire oggi è tentare di tenere insieme un “per sempre” e un “per tutto”. Pubblico e intimo. Questa è, secondo me, “vita in duale”, come insegna Mieth.

Docente di teologia morale

© RIPRODUZIONE RISERVATA