«The Sun is God»: la pittura di Turner tra natura e emozione

Una mostra alla Fondazione Gianadda stimola una riflessione sulla natura della luce nel pittore inglese: e se fosse un modo per entrare nella mente di Dio?

Nel 1999 a Martigny Léonard Gianadda esponeva i lavori di Turner e le Alpi, e all’interno della mostra presentava anche cinque disegni fatti dal pittore nel 1802, di passaggio nella cittadina svizzera, in quello che era anche il suo primo viaggio nel Continente. Mostra in collaborazione con la Tate Gallery, ora l’impresa si rinnova con una nuova esposizione dedicata a William Turner che prende il titolo da una espressione dello stesso pittore. Secondo John Ruskin, che ne ammirava il talento e il genio, nelle ultime settimane di vita Turner confessò: «the Sun is God», il sole è Dio. Con una tragicità maggiore il suo medico sostenne che furono le sue ultime parole, poco prima di morire il 19 dicembre 1851.

Un po’ mi ricordano Goethe che prossimo alla fine ripeteva «Mehr Licht!», più luce. La stessa luce che il grande scrittore tedesco vede in fondo al tunnel che conduce al regno delle Madri nel Faust: ciò probabilmente anticipa, come donativo del romanticismo, anche la sensibilità di Turner, ma l’origine non è la stessa. Il curatore della mostra alla Fondazione Gianadda di Martigny, David Brown, parla anche di ciò che hanno visto gli occhi di chi ha sfiorato la morte rimanendo in questo limbo per un tempo indefinito da cui poi è ritornato portando con sé una memoria di quella visione. Brown cita anche, a questo proposito, un’espressione di William Wordsworth, il poeta romantico inglese coevo di Turner, che nel poema autobiografico The Prelude, pubblicato postumo, parla di “spot of time”, punto di tempo: si tratta di un coagulo di senso che si presenta al contatto con la natura e aiuta a risollevarsi in un momento di caduta. Sono punti che segnano la storia di una persona come l’immagine fantasma che, ricorda ancora Goethe, permane sulla retina dopo che l’occhio ha guardato il sole rimanendone abbagliato. Il veggente è ustionato dalle sue visioni. Ma con Turner si rischia il fraintendimento naturalistico. E questo accade perché non si può fare a meno di collocarlo nella sua epoca, quella che gravita attorno all’estetica romantica, dove il sogno e l’immersione nella natura si fondono e ci portano a cercare nel paesaggio una verità nascosta.

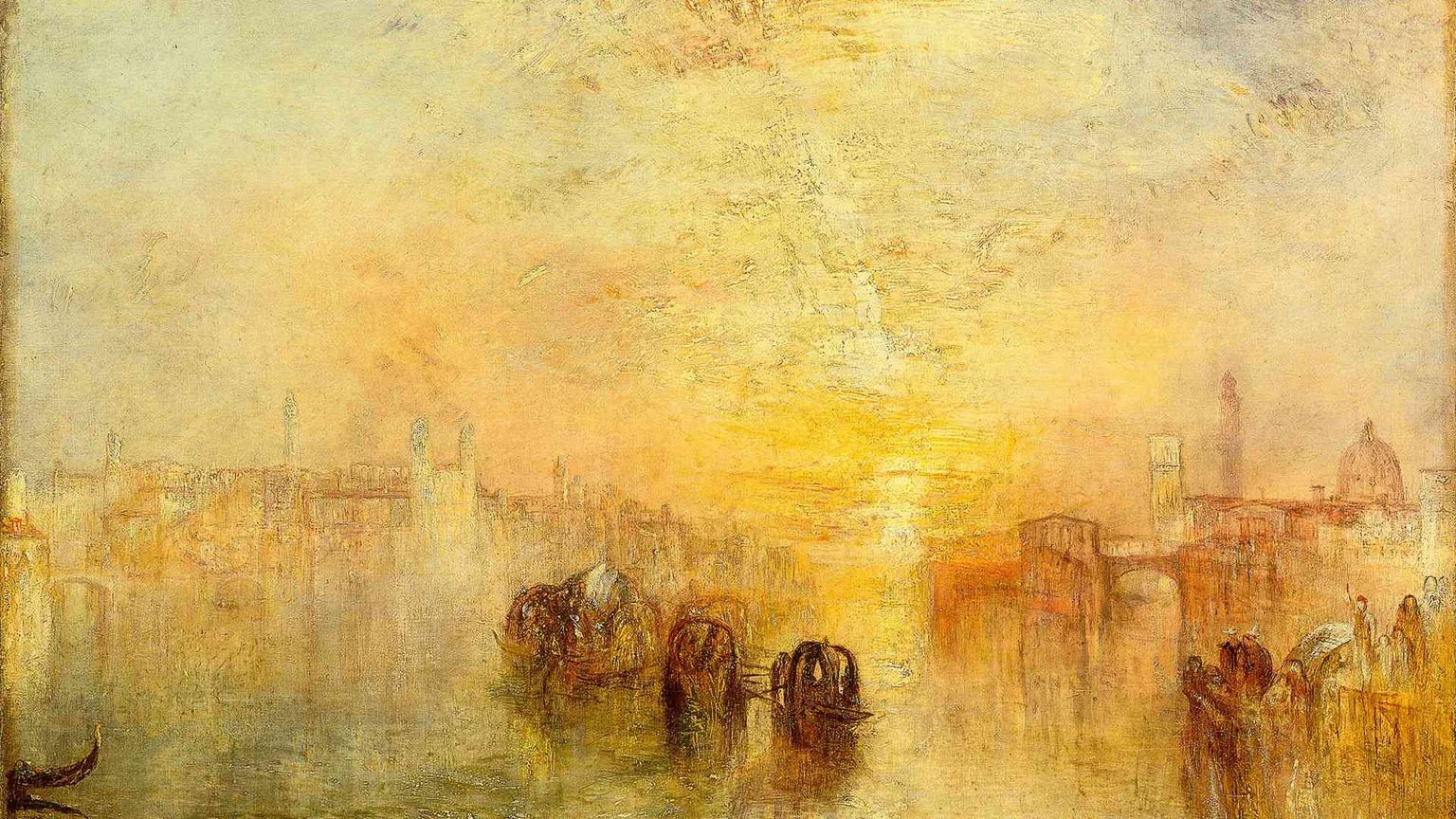

In quelli di Turner, avvolti in una materia nebulosa, di tanto in tanto si riconoscono figure umane, alberi e montagne, ponti e cieli lievitati nella luce diffusa (come negli acquerelli dedicati al Ponte di Grenoble del 1824, o il Ponte delle Torri a Spoleto, vent’anni dopo); vortici e mari agitati con vascelli nella tempesta, ma anche semplici albe o giochi di atmosfere sature di vapori di luce e colore, per esempio a Venezia (di fronte a un olio come Venetian Festival del 1845 o allo straordinario e magico acquerello di Santa Maria della Salute e la Dogana del 1840, si capisce perché il “veneziano” Ruskin fosse stregato dalla pittura del suo connazionale, dalle sue trasparenze).

La luce di Turner non si sa mai da dove sorga. È diffusa, fluisce nello spazio e prende il posto dell’aria. Non è mai chiaro il suo correlativo oggettivo. E questo toglie quasi tutti gli appoggi alla ipotesi “realistica” che consente al curatore della mostra di parlare di colore e aria emulsionati in atmosfera, il cui effetto – per non rinunciare allo stereotipo di moda oggi nelle mostre – non può che essere l’«esperienza immersiva».

Di fronte ai paesaggi di Turner confesso invece di non aver quasi mai pensato lì per lì al suo referente naturale. Per me Turner dipinge paesaggi soltanto nominali, nella misura in cui le sue conoscenze di geologia e di climatologia lo educano a rappresentare in forma mistica ciò che si struttura sotto la corteccia cerebrale con l’emozione provata dallo spettatore nella visione della realtà. A suo modo, anticipa di un secolo le teorie sulle tracce mnestiche che emergono dal lavoro di mnemosyne, ma anche, se vogliamo, le conoscenze attuali sull’intelligenza emotiva e prima ancora le teorie dell’inconscio e degli archetipi junghiani.

Ciò non deve farci dimenticare però che tecnico e pittore fosse Turner. E quale intensità poetica fu in grado di esibire. I suoi esordi alla Royal Academy lo formeranno sia al senso delle mitologie sia al mestiere che porterà all’apoteosi nei suoi richiestissimi acquerelli, tanto che la pittura che produrrà anche sperimentando i nuovi pigmenti, certi smalti, conserverà sempre la qualità fondativa dell’acquerello, la trasparenza, che risalta soprattutto quando il quadro, anche di dimensioni importanti, tende alla chiarità atmosferica assoluta raggiunta con progressive velature. A un certo punto, nel primo decennio dell’Ottocento, l’imprimitura dei suoi quadri tende al bianco sul quale deposita leggerissimi pigmenti a smalto, in modo che da sotto le velature i colori sembrano rigenerarsi di luce. Per questo qualcuno lo aveva definito, per sottolinearne la maestria tecnica, “pittore del bianco”.

Se, come scrive Brown, Rembrandt attraverso i chiaroscuri, i colpi di luce e di oscurità, genera l’incertezza misteriosa che avvolge l’oscurità seicentesca – Longhi a proposito di Caravaggio aveva intuito che non è l’ombra a scolpire i corpi, ma viceversa sono i corpi che definiscono le tenebre – Turner tende a portare la luce nelle zone di oscurità perché la notte è, per lui, il regno della pesantezza, anche mentale. Turner cerca il “quasi niente”. Ciò che non si può stringere nel pugno, perché, come psiche, sfugge alla presa della ragione. Non è un idolatra della natura proprio per questa sua volontà di finire là dove comincia il nulla come referente dell’alterità. Ciò che non si può ridurre alla sostanza terrena, perché filtra dall’occhio e arriva diritto a incidere nel cervello nuove sinapsi dei sentimenti visivi.

Non si dimentichi che la madre di Turner venne internata a causa dell’isteria. Per lui la questione della mente è il tema essenziale nel modo stesso di affrontare la realtà che dipinge. Non era assiduo frequentatore di congreghe, gruppi letterari e artistici, era piuttosto un isolato, ma non un ipocondriaco. Non amava dipingere all’aperto, la sua pittura nasce dentro una stanza, sulla quale magari si apre una finestra o un porta che conduce a un balcone aperto sul paesaggio.

Mi ricorda un altro genio, forse anche più strano di Turner, ma di una lucidità più unica che rara: Degas, il quale a proposito dell’en plein air commentò: «Troppe correnti d’aria». La pittura era per lui “arte di convenzione” e Turner, come Degas, quelle regole le riscrisse dipingendo i suoi mondi così poco naturali: era, per così dire, un performatore. Figlio di un barbiere, doveva essere cresciuto nella pratica della franchezza, poco incline a indossare panni accademici e modi cortesi; aveva una esatta conoscenza della natura umana e Constable, suo rivale in pittura, pur considerandolo un tipi ruvido, riconosceva a Turner una notevole apertura mentale. Direi che ne coglieva l’immaginazione potente: il vedere oltre quelle stesse cortine trasparenti che erano per lui barriere contro ogni naturalismo. Se anche aveva scelto il paesaggio come genere meno ricercato, tanto che allestì pure un catalogo di sottogeneri – una «tassonomia tematica» dice Brown –, Turner è il pittore che nella seconda parte della sua vita percepisce l’avvento della società industriale ed «elabora una transizione dalla vela al vapore» dipingendo marine.

Nel diluvio universale il rapporto fra luce, colore e prospettiva si ricompone dentro un imbuto visivo che ricorda certi cunei prospettici che in Füssli risucchiano lo spazio e le vite in vortici luminosi e, più tardi, si ritrovano in alcune scomposizioni cubofuturiste di Kupka. In entrambi i casi, le relazioni coi poteri metamorfici dell’immaginazione danno forma al maelström pittorico che vediamo anche in Turner mentre dissolve la realtà dentro una luce che per quanto affidata alla materia leggera delle velature ha lo spessore evocativo di una sinopia. Giustamente Brown scrive che i suoi quadri erano spettacoli o, addirittura, performance (spesso dava le ultime pennellate al quadro durante il vernissage delle sue esposizioni sotto gli occhi degli spettatori).

Aveva studiato a fondo la teoria dei colori di Goethe, ma il suo universo, la nebulosa che rimanda alle nostre origini sepolte dentro di noi, non ha molto a che fare con la pittura romantica. E forse non lo si può considerare nemmeno un precursore dell’astrattismo e dell’informale. Rothko riteneva che Turner avesse pesato non poco sulla pittura impressionista e oltre. Sicuro. Ma mentre guardo i Tre studi di nuvole e la pioggia sul mare al chiaro di luna, nonostante il titolo descrittivo mi domando se possa avere qualche ascendenza sul colore astratto, leggero e stratiforme del maestro americano? Nondimeno, quanto è lontana la pittura di Turner dall’intuizione che ebbero Pissarro e Monet a Londra quando si resero conto che anche le ombre sono colorate? Turner vorrebbe entrare, per così dire, nella mente di Dio usando il suo stesso costitutivo simbolico: la luce. Che cosa c’è alla fine del tunnel, sembra chiedersi. La morte, a cui del resto allude il Regno delle Madri, il fiore nero, oppure “più luce”, il Sole, a cui anche questa mostra s’intitola?

Martigny, Fondazione Gianadda

Turner. The Sun is God

Fino al 25 giugno

Turner. The Sun is God

Fino al 25 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi