Cattolico e ritrovato, ad Amsterdam in mostra tutto Vermeer

Al Rijksmuseum e a Delft la più grande rassegna mai allestita sul pittore olandese. Per due secoli il mondo protestante lo aveva un po’ dimenticato, poi nell’Ottocento è iniziata la riscoperta

Comunque la si voglia vedere il “mito Vermeer” non inizia nel suo tempo, dove pure venne apprezzato per le sue capacità pittoriche assolutamente diverse da quelle che esprimevano autori coevi e bravissimi come Pieter de Hooch; di quel tempo, appunto, è la fama, ma il mito è un’altra cosa e diventa, oggi, una faccenda che esula dalla pittura e abbraccia la comunicazione di massa come una icona pop. Il sublime Vermeer, l’incredibile alchimista della luce “fuori dal tempo” eppure capace di farci sentire che niente ha più corpo, consistenza, della sua impalpabile natura cristallina; il metafisico artifex che dagli alambicchi pittorici cava entità che entrano in scena come attori consumati, con una forza di evocazione di sentimenti e storie privi in realtà di costruzioni narrative. Vermeer, abile a sottrarsi a chi vorrebbe metterlo spalle al muro, formatosi in una società protestante ma appena ventenne capace di scegliere la parte invisa sposando una ragazza di famiglia e convinzioni cattoliche, che in poco più di due decenni gli darà quindici figli, di cui undici sopravvissuti... Perché qui sta una delle grandi questioni ancora oggi studiate, la sua adesione a una fede la cui Chiesa era confinata nelle città come in un ghetto, simile a quello ebraico, entrambi tollerati o poco di più, dai protestanti: il confinamento urbano seguiva anche la topografia degli edifici chiesastici, che il mondo riformato considerava alla stregua di grandi sale assembleari (vedi oggi le meeting house statunitensi, sedi di riunioni dove religione e laicità si scambiano le parti nella gestione ordinaria delle faccende comunitarie). Se oggi (fino al 4 giugno) possiamo entrare al Rijksmuseum per ammirare 28 delle 37 opere finora attribuite a Johannes Vermeer, in una mostra irripetibile per numero e, sarebbe pleonastico aggiungere, qualità, lo dobbiamo non alle radici storiche che collocano il pittore di Delft nella società del suo tempo – che dopo la morte e un fastoso funerale pagato dalla suocera, fervente cattolica e amica dei gesuiti, si dimenticò per molto tempo di lui, praticando quasi una damnatio memoriae –; ecco, il merito va a mercanti francesi come Joseph-Théophile Thoré che a metà Ottocento ne riscoprirono con una certa enfasi il genio pittorico e posero le basi di una “reconquista”, grazie al fascino senza tempo dei soggetti vermeeriani e alla bellezza quasi astratta delle geometrie (sublimazioni palatali tradotte poi nel Novecento in concetti visivi dall’olandese Mondrian). Ambienti dove il culto della luce deve certo qualcosa alle teologie gesuitiche legate agli studi sull’ottica, di contrappunto all’allegorismo botanico delle ghirlande che altri fiamminghi renderanno still life, oggetti silenti. Un mondo apparentemente tranquillo, di fraseggi appena sussurrati, di modi gentili e fascinosi, che ha consentito di spingersi oggi fin dentro il pop con romanzi e film di ragazze inturbantate e imperlate ma nel gusto kitsch contemporaneo. È questa “fama” ritrovata nel segno di una eleganza fashion che ha convinto lungo l’ultimo secolo gli olandesi culturalmente eredi delle diverse Chiese riformate a riscattare il grande pittore dall’ombra in cui l’avevano lasciato cadere (“non è dei nostri”, si diceva). E a questo oggi fa gioco anche il kitsch mediatico, con gadget e immaginette stampate su vari oggetti: borse, bijoux, matite, quaderni... Vermeer va a nozze, perché il suo linguaggio si rende apparentemente docile alle smancerie dei sentimenti poetici e dei pensieri buoni e confortevoli. Ma ci si domanda, per esempio, che cosa lo spinse nel sesto decennio del secolo a fare quel salto qualitativo che oggi lo identifica nel pittore d’interni olandesi descritti con lenticolare esattezza, di stoffe e decori che dicono la borghesia mercantile del tempo, fra ceramiche, arazzi e birrerie che sorreggono le economie locali, specchio di una ricchezza tuttavia non prosaica come talvolta invece appare la società olandese dell’epoca e, senza soluzioni di sostanza, anche oggi, una sorta di imprinting antropologico del mondo riformato estremamente attento agli aspetti pragmatici e funzionali, e peraltro molto sensibile al formalismo filisteo del politicamente corretto. Adattando un aforisma di Umberto Eco, potremmo dire che non c’è niente di più inedito di ciò che molti già sanno. Ma continuare a ripetere una verità non la rende per forza risaputa. Anzi, si può cadere nella semplificazione che dà per scontato ciò che avrebbe bisogno di trovare ulteriori appoggi e prove (magari perché battere troppo quel tasto rischia di diventare un problema culturale più serio).

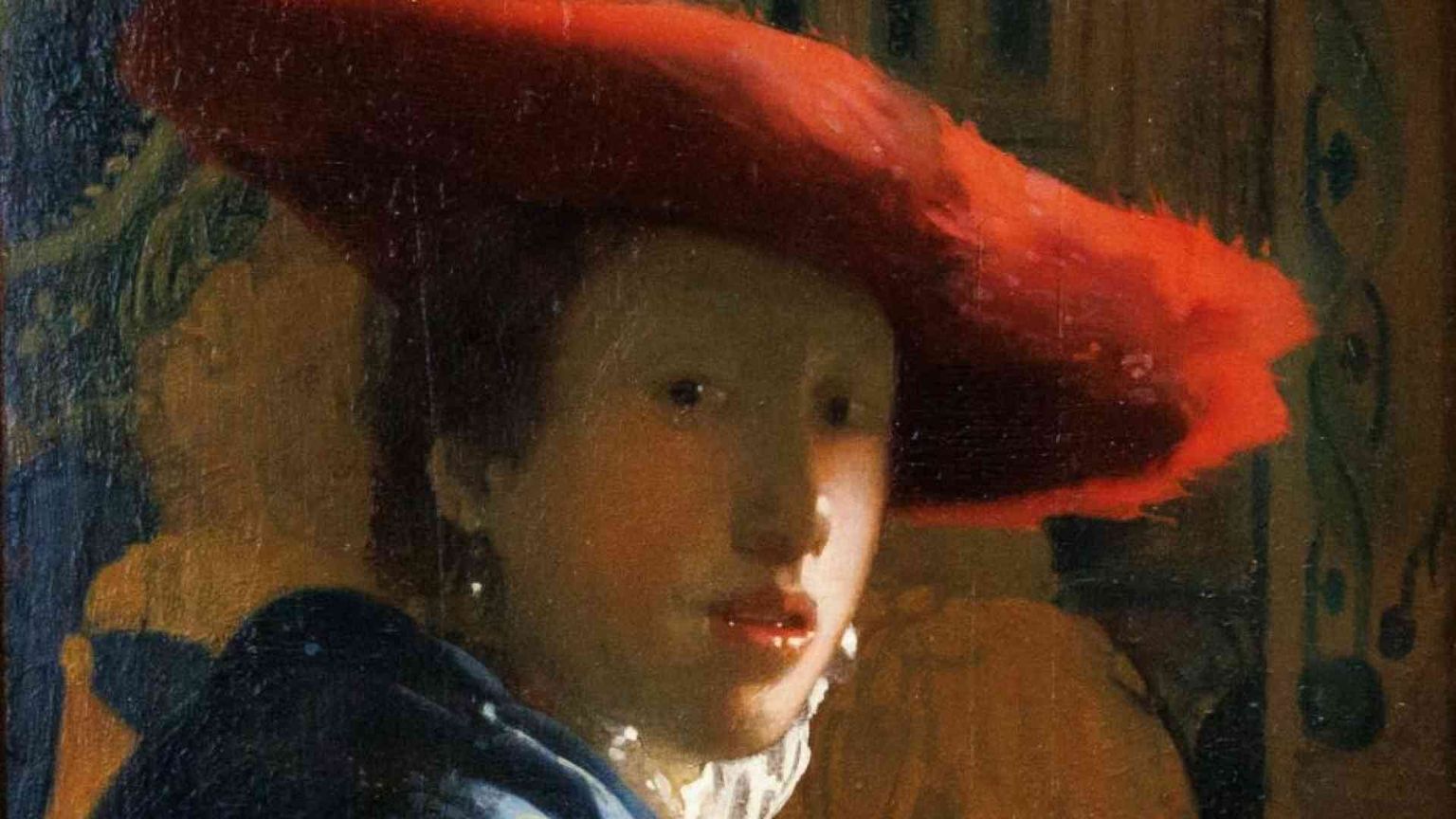

Una delle questioni indagate da tempo per quanto riguarda la formazione e la cultura di Vermeer, è, come già detto, l’influenza dell’ambiente gesuitico sulla sua poetica. Le origini erano protestanti: Johannes venne battezzato nella Nieuwe Kerk a Delft, la chiesa dove è sepolto Guglielmo il Taciturno, la cui tomba attirava visitatori da tutta Europa. Il capostipite della dinastia d’Orange affrontò gli spagnoli nella Guerra degli ottant’anni per l’indipendenza dei Paesi Bassi, e venne ucciso nella sua casa (dove restano ancora i segni di due proiettili), oggi Museo Prinsenhof di Delft, dove è stata allestita per questa occasione una mostra che racconta “Vermeer a Delft” con oltre cento documenti, anche inediti, legati per esempio alla terribile esplosione del 1654 che devastò una parte della città, oppure quello relativo alla sepoltura del pittore nella Oude Kerk e agli undici figli che lasciò quasi in condizioni di povertà. Il matrimonio con Caterina Bolnes portò Johannes dalla parte cattolica, e Gregor Weber, oltre a curare la rassegna del Rijks assieme a Pieter Roelofs, ha prodotto a latere una piccola ma importante monografia ( Johannes Vermeer. Faith, Light and Reflection) dove oltre a inseguire le tracce dei rapporti col mondo e la committenza gesuitica (gli studi sugli emblemi a partire da Cesare Ripa ma anche la conoscenza dei trattati dei padri Guilielmus Hesius, Jan David, Isaac van er Mye e altri messi a frutto nel momento di dover dipingere l’Allegoria della fede), mostra le ragioni di un’adesione cattolica di cui è prima testimonianza il nome dei figli: uno venne battezzato Ignatio, come il fondatore della Compagnia, e gli altri presero nomi che spesso erano quelli di santi cattolici: Francesco, Gertrude, Cornelia, Elisabetta, Beatrice. D’altra parte, il primo dipinto che la mostra ci presenta è quello di Santa Prassede, secondo la leggenda perseguitata e uccisa perché dava sepoltura ai martiri cristiani; così come, accanto a quest’opera è esposto il grande dipinto di Gesù in casa di Marta e Maria, due tele del 1655, ancora in uno stile che deve qualche ispirazione al rinascimento italiano. Il che fa interrogare gli storici su quali viaggi possa aver compiuto il giovane Vermeer, magari anche in Italia e in Francia (vide, per esempio, anche Fouquet? E Van Eyck?), rispetto a una vita trascorsa pressoché interamente a Delft dipingendo e commerciando in opere d’arte (il padre gli aveva lasciato questa attività già avviata). Che cosa portò Johannes a fare il salto decisivo verso quello stile e quel linguaggio fondati sulla metafisica della luce? A parte l’Allegoria della fede, dopo gli anni Sessanta i dipinti di soggetto biblico o evangelico praticamente scompaiono e s’impongono interni carichi di valori allusivi eppure quasi di secondaria importanza rispetto alla “forma” del quadro e alla sostanza della pittura; quali altre metafisiche si coagularono dunque nella sua mente e riemersero dalla memoria dopo il periodo di formazione? La sua committenza si fece più laica. Perché? Forse per non entrare in conflitto con la maggioranza dei potenziali acquirenti ricchi ma di fede protestante. I gesuiti, dunque, finirono sottotraccia, quasi in uno spazio subliminale, come se tutto ormai fosse in lui assimilato e la sua poetica supportasse perfettamente i retrosensi che le sue immagini conservano anche oggi come sottofondo simbolico. In mostra sono arrivati anche i due quadri della National Gallery di Washinghton che sono stati al centro di lunghi studi e di una esposizione nei mesi scorsi: si tratta della Ragazza con cappello rosso e della Ragazza con flauto, definitivamente accettati nel catalogo vermeeriano dopo annose discussioni fra esperti. Li affiancano altri due dipinti dello stesso museo, Donna con bilancia (1662-1664) e Donna che scrive una lettera (1665), opere che rendono unica questa mostra. Ma bisognerebbe citare tutti gli altri provenienti dal Louvre, dalla Gemäldegalerie di Dresda, dalla Frick Collection di New York, dal Metropolitan, dalla National Gallery di Dublino e da quelle di Edimburgo e di Londra, dal Museo d’arte occidentale di Tokyo... Ciascuno di noi, come accade fatalmente, pur ammirando l’impegno e i risultati di una simile impresa, riceve dalla mostra determinate sollecitazioni e ne trae più o meno fondate impressioni. Personalmente, avrei preferito trovare accanto alle ventotto opere di Vermeer alcuni termini di confronto, sia a contrasto, sia per comporre una sorta di “ambiente” dell’arte seicentesca olandese in dialogo col genius loci. Penso, tanto per dire, alla mostra di Longhi del 1951 su “Caravaggio e i caravaggeschi”. E non si trattava di rappresentare una scuola ma di isolare il gene della lingua assoluta che un maestro riesce a distillare con la sua opera. Infine, tanto per restare con Caravaggio, è senz’altro degno di nota che anche Vermeer avesse un rapporto con la pittura che pare saltare o quanto meno sublimare il disegno direttamente sulla tela. Due casi abbastanza unici, per quando diversi e lontani nella linea pittorica, ma che non sarebbe forse inutile prima o poi mettere a confronto per trarne non tanto improbabili assimilazioni quanto per sottolineare la diversissima strada che dal disegno li ha portati alla pittura, e alla loro particolare idea della luce come viatico per trascendere la stessa realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi