Auschwitz e quei «mai più» che non cambiano la storia. Anzi

di Raul Gabriel

Il “mai più” è una semplificazione di maniera per collocarsi fra i “buoni borghesi”. È un “refrain” classico dell’ideologia di gruppo a favore delle telecamere. Non è un antidoto, semmai un tradimento

Indico il settore del branzino alla signora tutta affaccendata tra spinare merluzzi e smistare i sacchetti delle vongole «mi può dare tre o quattro di quelli per questa sera, sa, ho ospiti», la notizia della cena improvvisata era fresca di “wazzup”, «... freschi mi raccomando», aggiungo. Lei, un po’ indispettita dalla mia precisazione, si avvicina con fare truce e replica «sono tutti freschi». Io non me ne intendo, mi dovevo fidare del suo occhio severo, pronto a infilzarmi al minimo accenno di indecisione, che sceglie, incarta, pago e me ne vado. Quando nel pomeriggio tardi apro il frigo per iniziare i preparativi vengo travolto da un odore intenso di pesce che se non era andato a male poco ci mancava. Una gamma multicolore di imprecazioni si è condensata sorprendentemente nella sintesi liberatoria che aveva tutto il sapore del riscatto: «Mai più!».

Il danno era fatto, la cena in pericolo, ma quel mai più sembrava risarcire il torto subito, mettendomi anzi in posizione di vantaggio sulla pescheria infedele. Nessuno è in grado di affermare con coscienza un mai più definitivo e consapevole, quella assolutezza è fuori dalla nostra portata, esclusa la scelta del pesce e poche altre, forse. Mi chiedo cosa passi per la testa a chi apre le cateratte del “mai più” di fronte alle tragedie con una facilità e un trasporto sconcertanti. Probabilmente nulla, il suono si articola spontaneamente come uno starnuto causato dalla istantanea reazione allergica verso ciò che infastidisce la tranquilla routine borghese, anche solo a sentirlo, privo di qualunque incidenza nella realtà vera. Il suo valore taumaturgico è un artificio di finzioni così gratificante da rendere secondaria ogni conseguenza reale che, infatti, solitamente latita.

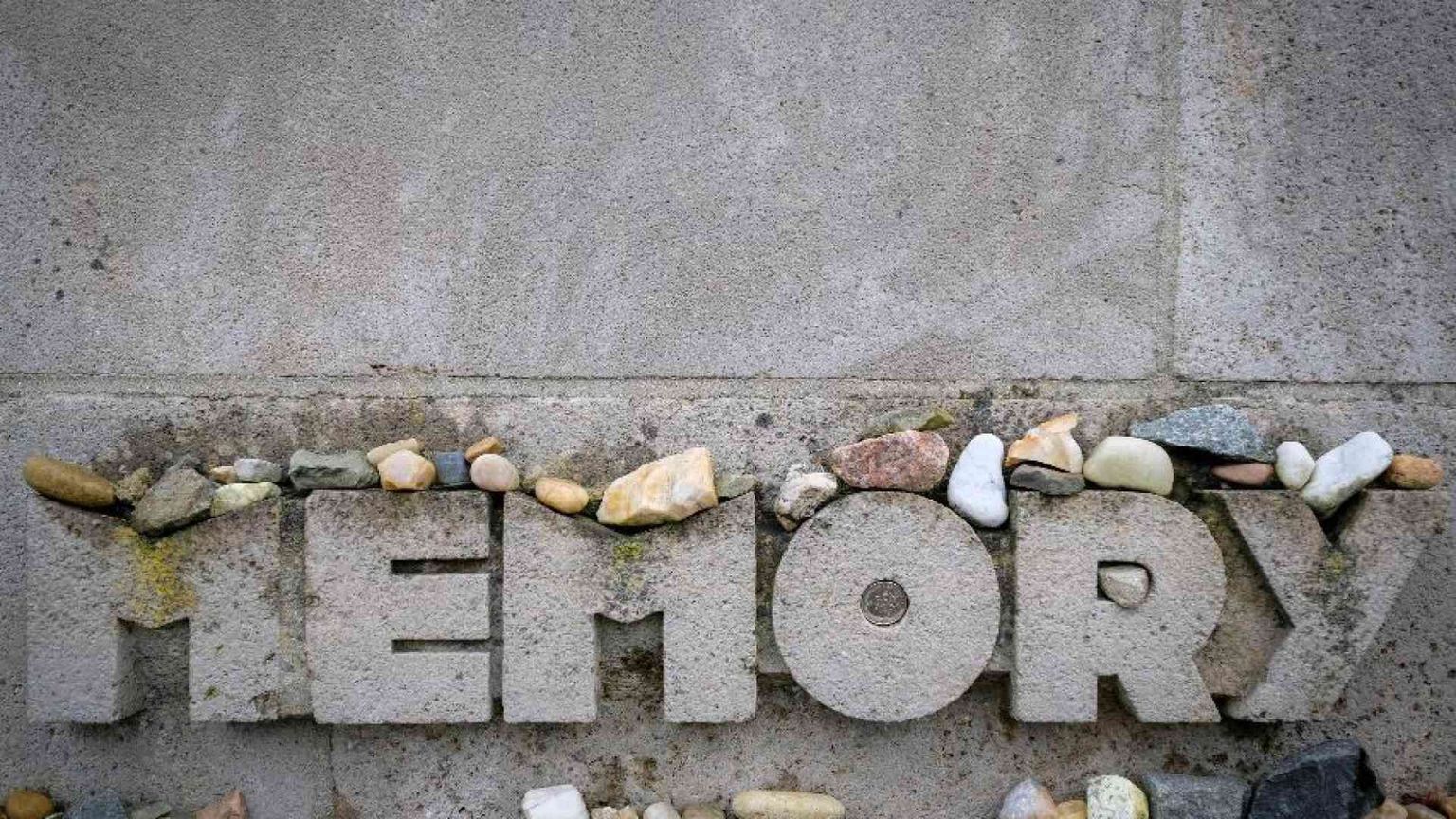

Il tema di questa riflessione è un mai più molto specifico che dissemina come una polvere magica ogni minimo accenno alla Shoah, evento di unicità storica assoluta per la sua portata effettiva e simbolica, per i suoi scopi, per il suo entrare nella storia come uno spartiacque, simbolo universale che racchiude in sé tutte le sofferenze patite dagli esseri umani nei genocidi causati da altri esseri umani in giro per il mondo. Non è la vittoria nella gara di chi ha sofferto di più con cui molti, tutti osservatori da lontano, sembrano essere morbosamente fissati. Per ragioni che sfuggono a ogni logica la Shoah è diventata l’emblema del dolore universale, pur nella sua specificità storica e geografica. È una fonte a cui tutti possono e dovrebbero abbeverarsi, non in cerca di insegnamenti miracolosi che non ci sono, ma di contatto, l’unico che può forse fare la differenza nelle nostre vite e in quelle degli altri.

In società la sintesi da esorcismo improvvisato del mai più garantisce la tessera del club dei buoni a ogni genere di individui, razzisti che dissimulano le loro intime convinzioni in forme accettabili di ipocrisia perché ricoprono ruoli di qualche genere o hanno interessi in ballo, sostenitori di visioni in cui l’altro è il pericolo, l’avversario da sottomettere o abbattere, violenti di ogni sorta, opportunisti e arrivisti disposti a tutto, e anche, perché no, le cosiddette brave persone.

Che poi brave persone va bene, ma non fa alcuna differenza quando si va a stringere. La Germania della prima metà del Novecento era meticolosamente costruita su coloro che definiremmo mediamente brave persone, gente di valori tradizionali saldi, la fede radicata in generazioni di credenti, il lavoro, la famiglia, la campagna, Himmler, le galline, i lanzichenecchi, l’onore, lo sport. A bocce ferme la dissimulazione ha campo libero, è facile far finta di non vedere la contraddizione insanabile tra il proprio modo di vivere e l’empatia sbandierata a fini di consenso sociale e politico. La vera differenza la fanno solo le scelte vere quando il potere comincia a mordere. Il mai più allora si dissolve facilmente nella vigliaccheria e nel tornaconto del si salvi chi può, (magari guadagnandoci qualcosa).

Si immagina che far numero con lo scandalo a prezzo di sconto possa comunque servire, più siamo, più l’antidoto contro la tragedia sarà potente, più potremo evitare che si ripetano gli eventi tragici, i soprusi, i massacri, gli stupri e così via. È un refrain classico dell’ideologia di gruppo quando prende il sopravvento mascherando l’orrore che prende forza lentamente sottotraccia: il numero crea forza e la forza dovrebbe consolidare e proteggere la visione di un mondo migliore (quale poi non è chiaro). Ci si dimentica, nonostante la storia sia fin troppo generosa di esempi, che chi fa numero è pronto a farlo dalla parte opposta appena cambia il vento, per uno scatto di carriera, un aumento di stipendio, per una “posizione” anche per un piatto di minestra, per la famiglia (la propria). Il numero, come il mai più, non è antidoto, è più spesso una trappola, l’arma segreta del potente alla cui porta dell’ossequio ci sarà sempre chi batte cassa, del tutto disinteressato a chi viene infilato nel tritacarne delle atrocità umane.

Il mai più è perfettamente organico alla semplificazione di maniera, permette di collocarsi facilmente tra i buoni borghesi nel valzer dei favori, si rivendica con pochi gesti semplici, corone di fiori, belle frasi, cerimonie commoventi, belle cravatte e bei vestiti con cui ci si dichiara essere la diga contro cui ogni ignominia, d’ora in poi, si dovrà scontrare. Naturalmente tutto crollerà alla verifica dei fatti, quando il mai più reclamerà il suo prezzo, quello vero di lacrime e sangue, e i bei vestiti mostreranno la pasta vera di chi li indossa come un’armatura nel balletto in maschera delle finzioni.

Il mai più è una entità così porosa da lasciar filtrare il più piccolo respiro di Caino che grazie al glitch provvidenziale potrà confondersi con Abele. L’evento tragico dal canto suo non è l’atomo solido, la palla da biliardo dalla fisica semplice, facile da respingere, è una realtà infiltrante come certi tumori aggressivi le cui cellule, non a caso, sono piccole e indifferenziate, quasi indistinguibili da quelle sane, infinite singolarità che sommandosi danno forza a chi porterà tutto verso la rovina.

Il mai più è vagamente anestetico e tranquillizzante, contento il politico, contenta l’associazione, contente le città che si arricchiscono di belle parole al vento, tutti contenti a favore di telecamera. Ma la dannazione dell’orrore non ha fretta, sceglie altre vie, ti prende di persona, mette a repentaglio la tua vita, ti mette davanti al baratro della scelta, ti dice: preferisci essere Eichmann o uno sconosciuto qualsiasi? Lì, al riparo dalla luce si prepara il tradimento già da oggi, è cosa fatta, a sancirlo serve solo che qualcuno prenda in mano le cose ricordando a tutti quanto i propositi generici di circostanza siano inutili, non importa quanto ripetuti.

Mai più mai più, tautologia impropria delle miserie umane. Forse bisognerebbe dire: sempre ancora. Sempre ancora gesti autentici, vite che testimoniano la volontà di essere altro nel flusso delle ipocrisie che covano il disastro in cui quasi tutti navigano a vista.

Il giorno dopo, stesso mercato, stessa pescheria, stessa commessa. Il mai più comunque è servito a qualcosa. Sì, a passare dal branzino all’orata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA