Marino Marini

Se dici, oggi, a uno scultore che la sua scultura è elegante, forse, visto l’andazzo contemporaneo, è facile che questo pensi di essere uno scultore degno delle sfilate di moda, una specie di fabbricante di manichini. E se si guardano certe cose realistiche che circolano nella scultura italiana contemporanea – qualche esempio lo si può trovare nelle opere lignee esposte in queste settimane in una mostra alla Galleria Civica di Trento –, sembra davvero di stare alle Galeries Lafayette o ai Printemps, uno di quei grandi magazzini parigini che accolgono i brand di lusso della moda, popolati da una foresta di manichini similumani che fissano il vuoto con aria da marziani (troppi pensieri taciti e poche idee, verrebbe da dire). Ma se pensiamo a certi autori che hanno segnato il Novecento, dirli eleganti poteva suonare alle loro orecchie quasi come una bestemmia, o anche una sentenza di morte. Sarà anche una iperbole moralistica, ma nell’arte l’eleganza è quasi sempre l’anticamera del nulla. Non è vero in linea generale, ma il sospetto che l’eleganza nel-l’arte sia una manifestazione epidermica del gusto è sempre lecito. Ora è evidente che se pensiamo alla statuaria egizia, dalla più piccola a quella colossale, l’eleganza ha certamente a che fare con un sentimento della morte, ma è la morte che mischia le sue luci oscure con l’eternità e il sacro.

Gli egizi sono ancora oggi la pietra di paragone nella scultura per comprendere che il monumento non è una espressione magniloquente, ma – nel piccolo come nel grande – una idea di statura umana che si specchia nella vastità dello spazio e, metafisicamente, nell’infinito. In questa idea c’è ovviamente qualcosa di orientale; anche dell’Estremo Oriente. Così la meridiana sfida il sole che si leva e proietta sull’orizzonte, fondale senza tempo, la silhouette dell’umano. Si sa che il teatro cinese ha fatto delle ombre anche un linguaggio teatrale. E alla Cina, ai suoi cavalieri di terracotta, aveva guardato Marino Marini fin dai primi passi nella scultura. In questo gioco Marino ci sta come chi affonda i piedi nella sua terra, quella etrusca, dove le ombre della sera parlano la lingua trascendentale dell’uomo che si erge sull’infinito, ed esprime il sentimento dell’alba e del tramonto. Erano molti anni che si aspettava una mostra che riaprisse il discorso sulla scultura di Marino Marini. Che se ne occupi, adesso, la sua città natale, Pistoia, con la retrospettiva curata da Barbara Cinelli e dallo storico Flavio Fergonzi, che ai grandi artisti italiani della prima metà del Novecento ha dedicato studi essenziali, è garanzia di un lavoro non scontato, cosa che spesso accade invece nelle mostre d’occasione che sempre più ci vengono propinate sull’arte del Novecento (per le più ovvie ragioni: quelle di mercato). Il catalogo stesso, edito da Silvana, è una vera e propria monografia di studio.

L'eleganza del primissimo Marino piaceva per esempio a Margherita Sarfatti che nel 1935, quando lo scultore vince il primo premio della Quadriennale di Roma, parla appunto «di eleganza e di grazia a cui si affina il temperamento etrusco». E divenne un leitmotif quando Marino trovò fortuna in America e nel mondo, imponendo quasi un brand internazionale (galeotta fu la collezionista Peggy Guggenheim, nella cui fondazione a Venezia ancora oggi fa bella mostra di sé sul Canal Grande uno dei Cavalieri più celebrati di Marino). Arturo Martini nei Colloqui con Gino Scarpa dice che gli etruschi facevano le statue «come le nostre donne facevano i ravioli, usavano persino la rotellina per tagliare». Sulla scultura etrusca Martini – che dapprima aiutò Marino e poi, quando questi ebbe successo in America, lo criticò stizzosamente –, aveva idee notevoli ma abbastanza diverse da quelle del pistoiese.

Per Marino la scultura è frutto di una dialettica fra costruzione ed espressione; è altera e al tempo stesso ricca di dettagli reali; è architettura e narrazione. Anche quando dapprima si misura con una classicità antica (già nei due busti di Popolo del 1929, che riprendono le tipologie dei sarcofagi etruschi), poi più arcaica e infine, dopo il ’42, più primitiva e astratta, fino all’informalità anticlassica degli ultimi anni. Latinitas e barbaritas, nella sua opera, si sposano e si affrontano senza soggezioni (in questo egli è davvero erede dell’Europa), tenute a registro da una idea di classicità che non ha nulla di citazionistico; non è nemmeno servile alle logiche di rappresentazione del potere, quello fascista dell’epoca, incline alla romanità. Quando nel 1936 presenta il Cavaliere alla Biennale di Venezia, molti però lo criticano, considerandola un’opera deludente rispetto alle attese di quella classicità toscana (erede dello stilismo elegante di Andreotti, come dice Fergonzi) rispetto alla quale emergono più chiari fremiti sensoriali che animano le superfici della sua scultura, dove il colore non è solo una materia, ma una idea che risale alla sintesi, anche questa antica, di plastica e pittura.

Ciò che, in un primo momento, sorprende mentre si segue il percorso della mostra, è la preminenza esclusiva data alla scultura. Marino, infatti, era solito esporre disegni e anche dipinti accanto alle sue sculture. La scelta di Fergonzi però è comprensibile, poiché vuole esaltare il linguaggio scultoreo, il timbro plastico- costruttivo di Marino. L’attenzione al dettaglio, riassorbito solitamente nella comprensione totale della forma senza negargli la specificità di segno “esistenziale”, esce proprio dalla ricerca dell’artista sul disegno e le strutture della pittura. Aveva visto bene Gianfranco Contini quando lo definisce un poète de surfaces. Già, che cosa significa tuttavia per uno scultore che dello spazio e delle sue drammatiche tensioni interne aveva fatto quasi un mantra stilistico? «Combinazione di corpi nello spazio », dirà. Ma se la composizione (per esempio di cavallo e cavaliere) è un modo per convogliare in un punto nello spazio tutte le forze dell’universo, la superficie, le sue incisioni, colorazioni, abrasioni, che compito svolge in questa metafisica «umana, troppo umana »? Metafisica di tormento ed estasi, se vogliamo; e Diego Valeri aveva appunto visto in Marino uno scultore «romantico e barocco». Strepitosa la serie dei piccoli giocolieri dei primi anni 50 (che hanno antecedenti in gesso colorato): la guerra non è passata invano, dalle macerie risorge l’uomo, ma sul corpo ha tutte le stigmate di quella tragedia. Per questo «una scultura di eleganza purista diventa più narrativa e acquista un carattere di dolente patetismo». Subisce un’«impennata espressionista». Marino nel 1943 si era trasferito in Svizzera, Canton Ticino, dove aveva conosciuto oltre a Germaine Richier (in mostra c’è il suo ritratto del 1945), anche Giacometti e Wotruba; stranamente, però, a Pistoia troviamo confronti con Moore ma non con questi due scultori a cui Marino deve più di qualcosa.

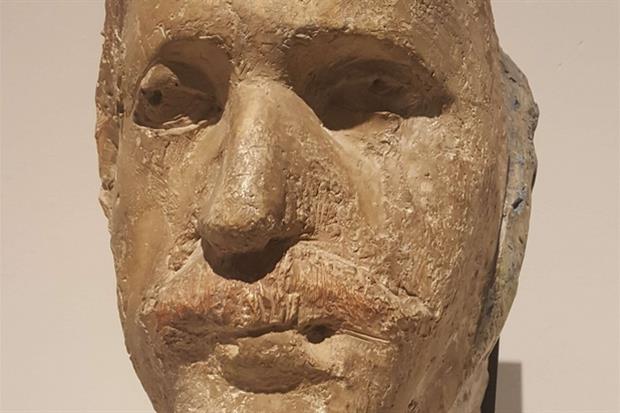

La mostra vuole ricreare un momento plastico nel quale Marino risuona, pur dissonante, con la scultura europea del suo tempo: Rodin, Maillol, Martini, Picasso, Manzù, Melotti. E sarebbe anche troppo facile evocare nomi che potevano essere accostati; tuttavia quando Fergonzi esamina le variazioni che con- sentono a Marino, negli anni 40, di elaborare una sorta di scultura in serie su uno stesso tema visivo, considerandola «una tipica scelta modernista», non sarebbe stato fuori luogo evocare il nome di Degas, che con le sue sculture di danzatrici e nudi femminili fu tra i primi a realizzare quella che va considerata una vera variazione musicale di corpi nello spazio. Negli anni 40 Marino compie un percorso analogo a quello di Le Corbusier nell’architettura, ovvero, come scrive Fergonzi, «distrugge il cliché di uno scultore che stava orientandosi verso un ammirato classicismo moderno». E lo fa portando ancor più indietro il richiamo alla scultura gotica, quasi alla scabra, ruvida espressività romanica delle superfici. Ma questo se da un lato rifugge ogni tentazione statica della colonna, anzi esalta torsioni e tensioni che hanno qualcosa di michelangiolesco, dall’altro ci riporta alle ragioni “affettive” che lo spingono nei ritratti a raffigurare una persona tenendo in pugno da un lato il registro della forma che tende a una sorta di astrazione plastica, e dall’altro a incidere i tratti del volto con una sorta di bulino che ne cattura la psicologia: il momento espressivo che rende quel volto un tipo e al tempo stesso un soggetto.

La serie dei ritratti (una serie importante donata alla Villa Reale di Milano) è forse il momento dove questo doppio registro del particolare e dell’universale raggiunge all’unisono vertici assoluti e irripetibili. Ogni volta si resta soggiogati da quei volti: impressionante quello di Carlo Cardazzo e quello di Mme Grandjean. Siamo di fronte a un genio che ha saputo far coincidere occhio, mano e cuore in una forma. Una capacità di sentire che mi ricorda le parole conclusive di un autore che mi è molto caro, Remy de Gourmont, nel saggio La dissociazione delle idee: «C’est le sentiment qui vient toujours à bout de la raison». Dissociare le idee significa imparare a sentire. E Marino, la sua scultura, è una via maieutica a questa scoperta.