La sottile linea classica di Alberto Burri

All’Isola di San Giorgio, una retrospettiva sul grande artista umbro, che pur lavorando su materie povere come sacchi, legno, plastiche possiede una raffinatezza estetica quasi bizantina

Probabilmente aveva colto nel segno l’artista e intellettuale Fabio Mauri quando nel 1995 scriveva: «Nella miserabilità Burri è regale. Fonda ma si distanzia subito da ogni categoria cui dà inizio. Perché è il più grande? O è il solo. Può darsi. Anzi, per ciò che concerne la sua forza è senz’altro così. Ma soprattutto (questo interessa dire) è il “primo”. Primo a riusare, agli inizi del ’50, lo scarto del mondo come “techne”. Riusare. Come in ogni tradizione di novità, anche l’uso dei materiali del mondo ha i suoi antecedenti: Man Ray, Duchamp...». E poi riflette sulla sostanza di quel fare che è techne in quanto è ars: per Burri «la lingua sperimentale è l’attitudine classica del linguaggio... ».

Mi sono dilungato un po’ nella citazione perché le riflessioni di Mauri sono lo sfondo teorico sul quale ancora oggi può essere letto Burri. La miserabilità e il riuso dello scarto fanno certamente un’etica, ma da non sovrapporre, poniamo, al monito di papa Francesco contro la «cultura degli scarti » di un mondo che si accanisce sugli ultimi. A me pare che il “francescanesimo” di Burri, talvolta evocato dalla critica, sia soprattutto una scelta estetica, la volontà di esprimersi con altri mezzi per dire «la stessa cosa». Pittura nel senso più classico del termine anche se a intervenire è il legno, il sacco di iuta, la plastica colorata, le combustioni con la fiamma ossidrica. La pittura come sguardo e materia, colore e tatto, odore e superficie, una dimensione simbolica ma non simbolista, come si rischia di renderla quando se ne fa una moderna evocazione del Poverello.

Ho voluto prepararmi alla mostra che la Fondazione Cini presenta all’Isola di San Giorgio (Burri La pittura, irriducibile presenza, fino al 28 luglio) recandomi prima al tempio-santuario dove è custodito il Sacro Graal di Burri; parlo degli ex essicatoi di Città di Castello dove l’artista ha ideato, come un antico faraone, la sua piramide per il lungo viaggio, solo che si tratta di viaggio per approdare ai vertici della storia. Li, dove ogni opera rimanda a lui, le sue grandi tele disposte ieraticamente sulle lunghe pareti come una sequenza di fotogrammi che fanno apparire e sparire forme gigantesche, lì si respira aria di mausoleo. Il Partenone umbro di un moderno Fidia. L’ossimoro messo in campo da Mauri resta la sintesi perfetta dell’opera di Burri: miserabile/ regale. Povero e classico, banale e sacro (come accade nei miti e nelle realtà avvolte in un’aura soprannaturale). Se lo si vuole accostare all’Arte Povera, dalla quale Burri si tiene distante non appena subodora rischi di stabilizzazione e normalizzazione, si deve dire che anche le opere raccolte da Germano Celant sotto quel nome hanno la classicità dell’oggetto che cade là dove non poteva non cadere: classico è ciò che resiste al tempo e alle sue turbolenze e ne esce ogni volta in una nuova luce ma con le caratteristiche che ne preservano anche la sostanza. Un altro caso esemplare di questo è Kounellis, cui Celant dedica ora alla Fondazione Prada di Venezia una grande retrospettiva.

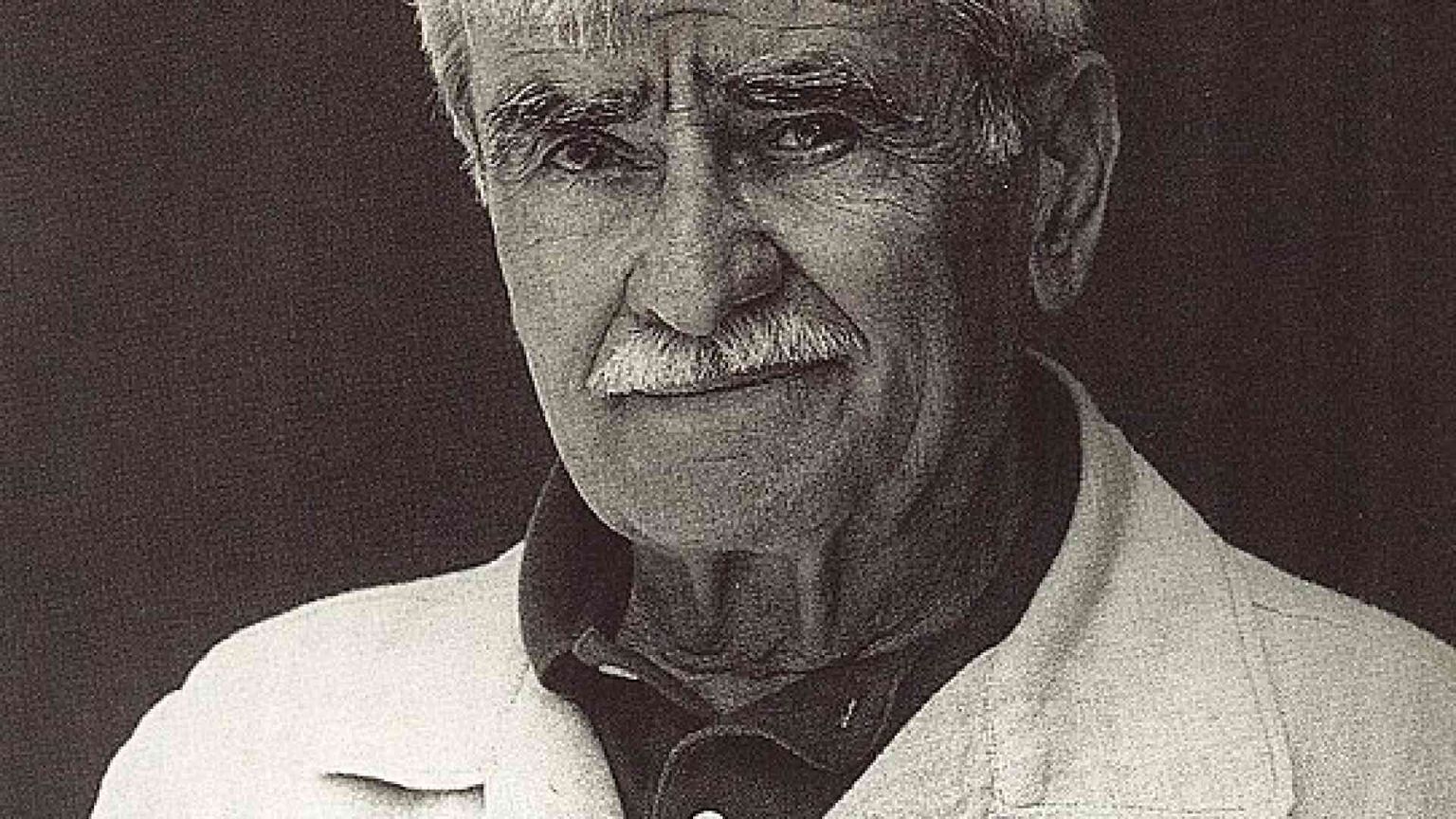

È con questo spirito che ho varcato la soglia della mostra allestita all’Isola di San Giorgio, cercando cioè conferme a una impressione che era diventata più solida e pungente dopo la tappa a Città di Castello dove era in corso una sorta di omaggio al divo o alla musa (perché questo è stato Burri per alcuni artisti), attraverso i fotografi che l’hanno immortalato al lavoro o in libertà. E l’impressione è che Burri sia molto più classico di Fontana (che anzi eccelle nel barocco); sia ovvero un neobizantino che usa la materia povera rendendola splendida e vitale, e poi si abbandona nella tarda maturità alla costruzione della propria casa regale, dove il nero e l’oro s’incastonano l’uno nell’altro. Le sue forme tarde, quelle decorate con segni e geometrie quasi sottocutanee di un’architettura divorata dalla materia stessa su cui è incisa, non sono diverse nella giustificazione, cioè nella loro ragione, dai sacchi e le tele degli anni 50 che aprono la mostra veneziana.

È la dimostrazione della ferma volontà che muove Burri a lavorare sulla forma, e non sui significati che la renderebbero ancella di un credo (anche teorico): vedi il rosso che sale come contrappunto estetico alla iuta. E ancora: sabbia, vinavil, segatura, tela, colore acrilico. Minimo è lo scarto di tempo che separa queste opere dalle combustioni: su legno, su sacco, tela, carta; e dove il nero s’insinua definendo fondi e orizzonti. E la plastica, che contraendosi sotto il fuoco sopporta stigmate, supplizi e fustigazioni. Sono sacrifici di materie, fino al Rosso plastica del 1961, che rende questa similitudine forse troppo diretta ed elegante. La sua misura di un’“etica del fare”, dell’arte, sembra alludere a ciò che è esterno alla sua stessa regola, a qualcos’altro – ancora la sindone e il corpo combusto di una presenza vagamente umana in Bianco B del 1965 con plastica, colore acrilico, combustione su cellotex. Ma questo asseconda il falso movimento di una lettura critica che andrebbe però tenuta all’interno del discorso della forma e dei mezzi dell’arte.

Paradossalmente quel rispecchiamento si ritrova nelle fessure create dalla siccità nelle terre del Sud, i cretti, forse la più importante invenzione di Burri (e non a caso ha prodotto l’epocale Cretto di Gibellina, uno dei “monumenti” artistici del Novecento), che simulando un processo naturale in realtà ne orchestra la casuale architettura fino a renderla, come a Gibellina, percorribile e abitabile. Dalla fine degli anni 70 l’indole bizantina ed elegante del fabbro di forme e materie si palesa in dipinti con grandi campiture astratte di nero, rosso, giallo, oro, le cui superfici, anche quando monocromatiche, sono trattate a contrasto e quasi pettinate con scriminature diverse (con pettini da ceramista?); in realtà, questi “trattamenti”, che esprimono un livello sofisticato di decorazione, sono strutture che attraggono l’occhio verso la superficie, chiamano lo spettatore dentro il quadro, come nella prospettiva rovesciata bizantina, che Luigi Stefanini chiamò anche prospettiva tolemaica.

È l’ultimo inganno del basileus umbro, che lascia in eredità i suoi tesori a una casta di adepti che oggi ne curano, con la fama, anche interessi economici grazie a cui si promuovono mostre sul mito e le sue frequentazioni artistiche, tenendo alto lo splendore della piramide di Città di Castello e il mercato delle sue opere, che hanno oggi cifre elevate se non già proibitive. La mostra, curata da Bruno Corà, è un caso emblematico di questa “eredità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi