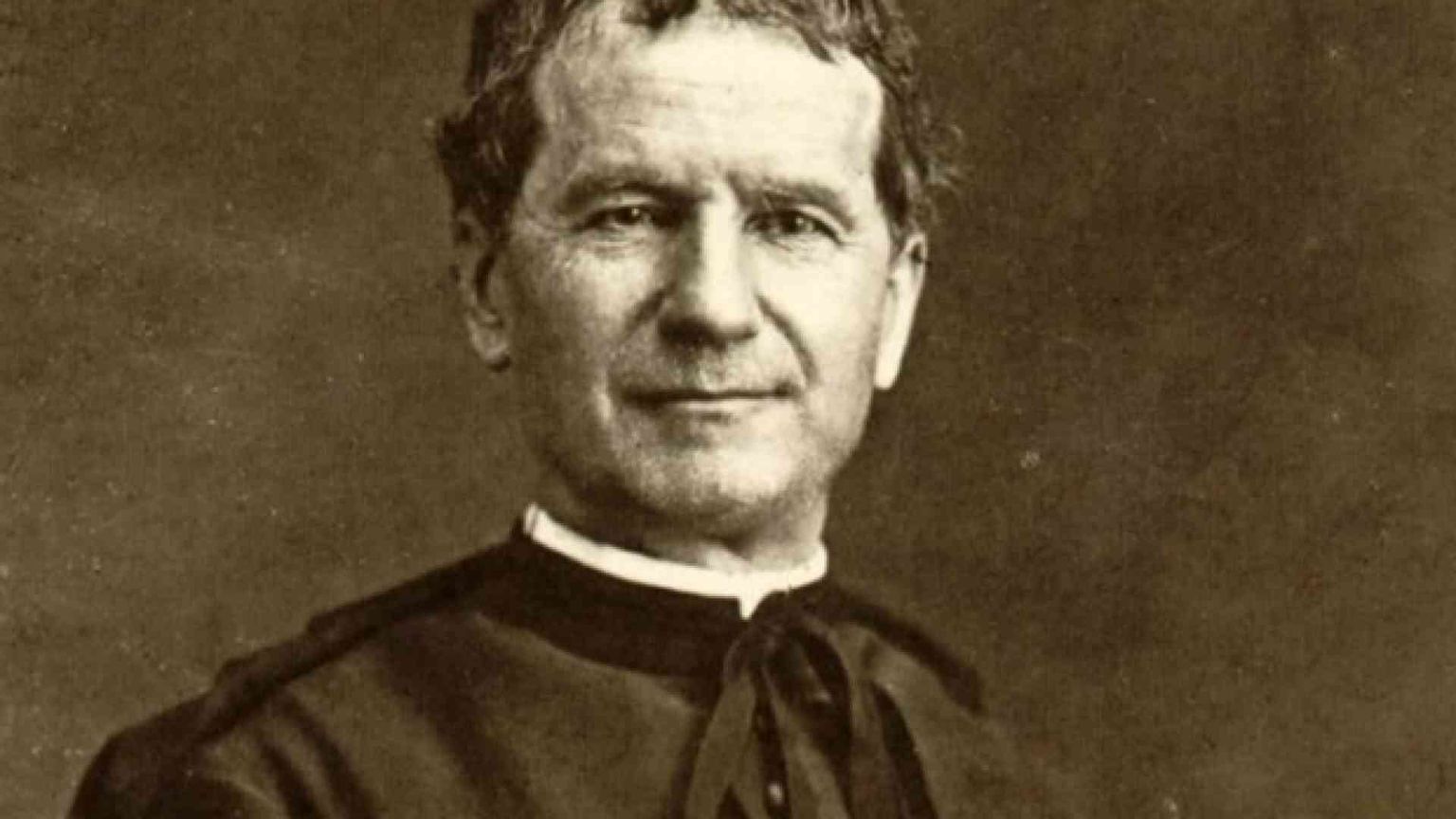

Lo scrittore Geda rilegge Don Bosco: «Un visionario con i piedi per terra»

È dedicato al fondatore dei salesiani il nuovo libro dell'autore torinese: «Il suo metodo educativo è ancora attualissimo»

Se gli si chiede quale sia la sua posizione personale, Fabio Geda risponde con le parole di un personaggio dei suoi romanzi: «Credo nella ricerca – dice –. Per me non conta la risposta, ma solo la domanda. Credo in Dio? No. Ritengo necessario cercarlo? Sì». Che lo scrittore torinese stia parlando sul serio lo si capisce, a colpo d’occhio, da titolo e sottotitolo del suo nuovo libro, Il demonio ha paura della gente allegra. Di don Bosco, di me e dell’educare (Solferino, pagine 192, euro 16,50), in uscita dopodomani. La data non è scelta a caso, perché il 31 gennaio corrisponde alla memoria liturgica del fondatore dei salesiani. La conoscenza approfondita della storia e dello stile educativo del santo piemontese emerge da tutto il libro, nel quale convergono anche molti elementi autobiografici e di reportage. Nato nel 1972, una laurea in Scienze della comunicazione accantonata per dedicarsi all’attività di educatore, Geda è diventato noto al grande pubblico con Nel mare ci sono i coccodrilli, che nel 2010 ha ricostruito la vicenda del giovanissimo profugo afgano Enaiatollah Akbari. L’attenzione per l’adolescenza è da sempre uno dei tratti distintivi della scrittura di Geda, declinata in generi diversi, compresa la serie distopica Berlin, realizzata per Mondadori insieme con Marco Magnone. Anche Il demonio ha paura della gente allegra comincia con il ritratto di un ragazzo, che è lo stesso Geda di qualche anno fa. «Torino è la città dei santi sociali – ricorda – e chi la vive in un certo modo non può fare a meno di accorgersene. Il segno lasciato da don Bosco e dagli altri è molto profondo, è un riverbero che ancora oggi rimane sospeso nell’aria. Penso al Sermig di Ernesto Olivero, al Gruppo Abele di don Ciotti...».

Lei quando si è accorto di questa eco?

Molto presto, fin da ragazzino. Sono un ex allievo salesiano, sono stato a lungo scout: la mia formazione è questa, nonostante il percorso successivo mi abbia allontanato dalla Chiesa. Ora come ora mi trovo a più agio nella laicità, ma mi piace pensare che, in fondo, anche i santi sociali partono da una dimensione di fede per poi intervenire nella quotidianità con un’apertura assoluta, che non esclude mai nessuno. Le ragioni del loro agire mi interessano meno dell’agire stesso, come ho cercato di dimostrare anche con alcune delle storie che attraversano questo libro. La mia convinzione è che, quando ci si spende per gli altri, ci si muove già in una prospettiva spirituale.

Quali sono, in tutto questo, le particolarità del metodo salesiano?

Don Bosco lo riassumeva in tre parole: amorevolezza, ragione, religione. Il passo iniziale è sempre rappresentato dall’ascolto, dall’accoglienza che permette ai ragazzi di rispecchiarsi in uno sguardo buono. Voler loro bene non basta, occorre che si sentano amati. Questa è la base del rapporto educativo, il presupposto che permette di ragionare su di sé e sugli altri.

E la religione?

È la tensione al trascendente, che ciascuno finisce per interpretare a modo suo, ma che in ogni caso non può essere ignorata, né fraintesa in termini di intolleranza o di mancanza di rispetto. Il minimo comun denominatore è sempre il sentimento di umanità che ci lega gli uni agli altri.

Mi scusi, ma non le viene mai il sospetto che ai tempi di don Bosco fosse tutto un po’ più facile?

Ci troviamo in un frangente difficilissimo, questo è fuori discussione. Molte categorie del passato sono contestate o addirittura rifiutate, la confusione sembra dilagare ovunque. Detto questo, non possiamo rinunciare ai princìpi fondamentali dell’educazione e della convivenza solo perché ci sentiamo confusi. Al contrario, questo è il momento di tornare all’essen- ziale, a quei pochi punti fermi che rimangono irrinunciabili.

Quali sono?

Il valore dell’esempio, il dovere della coerenza, la gentilezza, la solidarietà verso i più deboli. C’erano già all’epoca di don Bosco ed erano i ragazzi dei quartieri poveri, che vivevano in condizioni del tutto simili a quelle che si possono riscontrare nei centri di accoglienza attuali.

Dunque il passato non va mitizzato?

Era già don Bosco a sostenerlo. Nel libro mi soffermo molto sulla “lettera da Roma” che il fondatore scrive nel 1884, quattro anni prima della morte. I salesiani esistevano da un quarto di secolo, ma don Bosco scorgeva già i segni di un possibile isterilimento. Per evitarlo invitava a mettersi in discussione, a fare la propria parte, a non affidarsi esclusivamente su un carisma che dovrebbe sortire una specie di effetto magico. Una straordinaria lezione di concretezza, che si può applicare anche a molti altri contesti.

Dopo tanto tempo, che cosa la colpisce ancora in don Bosco?

Le sue doti di affabulatore e di comunicatore, espresse anche attraverso la semplicità e l’efficacia della scrittura. Ma mi impressiona molto anche la sua capacità di mediare, non per amore del compromesso, ma in vista di un bene comune che va perseguito e realizzato a ogni costo. Era un visionario con i piedi per terra: ricorreva al linguaggio dei sogni per farsi intendere da tutti e intanto si inventava il contratto di “apprendizzaggio”, come si diceva allora.

Secondo lei, come si troverebbe con i ragazzi di oggi?

Benissimo, perché nel tempo non sono i ragazzi a essere cambiati, ma il modo in cui la società si rivolge a loro, da una parte criticandoli con malevolenza e dall’altra caricandoli di una responsabilità che non sono in grado di sostenere. Pare quasi che non ci sia alternativa tra lo sgridarli per qualsiasi cosa e il salutarli come salvatori di un mondo che noi, gli adulti, abbiamo contribuito a rovinare.

L’alternativa quale sarebbe?

Un’alleanza tra le generazioni. Dai più giovani viene l’entusiasmo, da chi è più maturo viene l’esperienza. Un piano così sarebbe piaciuto molto a don Bosco. Anzi, adesso che ci penso è proprio un’idea sua.

Lei quando si è accorto di questa eco?

Molto presto, fin da ragazzino. Sono un ex allievo salesiano, sono stato a lungo scout: la mia formazione è questa, nonostante il percorso successivo mi abbia allontanato dalla Chiesa. Ora come ora mi trovo a più agio nella laicità, ma mi piace pensare che, in fondo, anche i santi sociali partono da una dimensione di fede per poi intervenire nella quotidianità con un’apertura assoluta, che non esclude mai nessuno. Le ragioni del loro agire mi interessano meno dell’agire stesso, come ho cercato di dimostrare anche con alcune delle storie che attraversano questo libro. La mia convinzione è che, quando ci si spende per gli altri, ci si muove già in una prospettiva spirituale.

Quali sono, in tutto questo, le particolarità del metodo salesiano?

Don Bosco lo riassumeva in tre parole: amorevolezza, ragione, religione. Il passo iniziale è sempre rappresentato dall’ascolto, dall’accoglienza che permette ai ragazzi di rispecchiarsi in uno sguardo buono. Voler loro bene non basta, occorre che si sentano amati. Questa è la base del rapporto educativo, il presupposto che permette di ragionare su di sé e sugli altri.

E la religione?

È la tensione al trascendente, che ciascuno finisce per interpretare a modo suo, ma che in ogni caso non può essere ignorata, né fraintesa in termini di intolleranza o di mancanza di rispetto. Il minimo comun denominatore è sempre il sentimento di umanità che ci lega gli uni agli altri.

Mi scusi, ma non le viene mai il sospetto che ai tempi di don Bosco fosse tutto un po’ più facile?

Ci troviamo in un frangente difficilissimo, questo è fuori discussione. Molte categorie del passato sono contestate o addirittura rifiutate, la confusione sembra dilagare ovunque. Detto questo, non possiamo rinunciare ai princìpi fondamentali dell’educazione e della convivenza solo perché ci sentiamo confusi. Al contrario, questo è il momento di tornare all’essen- ziale, a quei pochi punti fermi che rimangono irrinunciabili.

Quali sono?

Il valore dell’esempio, il dovere della coerenza, la gentilezza, la solidarietà verso i più deboli. C’erano già all’epoca di don Bosco ed erano i ragazzi dei quartieri poveri, che vivevano in condizioni del tutto simili a quelle che si possono riscontrare nei centri di accoglienza attuali.

Dunque il passato non va mitizzato?

Era già don Bosco a sostenerlo. Nel libro mi soffermo molto sulla “lettera da Roma” che il fondatore scrive nel 1884, quattro anni prima della morte. I salesiani esistevano da un quarto di secolo, ma don Bosco scorgeva già i segni di un possibile isterilimento. Per evitarlo invitava a mettersi in discussione, a fare la propria parte, a non affidarsi esclusivamente su un carisma che dovrebbe sortire una specie di effetto magico. Una straordinaria lezione di concretezza, che si può applicare anche a molti altri contesti.

Dopo tanto tempo, che cosa la colpisce ancora in don Bosco?

Le sue doti di affabulatore e di comunicatore, espresse anche attraverso la semplicità e l’efficacia della scrittura. Ma mi impressiona molto anche la sua capacità di mediare, non per amore del compromesso, ma in vista di un bene comune che va perseguito e realizzato a ogni costo. Era un visionario con i piedi per terra: ricorreva al linguaggio dei sogni per farsi intendere da tutti e intanto si inventava il contratto di “apprendizzaggio”, come si diceva allora.

Secondo lei, come si troverebbe con i ragazzi di oggi?

Benissimo, perché nel tempo non sono i ragazzi a essere cambiati, ma il modo in cui la società si rivolge a loro, da una parte criticandoli con malevolenza e dall’altra caricandoli di una responsabilità che non sono in grado di sostenere. Pare quasi che non ci sia alternativa tra lo sgridarli per qualsiasi cosa e il salutarli come salvatori di un mondo che noi, gli adulti, abbiamo contribuito a rovinare.

L’alternativa quale sarebbe?

Un’alleanza tra le generazioni. Dai più giovani viene l’entusiasmo, da chi è più maturo viene l’esperienza. Un piano così sarebbe piaciuto molto a don Bosco. Anzi, adesso che ci penso è proprio un’idea sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA