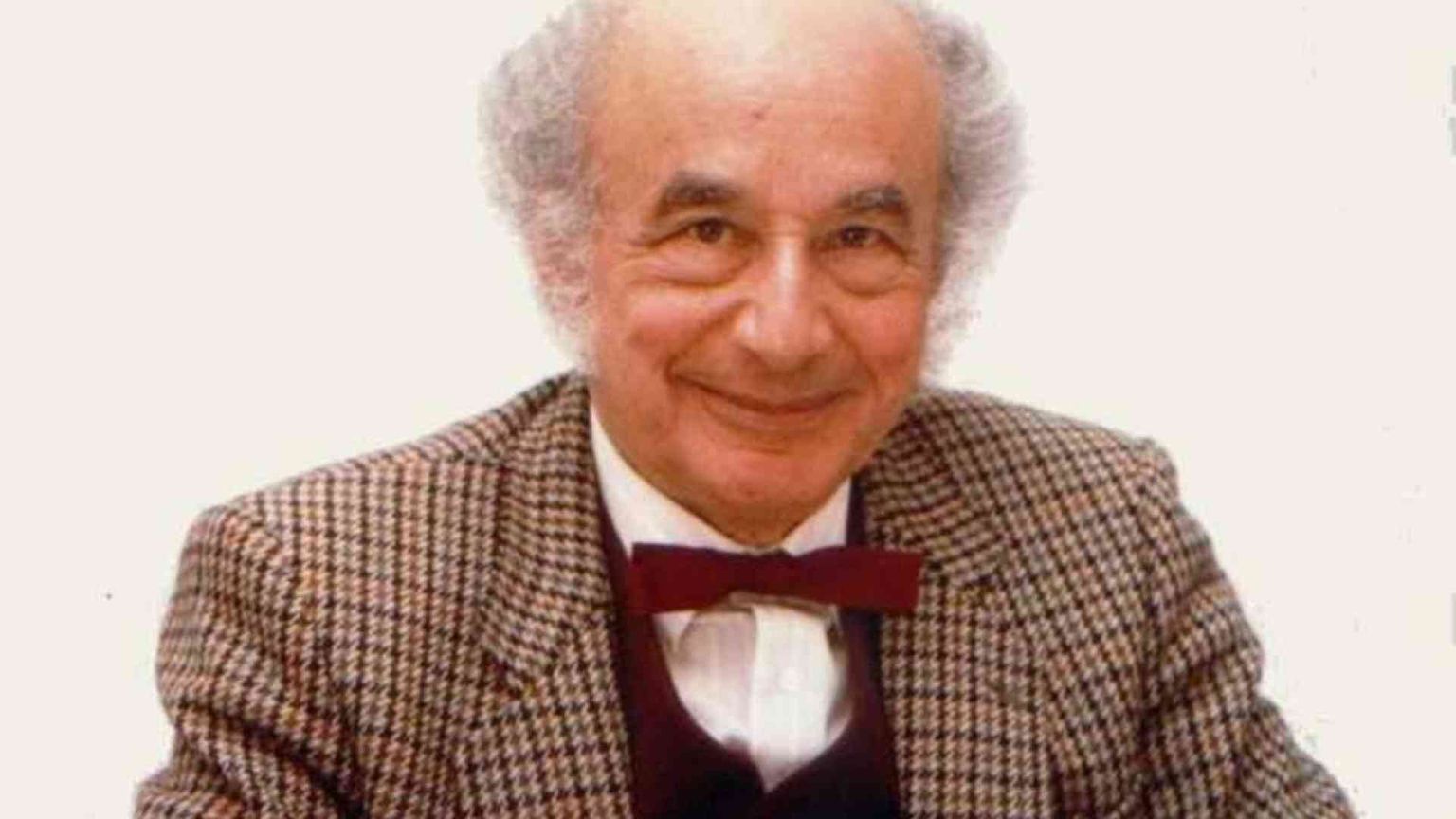

Giorgio Fuà, il mestiere civile dell'economista

Dalla tesi fino all’ultima lezione, mise al centro della ricerca il benessere della popolazione Il maestro di uno studio più umanistico che matematico nella biografia di Roberto Giulianelli

«Il mercato dà una misura di quanto valgono le cose, ma non di quanto vale esso stesso come sistema di misura dei valori delle cose». Così il giovane Giorgio Fuà terminava nel 1946 il suo editoriale ( Bisogna dar retta agli economisti?) del primo numero di “Comunità”. Questo editoriale è una sorta di manifesto della sua visione dell’economia, che svilupperà in tutto il resto della sua vita: «Si può dire benissimo che entro un dato ordinamento ogni individuo, se cerca il proprio interesse, raggiungerà il massimo di benessere cui può aspirare nell’ambito di quell’ordinamento… Ma quale massimo? Quale benessere? ». Il “benessere della popolazione”, oggetto della sua tesi di laurea scritta a Losanna nel 1940, dove il giovane ebreo anconetano si era dovuto rifugiare per fuggire alle leggi razziali, resterà il grande tema della sua ricerca, fino al suo ultimo libro Crescita economica. L’insidia delle cifre (1993), dove leggiamo: «Oggi dobbiamo smettere di privilegiare il tradizionale tema della quantità di merce prodotta e dedicare maggiore attenzione ad altri temi… quali la soddisfazione o insoddisfazione che il lavoro procura a chi lo fa». Ripercorrere, grazie al buon e “utile” saggio di Roberto Giulianelli L’economista utile. Vita di Giorgio Fuà (Il Mulino, pagine 374, euro 25,00), l’esistenza uno dei più importanti economisti italiani del secondo Novecento, significa toccare la carne di alcuni passaggi decisivi della vita dell’Italia e dell’Europa, e non solo di quella economica. Giorgio nasce nel 1919 dal matrimonio tra Riccardo Fuà, medico anconetano di una importante e benestante famiglia ebrea, ed Elena Serge, torinese, ebrea anch’ella. Crescere nell’Italia fascista, iniziare l’università a Pisa con le leggi razziali del 1938, segneranno per sempre la visione del mondo di Giorgio, quella economica e insieme quella etica e politica. Emigrato in quello stesso anno a Losanna, lì studiò economia, statistica e demografia in quella scuola resa celebre due generazioni prima, da un altro grande italiano: Vilfredo Pareto.

Il tema della popolazione ha caratterizzato gli studi italiani di economia da Antonio Ge- novesi ad Achille Loria, perché profondamente legato alla “pubblica felicità”, l’altro nome della tradizione italiana della scienza economica. Sebbene Fuà avesse fin da giovanissimo una chiara e forte vocazione didattica e accademica (fece le sue prime lezioni nel 1941 nella scuola ebraica di via Eupili di Milano), arrivò ad una cattedra universitaria in età matura, solo nel 1966. Prima aveva esercitato il mestiere di economista in varie istituzioni protagoniste dell’Italia e dell’Europa del dopoguerra. Decisiva fu la bocciatura nel concorso per la libera docenza nel 1948. Molto vivace e rivelativa della sua vocazione scientifica e umana è la descrizione che Giorgio, e sua moglie Erika Rosenthal, danno di quella bocciatura da parte della commissione composta da tre importanti professori di economia (Amoroso, Vito e Dominedò): «Mi hanno combattuto sia sviando grottescamente certe mie affermazioni, sia abbeverandomi di ideologia liberista (Amoroso) e cattolica ( Vito)». E sua moglie Erika così commentava: «Giorgio era naturalmente in gran tensione, ma è stato bravissimo». Come lui fu bocciato in quel concorso il suo amico Ernesto Rossi, e qualche anno dopo Paolo Sylos Labini, compagno di bocciatura e di molte battaglie culturali. L’antifascismo e la sua prima formazione avvenuta tra Italia, Ginevra e Losanna lo portarono a maturare una visione critica del liberismo economico, e vicina alla teoria della pianificazione, al socialismo e per qualche anno al comunismo (che verrà meno dopo i fatti d’Ungheria), senza mai essersi iscritto a nessun partito politico («Non son nato con la vocazione del traffico politico»). La sua vocazione era invece un’altra, come lui stesso ci dice raccontando l’incontro, nel 1952 a Losanna, con il giovane economista toscano Giacomo Becattini, che Fuà descrive come «un tipo entusiasta e bravo ». E aggiunge: «Ho piantato il lavoro per una o due ore per dargli spiegazioni e mi dicevo che questo è il mestiere che ci vuole per me». Becattini, l’inventore della teoria dei distretti industriali, ebbe da Fuà l’incarico di cercare libri di economia antica nelle (molte e ricche) librerie antiquarie di Firenze. Molti anni dopo Becattini dirà: «È probabile che, almeno in parte, il mio interesse per la storia del pensiero economico abbia avuto origine da quel rovistare».

Fondamentale fu per Fuà e per l’economia italiana l’incontro con Adriano Olivetti. Così l’economista anconetano descrive l’imprenditore d’Ivrea: «La prima impressione che ebbi era quella di un profeta, di un sognatore, di un uomo che veniva da un altro mondo… Adriano era un miscuglio di grande ardore spirituale ed amplissimi interessi culturali». E conclude: «Lo rispettavo come si rispetta un santo». Parole splendide, che solo un grande uomo può dire di un altro grande uomo. L’incontro tra Giorgio e Adriano fu altamente generativo, e i suoi frutti andarono oltre i dieci anni di lavoro comune. Olivetti colse il talento del giovane anconetano, che incontrò appena rientrato da Losanna nel dicembre del 1941. Gli affida la neonata casa editrice Nuove Edizioni Ivrea (Nei), che dopo la guerra diventerà la rivista “Comunità” e poi le Edizioni di Comunità, uno degli esperimenti intellettuali più importanti del secondo Novecento italiano ed europeo. Olivetti possiede per il giovane Giorgio tutte le caratteristiche di quell’economia che lo attrae – interessante, a questo proposito, è la lettera che gli scrive Piero Sraffa da Cambridge nel 1938, nella quale lo sconsiglia di continuare gli studi di economia: «Mi sembra molto dubbio che gli studi economici siano molto consigliabili nelle circostanze attuali». L’imprenditore umanista di Ivrea “pensa locale e agisce globale”, è profondamente italiano e cosmopolita, concepisce l’impresa come microcosmo culturale e laboratorio teorico interdisciplinare, ancorato nella tradizione ma con lo sguardo rivolto al futuro, saggezza contadina e innovazione tecnologica, e anche le comuni radici ebraiche che in quegli anni Quaranta erano più vive e feconde che mai. Che capiva l’importanza del sapere tradizionale, molto importante anche per Fuà, dove individuava anche il segreto del modello italiano: «Quando io ero bambino più di metà degli scolari venivano da famiglie di mezzadri, coltivatori diretti, artigiani, bottegai, professionisti che avevano diretta esperienza della responsabilità del lavoro autonomo e della gestione delle piccole imprese… Nella situazione odierna questa educazione non viene più dalle famiglie e dovrà essere data dalla scuola». L’esperienza in una grande impresa gli insegnò che nel modello italiano la grande impresa è coessenziale alla piccola impresa, che non c’è conflitto tra multinazionali e distretto industriale, che non è sempre vero che “piccolo è bello”.

Questi dieci anni olivettiani lo segneranno per tutta la vita, e non a caso quando nel 1960, dopo dieci anni di “pausa” tra le Nazioni Unite a Ginevra (1950-1955) e l’Eni di Mattei (1955-1960), deciderà di dedicarsi interamente alla ricerca e alla fondazione dell’università di Economia e commercio di Ancona, chiamerà la sua scuola Istao, Istituto Adriano Olivetti, che era appena scomparso. Anche io ho studiato Economia e commercio ad Ancona tra il 1986 e il 1989, dove ho incontrato il professor Fuà. Sono orgoglioso di aver studiato in quella facoltà che dal 2002 si chiama “Giorgio Fuà”. È l’economista civile che mi piacerebbe essere, sebbene sia un tipo di economista e scienziato sociale in via d’estinzione. Che la sua visione del mestiere d’economista fosse in grave e profonda crisi Fuà ne era ben cosciente. Nel 1988 con alcuni colleghi – tra questi gli amici Becattini e Sylos Labini – scrisse una lettera aperta pubblicata da “La Repubblica:” «La cosa più importante è che la professione dello specialista di metodi analitici per gli economisti non venga identificata con la professione di economista politico. Il pericolo specifico è che l’uso di strumenti analitici raffinati venga scambiato per il segno di riconoscimento del moderno studioso di economia politica». Preoccupazioni che si sono subito rivelate fondatissime e fondamentali, se guardiamo cosa è diventata l’economia (a)politica del XXI secolo. Il posto dell’economista politico o civile, tipico soprattutto della tradizione italiana ed europea, umanista, colto, esperto di tecniche matematiche e statistiche ma anche di diritto, storia, filosofia, ricercatore e docente («Sono un insegnante», disse nelle sua ultima Lezione pubblica per Il Mulino nel 1993), uomo e donna di cultura e non solo tecnico, preoccupato per le dimensioni ed implicazioni etiche delle scelte economiche, è stato preso da un cultore di matematica applicata, che passa gli anni migliori della propria formazione ad apprendere tecniche sofisticatissime e a conoscere perfettamente un brandello di teoria, spesso ignorando tutto il resto e tutta la storia della disciplina che dovrebbe insegnare, sempre meno interessato alla docenza anche perché non premiata dal sistema di incentivi.

Per Fuà, come dirà a fine carriera riprendendo il tema della sua tesi di laurea (non è raro che nei grandi intellettuali la prima e l’ultima parola siano la stessa parola): «Il fine ultimo per cui lavora l’economista politico sta nel perseguimento di un maggior benessere collettivo. L’economista politico non vuole limitarsi a ragionare su concetti astratti e problemi ipotetici, ma dare suggerimenti concreti per il miglior funzionamento dei meccanismi sociali». E quindi aggiunge una nota di metodo, distillato di una intera vita: «Poiché non può essere uno specialista di tutte le discipline, ma deve utilizzarne tante, corre un forte rischio di essere approssimativo e superficiale. Questo è il rischio calcolato cui si espone chiunque fa il generalista, o come si dice spregiativamente, il “tuttologo”. Ma di generalisti il mondo ha bisogno». Parole nelle quali non è difficile scorgere la sua cultura ebraica, quella sapienza biblica che ci ha narrato un uomo imperfetto e che ci ha insegnato che solo l’imperfezione salva, anche in economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA