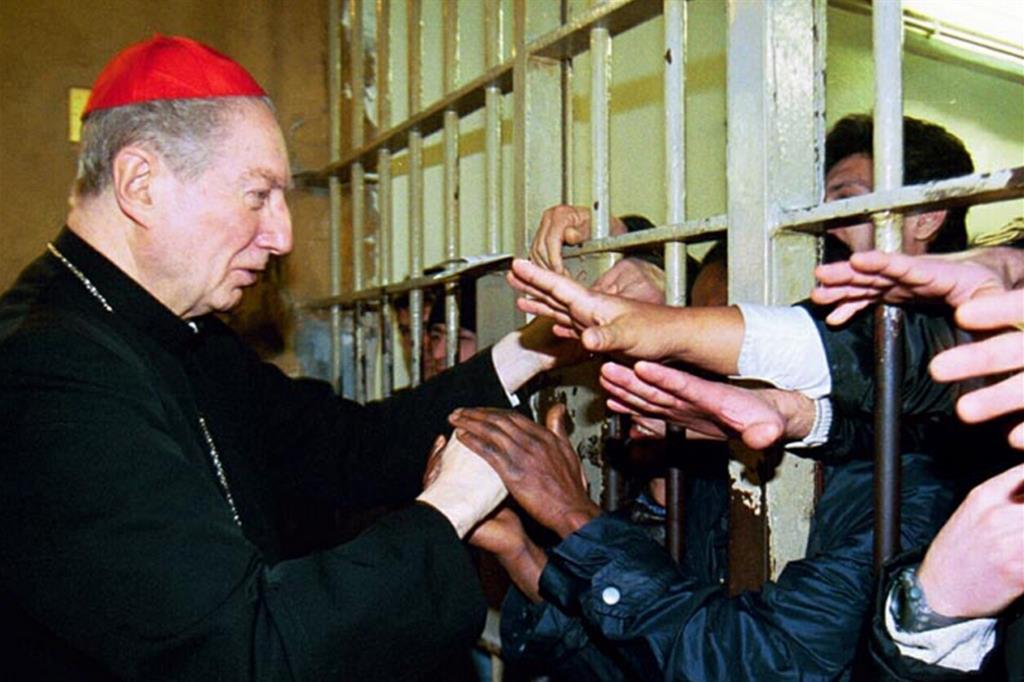

Il cardinale arcivescovo Carlo Maria Martini (1927-2012) durante uno dei suoi frequenti incontri con i detenuti delle carceri milanesi (Gerace/Fotogramma)

Rileggendo il brano evangelico di Giovanni, che racconta la guarigione, da parte di Gesù, di un cieco nato, vogliamo capire che cosa Dio vuol dire a ciascuno di noi.

Possiamo facilmente immaginare che cosa significhi essere cieco. Ci sono persone che si stanno avvicinando alla cecità e soffrono, hanno paura di giungere alla cecità totale; ricordo in proposito, la lettera di uno di voi (forse non si trova più qui) che mi spiegava appunto la sua preoccupazione perché ci vedeva pochissimo e temeva il peggio. Chi è cieco è facilmente preso da sospetti: “Che cosa sta accadendo intorno a me, chi c’è, sto per urtare in un ostacolo, mi farò del male?” Essendo priva di tutte le prospettive, la persona affetta da cecità è come prigioniera nella propria testa.

La pagina del Vangelo ci parla dunque di un cieco, di un cieco che però riacquista la vista; e per capirla in tutta la sua profondità cominciamo con il domandarci chi sono i personaggi del racconto. I personaggi principali sono Gesù e l’uomo cieco fin dalla nascita. Attorno però ci sono degli altri: gli apostoli, che interrogano Gesù; i genitori del cieco; gente che lo conosce e che, come vedremo, ha paura di dichiararsi per lui; alcuni farisei che invece incalzano il cieco nel tentativo di fargli negare la verità e quindi gli sono nemici, avversari.

La scena descritta richiama quanto accade a noi nella vita. In tante circostanze, gioiose o dolorose, dobbiamo fare i conti con qualcuno che incontriamo, mentre ci sono vicini, almeno idealmente, i nostri genitori, gli amici, persone che ci comprendono e anche persone che sono contro di noi, che ci avversano. Il racconto evangelico rappresenta perciò uno dei tanti episodi della nostra vita. [...]

Ora vorrei porre a voi una domanda che ho fatto innanzitutto a me preparandomi sul testo: qual è la parola più importante del brano, quella che può essere collocata al centro di tutto? Lasciando alla vostra riflessione di rispondere personalmente all’interrogativo, vi elenco alcune possibili risposte. La parola centrale potrebbe essere il versetto 7: andò, si lavò, tornò che ci vedeva. Resta però il fatto che, in realtà, il racconto non finisce, ma comincia proprio dalla guarigione del cieco. Allora la parola centrale sarà forse la professione di fede al versetto 38: «Io credo, Signore!».

Abbiamo qui un uomo, fisicamente cieco, che dopo aver riacquistato la vista giunge a vedere con gli occhi della fede e arriva a credere. Non si tratta dunque soltanto della guarigione fisica, ma dell’illuminazione della mente, per cui è cambiata anche la vita morale, spirituale, umana dell’ex cieco; egli è diventato un altro uomo perché, ora che crede, sa dove va, sa di chi fidarsi, sa qual è il suo destino. L’essere diventato vedente non gli aveva recato grandi vantaggi: infatti, mentre da cieco poteva chiedere l’elemosina, da vedente non può più farlo, deve mettersi a lavorare fuori dalla sua comunità e dunque ha perso qualche vantaggio materiale. Invece, l’aver acquistato la fede gli ha aperto la vita, gli ha permesso di trovare un riferimento, di scoprire il significato dell’esistenza e riprendere così coraggio, voglia, gusto di agire, di operare.

D’altra parte, se riteniamo che la parola centrale del brano sia l’affermazione di fede dell’uomo, trascuriamo tutti gli altri personaggi del racconto: i genitori, i vicini, i nemici. Rileggendo attentamente il racconto, ci accorgiamo allora che c’è una parola ancora più decisiva della proclamazione di fede da parte del cieco guarito. È la parola di Gesù del versetto 39, peraltro molto misteriosa: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono [che credono di vedere] diventino ciechi». L’intero episodio raggiunge la drammaticità: nella vita, cioè, nella storia, c’è un duplice cammino. Un cammino che conduce dalla cecità alla fede e un cammino contrario, che conduce dalla pretesa di vedere alla cecità, a negare la verità e quindi a negare il mondo, le realtà, gli affetti, l’esistenza, a chiudersi volontariamente nel buio. È la sorte di coloro che non vogliono vedere e capire.

Vi esorto a rimeditare il racconto secondo queste due linee. Da una parte la linea ascendente: dal buio verso una luce sempre più ampia (la storia del cieco). Da un’altra parte la linea discendente: dalla luce – persone normali, intelligenti, che credevano, come i farisei, di essere chissà che cosa – fino alla cecità, all’indurimento del cuore, fino a negare, per rabbia o per vendetta, l’evidenza, fino alla violenza (cacciano fuori il cieco guarito).

È probabilmente questo il significato più profondo del brano, che non a caso descrive ciò che succede ogni giorno: ogni giorno ci sono persone che passano dal non vedere, da una certa povertà spirituale, umana, magari da uno sbaglio umano, da un errore, a vedere; e ci sono persone che invece passano dalla presunzione di avere tutto, di sapere tutto, alla cecità della violenza.

Riassumendo, la pagina evangelica contiene un duplice messaggio, un duplice insegnamento per noi: c’è per noi il cammino dalla cecità alla luce, che è possibile compiere con la grazia di Gesù; ma c’è pure un cammino dalla luce alla cecità, che potremmo compiere per la nostra negligenza e malvagità. Vogliamo considerare più attentamente il brano di san Giovanni cercando di rispondere alla domanda: per quali tappe passa il cammino dalla cecità alla luce? Ne esprimo alcune, ma sarebbe bello trovarle insieme.

La prima tappa si chiama obbedienza. Gesù prende il cieco, gli mette il fango sugli occhi (una cosa abbastanza strana) e gli dice: va’ a lavarti. L’uomo, che potrebbe protestare (ma chi sei tu? Che cosa credi di essere? Che hai a che fare con me?), ha fiducia e obbedisce. Si parte dunque da un atto di fiducia verso qualcuno che si ritiene capace di fare qualcosa di bene, da un atto di fiducia in una persona buona. Questo atto di fede, di obbedienza, è il punto di partenza.

La seconda tappa si chiama onestà, sincerità. Quando infatti l’uomo sente dire che Gesù non era da Dio, ma era un peccatore, potrebbe rispondere per opportunismo: “Io non so chi sia, non mi interessa, mi basta aver riacquistato la vista”. Potrebbe dire, per menefreghismo o per paura: «Forse è cattivo, non voglio contraddirvi ». In realtà egli fa un atto di grande coraggio e proclama: «Per me è un profeta e voi potete dire quello che volete». È un atto di onestà intellettuale, di sincerità, molto importante.

La terza tappa si chiama vincere la paura del giudizio altrui. Leggiamo al versetto 28 che l’uomo fu insultato e poi gli dissero: «Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. E lo cacciarono fuori». Egli ha dunque il coraggio di sopportare qualche danno, qualche forma di persecuzione per la propria fede. La quarta tappa è la proclamazione vera e profonda della fede: «Io credo, Signore!» Colui che era cieco è giunto alla pienezza della luce passando per quattro momenti: aver fiducia in un altro; essere onesto, coerente; non temere il giudizio negativo della gente, ma agire secondo le proprie convinzioni; infine la fede.

Può essere utile vedere brevemente i diversi momenti del cammino contrario, quello discendente. Nell’episodio evangelico scopriamo una categoria interessante di persone, i vicini: «I vicini, che lo avevano visto quando era mendicante, dicevano: “Ma non è quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?” E alcuni dicevano: “È lui”; altri: ”No, ma gli assomiglia”. Egli però diceva: “Sono io!”». I vicini rappresentano coloro che vedono e però non vogliono avere noie. C’è molta gente che si comporta così: so bene come stanno le cose, ma preferisco starmene fuori. C’è poi la categoria dei parenti, che non fanno davvero una bella figura, perché dicono: «Sì, era cieco, adesso ci vede e lo constatate voi stessi, noi comunque non c’entriamo, non ne abbiamo colpa».

I parenti sono persone che vedono e non vedono, che sono sempre un po’ nella nebbia, non avendo il coraggio di esprimere un’opinione, volendo restare tranquilli. Lasciano quindi correre senza mai coinvolgersi, perché hanno paura delle conseguenze dei loro gesti. Una terza categoria è quella dei nemici, degli avversari che, fin dall’inizio, negano l’evidenza: «Non può essere come dici, perché l’uomo che ti avrebbe guarito è un peccatore; anzi tu devi confermare che abbiamo ragione noi». E poiché non cede, viene cacciato fuori. I nemici sono persone non smosse mai da nessun argomento e che quando non hanno più argomenti passano ai pugni, alla violenza.

È un modo per diventare ciechi, rifiutando i fatti, respingendo la fede a ogni costo. [...] Ho tenuto per la chiusura della nostra riflessione i primi cinque versetti del brano, là dove gli apostoli chiedono a Gesù: «Rabbì, quest’uomo è cieco; chi ha peccato, lui o i suoi parenti?» Si suppone dunque che se uno ha una disgrazia, una ma-lattia significa che ha delle colpe e perciò sono affari suoi, deve vedersela lui; così pure se le colpe le hanno i genitori. Noi oggi diremmo: «È colpa della società!». Ma Gesù risponde: «Non ha importanza sapere chi ha peccato; pur se nessuno avesse peccato, ciò che conta è la guarigione di quest’uomo”».

Spesso noi siamo portati a fare i sociologi, a ritrovare cioè tutte le cause delle cose sbagliate del mondo, per concludere: «Lo sbaglio non è mio, bensì di altri, della società». Potrebbe essere vero, però l’importante è che si compiano le opere di Dio, come dice Gesù, cioè che i malati guariscano, che i ciechi vedano, che gli smarriti credano, che gli scoraggiati riprendano coraggio, che i disperati siano consolati. L’importante, insomma, è che nasca qualche bene. Come io posso far nascere del bene anche da situazioni sbagliate? Quale bene posso seminare in una terra arida qual è quella del nostro mondo? Perché anche nella terra più arida, nel deserto si possono seminare dei fiori. Chiediamo allora al Signore, gli uni per gli altri, che ci aiuti a seminare fiori nella nostra terra.