«Modelli irraggiungibili, così la sofferenza cresce»

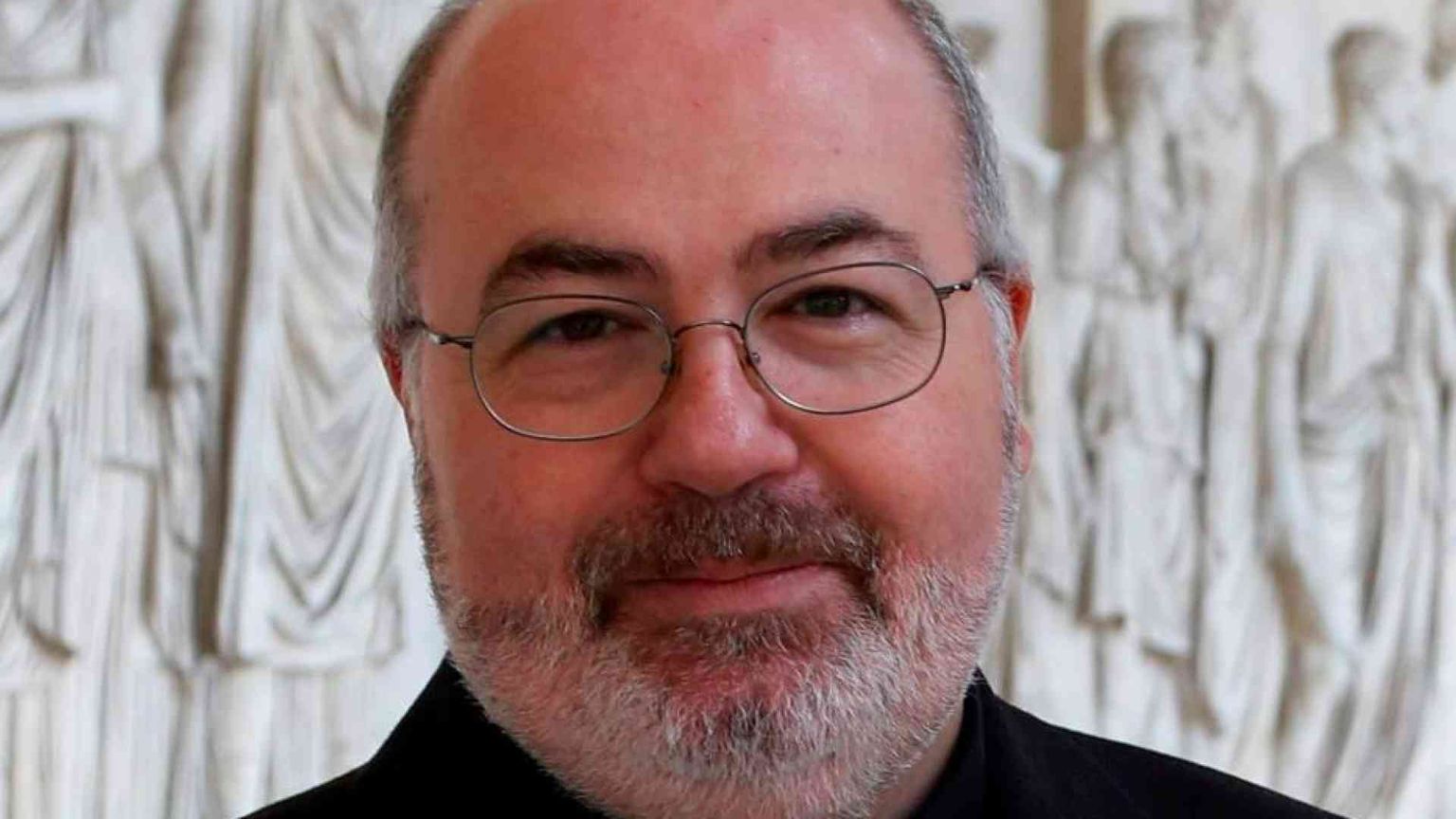

Farsi carico dei più vulnerabili è un dovere della comunità cristiana, e anche di quella civile. Parla il responsabile Cei per la Pastorale della Salute don Massimo Angelelli

Gira e rigira, sempre a lui torniamo: il Samaritano, con la sua lezione sulla “cura” umana ancora in grado di cambiare la storia. Un tema particolarmente caro a don Massimo Angelelli, appena confermato alla guida per altri cinque anni dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute. Con lui riflettiamo di cura (e molto altro), raccogliendo le riflessioni di papa Francesco nel messaggio per la 31esima Giornata mondiale del malato (che si è celebrata l'11 febbraio).

Che passo ci propone il Papa con la Giornata edizione 2023?

Nel suo messaggio ha scelto come titolo «”Abbi cura di lui”. La compassione come esercizio sinodale di guarigione», chiaramente un rinvio al passo del Vangelo di Luca del Buon Samaritano nel quale, dopo essersi fermato ad ascoltare e curare la vittima dell’agguato, si è fatto carico anche di accompagnarlo in una locanda perché fosse curato. E il titolo è la raccomandazione che fa all’albergatore. È un invito esplicito a tutta la comunità umana, credenti e non, a compiere gli stessi gesti del Samaritano, cioè prendersi cura delle persone vulnerabili ovunque si trovino. Francesco tocca molti punti, come il ruolo delle strutture sanitarie che sono chiamate a garantire «l’accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute».

Si conclude il trentennale della Giornata: cosa ci ha insegnato questo appuntamento?

Per il nostro Ufficio alla programmazione ordinaria si sono aggiunti 17 programmi sperimentali, tutto realizzato ai bordi dell'esperienza della pandemia, nel suo tratto finale. Quello che era un appuntamento tradizionale dedicato ai malati ora è diventato un evento per tutta la comunità umana e cristiana. La pandemia ci ha insegnato che il tema della salute, prima pensato come dimensione individuale, ha invece una valenza sociale e comunitaria. Abbiamo imparato che la salute è un bene di tutti e va difesa e curata insieme, come una responsabilità collettiva.

Il Papa rilancia l’obiettivo della “comunità sanante”, che si fa carico dei malati. Come ci si arriva?

Dal Vangelo traiamo la richiesta esplicita di Gesù di diventare una comunità sanante e curante, cioè che si fa carico degli altri. Non è una dimensione aggiuntiva, da inserire nel nostro vissuto di fede, ma costitutiva, il recupero della richiesta iniziale di Gesù di farsi suoi imitatori. E cosa ha fatto Gesù? Ha annunciato il vangelo e si è preso cura di malati e sofferenti. Questo nostro atteggiamento nasce anche da quello stesso comandamento dell’amore che troviamo nel Vangelo di Giovanni (15, 17), che è anche uno dei due comandamenti fondamentali che ci ha lasciato (Mt 22, 37-40). Se non facciamo questo manchiamo del 50 per cento il nostro vissuto come cristiani.

Stanno emergendo tante “fragilità” che non sempre prendono la forma di “malattie”, ma la nostra società sembra averne paura finendo per “scartarle”. Come si affrontano?

Credo vadano rimessi in discussione i modelli che ci siamo dati. La nostra società ha creato modelli di vita praticamente irrealizzabili: tutti sani, ricchi, felici. Lo conferma il fatto che la maggior parte di chi vive una condizione agiata è sempre più insoddisfatto, così va in cerca di nuove sfide. In questo contrasto manca la presa di coscienza della nostra base antropologica, che è costitutivamente fragile. Continuiamo a presentare modelli sempre vincenti quando la nostra esperienza di vita ci dice che certe fragilità appartengono alla dimensione naturale delle persone. Se noi non li acquisiamo come dato antropologico continueremo a pensare che tutti quelli che non corrispondono al modello debbano essere scartati, perché difettosi, mancanti. Il modello che ci viene proposto è anche sbagliato: l'uomo non è sempre vincente, vive anche di insuccessi, fatiche, difetti, ferite. S e non lo acquisiamo come dato di fondo rischiamo di immaginare che siamo noi sbagliati, e invece lo è il modello.

Cosa fare con i casi di sofferenza estrema che inducono anche a chiedere la morte?

Quando si parla di grave sofferenza, di terminalità, di condizioni di vita insopportabili, bisogna essere molto rispettosi, perché nessuno di noi è nelle condizioni di quella persona. Mi sono convinto che la risposta non sia fondamentalmente medica o scientifica, terapeutica o farmacologica, ma relazionale. Il dolore può essere trattato con la farmacologia, ma gli stati di sofferenza, in quanto condizioni psicologiche e spirituali, si possono trattare con la relazione. In base al proprio vissuto, alle scelte valoriali fatte, agli scenari affrontati, si può decidere di affrontare in una maniera o nell'altra la fase finale della propria vita, ma appare chiaro che se intorno a me non ho relazioni che mi sostengono, e una comunità che mi accompagna, la solitudine prende il sopravvento, e così le alternative si riducono. Se poi non riesco ad avere accesso nemmeno ai percorsi di cure palliative, poiché non sono presenti né sempre né dovunque, allora diventa tutto difficilmente sopportabile.

Vita nascente e maternità oggi che domanda pongono alla nostra società?

La risposta è nel senso che noi diamo alla vita. Se la concepiamo come un dono ricevuto da condividere, allora acquisiscono un senso pieno la difesa della vita nascente, la protezione e il sostegno alla maternità. La nostra vita ha senso nella misura in cui è donata, è condivisa, e quindi creare vita significa creare una società sana e accogliente per la vita. Se invece la concepiamo come un possesso, in cui io sono titolare e unico proprietario della vita che ho ricevuto ma che ho deciso di gestire come voglio, a quel punto la mia vita stessa diventa la ricerca di una soddisfazione e un godimento continui: io vengo prima di qualunque altra esigenza, anche della vita stessa. Cito un’opera d’arte presente all’Istituto Serafico di Assisi, realizzata da un ospite: «Non c’è mica solo la felicità nella vita, c’è la vita».

Dai sensori della pastorale della salute negli ospedali e sui territori le sembra che la sanità italiana abbia appreso qualcosa dalla pandemia?

Sicuramente è stata una prova molto importante, uno “stress test” del Servizio sanitario nazionale. In gran parte l’abbiamo superato, ma in alcuni scenari siamo risultati mancanti. Ora abbiamo la grande opportunità di rivedere i nostri modelli di cura, ma non mi sembra che si sia preso coscienza fino in fondo che il sistema ha retto solo parzialmente. Le riforme o i progetti di riforma che circolano sono solo aggiustamenti di un sistema, anche laddove invece si chiede che venga ripensato per intero.

Lei è appena stato confermato alla guida dell’Ufficio Cei. Qual è il suo programma di lavoro?

Francamente non ho un programma di lavoro definito, perché questa riconferma non era scontata, e quindi non ho predisposto un programma per il secondo quinquennio. Il 20 e 21 febbraio ci ritroveremo a Roma con tutti i direttori della pastorale della salute provenienti dalle diocesi italiane. Raccoglieremo, con un approccio realmente sinodale, tutte le proposte e le istanze, e poi predisporremo il programma pastorale dei prossimi cinque anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA