Francia: Nero il modello, ma cattiva è la coscienza

Il Museo d’Orsay indaga l’uso di uomini e donne di colore nella ritrattistica moderna. Oltre i giri di parole si cerca ancora di evitare col politicamente corretto l’esame critico del colonialismo

«Da Géricault a Matisse». Ciò che ormai è diventato un richiamo per le allodole turistiche, mettere come parentesi e gruppo di richiamo nomi altisonanti per vendere mostre di mero consumo, in questo caso risulta legittimo e doveroso. I due grandissimi artisti francesi delimitano la parentesi lunga (ma avrebbe potuto esserlo anche di più), di una storia che, secondo il titolo della mostra aperta da poco al Museo d’Orsay, riguarda Le modèle noir. Mostra costruita come ponte transatlantico, fra Parigi e New York. Ma ecco che già durante gli anni Venti negli Stati Uniti, soprattutto del Nord, si era manifestata una “Harlem Renaissance” ovvero un insieme di artisti, scrittori, musicisti, attori cui si affiancarono intellettuali e filosofi, con la ferma volontà di prendere il toro per le corna e dimostrare che esisteva una cultura afroamericana. E vi si unirono artisti e intellettuali di lingua francese che venivano dai possedimenti caraibici (anche britannici). Insomma, le culture d’oltremare. Forse questa rinascita cominciò già verso la fine degli anni Dieci e durò per gran parte dei Trenta, certo è che il fenomeno prese piede per l’opera di divulgazione dello scrittore e mecenate americano, Alain LeRoy Locke, che nel 1925 diede alle stampe The New Negro.

Un termine, negro (nigga e nigger), che ha assunto connotazioni razziali, ma che viene usato da alcuni gruppi etnici come un vocabolo dell’African American Vernacular English. Oggi la parola non è più tollerata perché non politicamente corretta, sebbene impiegata a dovere ricordi la dignità antica di uomini discriminati per il colore della pelle e per il pregiudizio culturale (che anche Baudelaire coltivava considerandoli “primitivi”). Non stupisce, dunque, che l’edizione americana di questa mostra, s’intitolasse The Black Model from Manet and Matisse to today. La questione “nera” in America è ancora aperta, il razzismo si nutre di periodici atti di violenza, e anche dalla parte offesa ormai esiste un controrazzismo verso i bianchi. È giusto dunque che l’edizione americana si sia spinta “fino a oggi”, mentre quella francese si fermi a Matisse (anche se Macron, nel Nordafrica e in Medio Oriente, ha rispolverato logiche da neocolonialismo, e aspira a creare avamposti, anche culturali, in quelle aree. Aveva cominciato, peraltro, già Sarkozy dieci anni fa).

Il fatto è che la parola “negro” è libera da sospetti finché viene pronunciata da chi ne è nel colore della pelle e nella cultura un rappresentante. Ricordo di aver ascoltato durante un incontro al Festival di Mantova parecchi anni fa la protesta di un grande scrittore della Martinica, Édouard Glissant (morto nel 2011), sostenitore della “creolizzazione” del mondo: «Si arriva a dire che il colonialismo ha fatto anche bene, ma se si dice questo è perché si avverte di dover fare i conti con questa storia. Certo, vi sono state anche cose positive, ma questo lasciate che a dirlo sia io che sono stato anche un colonizzato, se lo dicono i colonizzatori è come se si alzasse un nuovo muro».

È su questa idea postcoloniale che oggi stanno offrendo i migliori spunti di riflessione pensatori giovani e di origine africana come Achille Mbembe e Felwine Sarr (al quale sempre Macron ha affidato uno studio della situazione dei beni depredati dai francesi alle colonie africane in vista di una restituzione parziale); e questo pensiero postcoloniale, nato decenni fa dalla filosofia di due pensatori americani ma di origine indiana Gayatri Chakravorty Spivak ( Critica della ragione postcoloniale) e Arjun Appadurai ( Modernità in polvere), non può non porre l’Occidente davanti alle proprie responsabilità, ma anzitutto intende valorizzare le forze generatrici interne alle culture dei Paesi colonizzati dagli europei. A monte di questi pensatori, si collocava già il francescano Placide Tempels, missionario nel Congo belga, quando cercò (riuscendoci) di dimostrare che il discorso sul primitivo con cui venivano connotati questi popoli dell’Africa era del tutto infondato, anche i bantu avevano una cultura e un pensiero concettuale, solo che non passava dalla riduzione astratta occidentale ma si articolava su immagini e miti. Dalle sue ricerche nacque il saggio Filosofia bantu, che resta – scritto nel 1952 – una pietra miliare per ritrovare ciò che il colonialismo cercò di cancellare.

Per questo suona un po’ bizzarro – o capzioso – che i due presidenti del d’Orsay e del Museo sulla Tratta degli schiavi caraibici in Guadalupa, rispettivamente Laurence Des Cars e Jacques Martial, scrivano nel catalogo di voler dissipare ogni ambiguità: «Non si tratta di una esposizione sulla rappresentazione dei Neri intesa come gruppo sociale» (!?)... «È al “modello” che noi siamo interessati, modello il cui doppio senso – soggetto osservato, rappresentato dall’artista, così come portatore di valori…» (!?) I critici francesi quando vogliono sanno essere – parafrasando Duchamp che lo riferiva al pittore – «stupido come un critico». Ma i due presidenti insistono, e subito dopo aggiungono che «modello nero» per estensione significa donne e uomini di colore, «i grandi dimenticati dal racconto delle avanguardie », individui sconosciuti in gran parte, «ai quali abbiamo cercato di ridare un nome, una storia». Così troviamo dipinti di “anonimi” (pittore e modelli!) come il commovente Studio da un modello femminile a mezzo busto di scuola francese ottocentesca. Ma perché chiamarlo modello femminile e non modella o donna? Si apre anche qui in una questione di genere? Con lo sguardo disilluso e le braccia incrociate sul seno quella donna comunica una sublime castità che la rende il manifesto stesso di questa mostra (che invece ha per immagine guida lo Studio del modello Joseph di Théodore Chassériau, sullo sfondo azzurro del cielo, angelo che cade o demone che richiama lontanamente Signorelli).

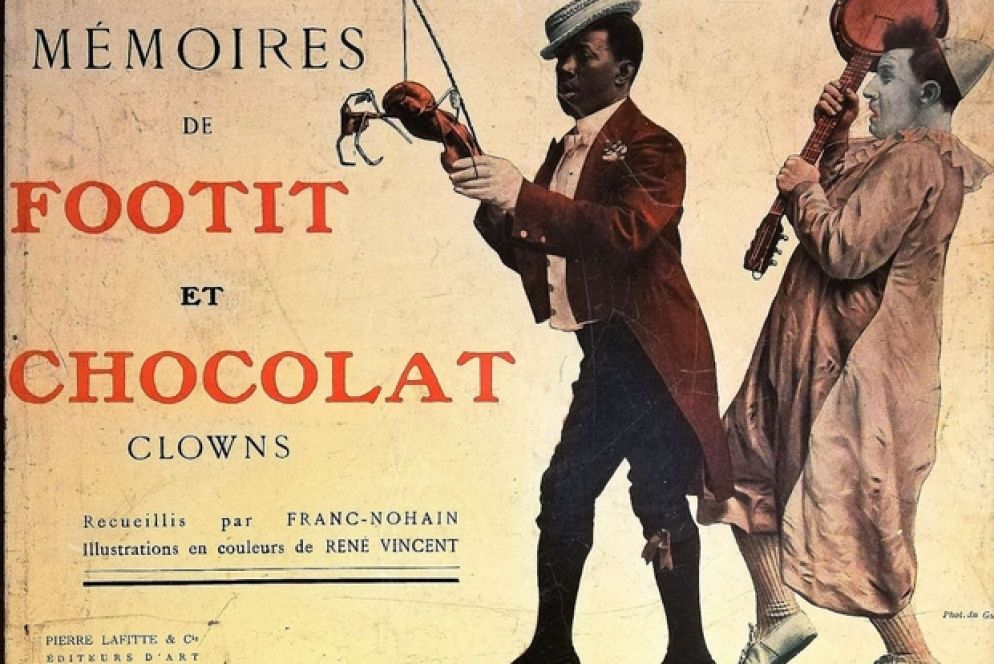

Si continua con affermazioni come: «Mettere in luce un grande “non detto” della storia dell’arte, che rivela questa disciplina come specchio della storia delle idee, delle sensibi-lità, delle rappresentazioni». Il fatto è che questa esposizione avrebbe dato meglio il senso di una verità postcoloniale se si fosse intitolata: “Da Géricault a Chocolat”. Il primo, grande e sofferto autore del quadro La zattera della Medusa che ancora oggi espone la Francia al giudizio sul suo culto della grandezza (puntualmente tradito quando i notabili sacrificano gli ultimi in barba ai tre grandi principi); il secondo, straordinario clown che fece a lungo coppia sulle scene con Footit e usò la propria negritudine come un vessillo di dignità: era infatti il clown col naso rosso, l’Auguste, mentre Footit era il “bianco” che puntualmente infieriva sullo “sciocco” per far ridere il pubblico. Ma l’Augusto, si sa, è il clown che più eleva la grandezza dell’umano nelle vesti del perfetto idiota.

Géricault è presente con alcuni ritratti – uno del suo modello-assistente, Joseph, col quale forse ebbe anche una relazione sentimentale – ; ma il quadro che nella mostra manca, esposto al Louvre, è appunto la Zattera della Medusa, che al vertice della piramide umana dei sopravvissuti pone un uomo di colore. Si può immaginare l’effetto dirompente che ebbe sull’opinione pubblica francese: la storia racconta della nave Medusa naufragata vicino alle coste del Senegal. Si costruì una grande zattera coi legni della nave, i notabili e il governatore che doveva prendere possesso della colonia salirono sulle grandi scialuppe, mentre il battaglione africano, quasi 150 uomini, spesso galeotti o poco di buono arruolatisi per sfuggire alle carceri, vennero abbandonati alla mercé delle onde, morirono quasi tutti e dopo qualche giorno si uccisero l’uno con l’altro, cotti dal sole e dal sale, senza acqua e cibo, e spinti a nutrirsi con la carne dei morti.

Géricault parla chiaro, e la Francia, sia pure per dovere storico, ne conserva l’opera, ma non lo ama come invece ama David, Ingres, Manet – si pensi all’impertinenza di una Olympia prostituta un po’ femmina e un po’ maschio anorresico, che la serva negra guarda come se dicesse: “Questa è una tosta, ragazzi, attenti che vi sistema” –, Degas, Monet e gli altri. Troppo pesante, ancora oggi, in tempi di esodi e naufragi, l’atto d’accusa che viene da quel sipario della fine del mondo, la Finis Europae.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi