La morte di Peter Arnett, che raccontò le contraddizioni della guerra

Premio Pulitzer per le sue corrispondenze dal Vietnam, era celebre anche per le sue dirette sulla Cnn durante la guerra del Golfo. Sapeva unire cronaca e analisi, testimoniando la necessità di essere sui fatti

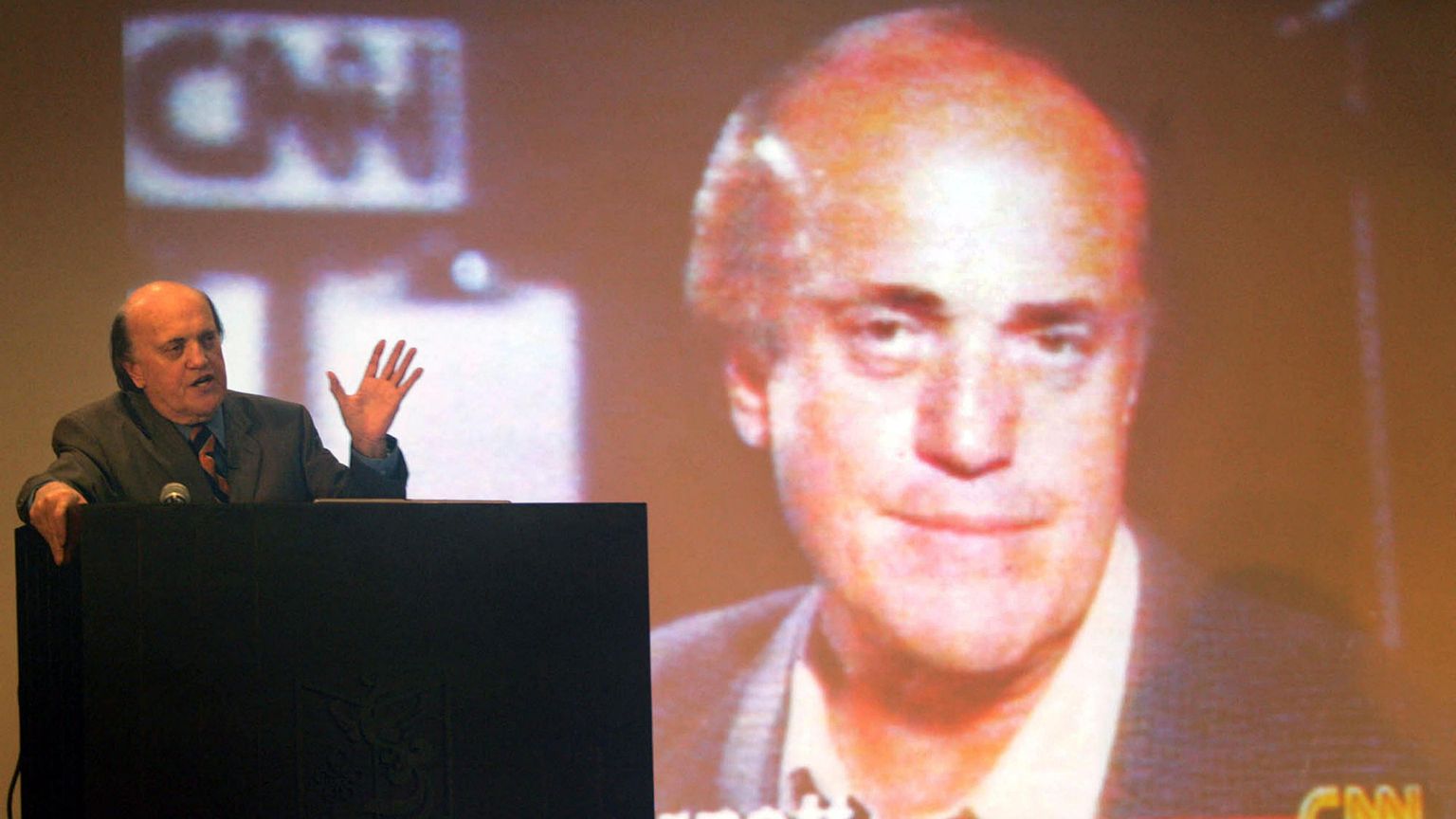

In tempi in cui ci si interroga insistentemente sul valore della stampa, delle notizie e del rapporto dell’informazione con il potere, la morte di Peter Arnett – tra i più celebri e al tempo stesso controversi corrispondenti di guerra degli ultimi decenni – ci riporta a un'era in cui il racconto dal fronte non poteva prescindere dallo sguardo del giornalista, dal suo essere lì in mezzo alle cose mentre la storia, semplicemente, accadeva. Premio Pulitzer per le sue corrispondenze dal Vietnam, icona delle dirette da Baghdad durante la prima guerra del Golfo, il neozelandese Arnett – scomparso all’età di 91 anni a Newport Beach, in California – ha attraversato con i suoi scritti e le sue parole oltre quattro decenni di conflitti, con uno stile diretto, spesso discusso, che ha lasciato un segno profondo nel modo di fare informazione. Capace di comprendere l'essenza stessa della guerra, nella bombardata Ben Tre, un tempo una delle città più belle del Vietnam, citò così un maggiore americano nel 1968: "E’ stato necessario distruggere la città per salvarla", drammatico epigramma sulla “necessità” di schiacciare un nemico a prescindere dalle vittime civili, simbolo tragico delle contraddizioni della guerra stessa. “I cieli sopra Baghdad si sono illuminati”, è invece l’iconica frase con cui, il 16 gennaio del ’91, Arnett iniziò la storica diretta per la Cnn diventata simbolo dell’inizio del conflitto contro il regime di Saddam Hussein, un passo che, mediaticamente parlando, segnò l’avvento delle all news e di un nuovo modo di fare informazione.

A partire dal suo modo di stare sul campo, quasi fisico, nasceva la cifra di Arnett. Prima ancora che volto televisivo, fu un cronista d’agenzia, disposto a tutto pur di battere una notizia. Il suo battesimo del fuoco avvenne nel 1960, in Laos, con un colpo di Stato raccontato nuotando nel Mekong per sfuggire ai carri armati e trovare una linea libera. Storia, passaporto e dollari tra i denti, come in un romanzo d’avventura. Non per eroismo, spiegò, ma per urgenza. Far uscire la notizia, subito. Quella urgenza non lo avrebbe più abbandonato. In Vietnam, dove lavorò per oltre un decennio per l’Associated Press, Arnett trovò il proprio orizzonte morale e professionale. Raccontò la guerra dal basso, sfidando la retorica ufficiale di Washington, registrando sconfitte e rovesciamenti mentre l’amministrazione parlava di progressi e di una vittoria imminente. Fu per questo osteggiato, accusato di disfattismo, persino di tradimento. Lyndon Johnson e il generale Westmoreland tentarono di farlo rimuovere. Invano. A difenderlo furono colleghi come David Halberstam e Neil Sheehan del New York Times, convinti che l’unico schieramento di Arnett fosse quello dei fatti.

Non aveva nulla del reporter romantico. Un corpo esile, un elmetto sempre troppo grande, l’aria di uno spaventapasseri spaesato. Eppure sapeva cogliere tutto della guerra, meglio di molti altri. Nei villaggi rasi al suolo, nei racconti dei civili, nelle scelte tattiche che sacrificavano le persone agli obiettivi militari. Il Pulitzer del 1966 premiò proprio questo sguardo, capace di unire cronaca e analisi senza compiacimenti. Quando Saigon cadde, nel 1975, Arnett rimase. Raccontò il panico, gli elicotteri che decollavano dal tetto dell’ambasciata americana, la fine di un’epoca. Continuò a scrivere anche dopo la vittoria del Vietnam del Nord, mentre quasi tutti se ne andavano. Era già chiaro che per lui il giornalismo non coincideva con il comfort, né con l’allineamento. L’approdo alla Cnn, nel 1981, segnò il passaggio a una nuova fase. Da El Salvador al Libano, dall’Afghanistan all’Angola, Arnett fu testimone di un mondo in fiamme. Ma fu Baghdad, nel gennaio 1991, a consegnarlo alla storia globale dei media. Rimasto solo all’hotel Al Rashid, mentre le bombe cadevano e le sirene urlavano, diventò per giorni la voce del mondo occidentale. Collegamenti telefonici, immagini assenti, parole che bastavano. Un ritorno, inatteso, alla potenza nuda del racconto. Quella stessa radicalità gli costò cara. Accettare la censura per restare sul posto, dare spazio alla sofferenza dei civili iracheni, intervistare Saddam Hussein. Per molti, troppo. Le accuse di essere un megafono del nemico lo accompagnarono a lungo. Arnett replicò sempre allo stesso modo. Raccontare ciò che vedeva, null’altro. Anche l’intervista a Osama Bin Laden, nel 1997, fu letta così: dare forma a una minaccia prima che diventasse realtà.

Negli ultimi anni, però, la linea si fece più sottile. Il caso Operation Tailwind, rivelatosi infondato, e soprattutto l’intervista alla televisione di Stato irachena nel 2003, in cui parlò del fallimento del piano militare americano, segnarono una caduta brusca. Licenziato, isolato, Arnett pagò il prezzo di aver oltrepassato quel confine fragile tra testimonianza e partecipazione. Resta, oggi, una figura complessa e scomoda. Non un modello impeccabile, ma il simbolo di un giornalismo che non mollava sull’essere presente, sullo sporcarsi le mani, sul guardare, senza sconti, il potere negli occhi. In un’epoca di guerre raccontate a distanza – spesso per i divieti imposti dalle élite politico-militari - e di narrazioni filtrate, l’eredità di Arnett ci interroga e rimanda alla necessità di esserci. Perché la storia accade, e non aspetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA