Addio a Michel Ciry, pittore ai piedi della Croce

L'artista francese è morto il 26 dicembre a 99 anni. Nei ritratti ha scrutato il volto dell'uomo che cerca Dio. Incisore, pittore e illustratore, musicista e scrittore: lascia un "Diario"

Gilbert Cesbron aveva scritto che le figure di Michel Ciry «pregano in silenzio, vi guardano senza vedervi, come chi è preso da una visione, oppure vi guardano come si guarda un intruso. Davanti a una tela di Ciry noi siamo di troppo e, se osiamo parlare, bisogna farlo a voce bassa ». Insomma, uno mica tanto facile, se l’uomo rispecchia il pittore che c’è in lui. Quasi al traguardo dei cent’anni Ciry ci ha lasciato il 26 dicembre. Era nato a La Baule, in Bretagna, il 31 agosto 1919.

Ciry era molte cose: incisore precoce (a 16 anni la prima lastra, a 21 la mostra al Petit Palais di Parigi); poi pittore, disegnatore, acquarellista che a tratti mi ricordava la cristallina leggerezza di un Liotard (ma senza quel gusto frivolo per il dettaglio ornamenta-le, tipicamente settecentesco, anzi con una decantazione lenta, un’ascesi, dove il colore diventa luce); quindi prolifico scrittore di un Journal cominciato nel 1942 e condotto ininterrottamente fino al 2011 in trentasei volumi, e autore di composizioni musicali, varie e apprezzate sinfonie, campo che abbandonò dopo il 1958 quando la pittura prese il sopravvento. Nello sterminato Journal trovano spazio la vita ordinaria, gli incontri quotidiani, le riflessioni interiori e religiose, ma anche le sue opinioni letterarie (ha illustrato numerose edizioni d’arte per Poe, Jammes, Montherlant, il romanzo cortese, Teresa d’Avila, Green, Mauriac, Toesca, Verne); aveva idee chiare anche sull’Italia (cita persino Pasolini e Moravia con giudizi taglienti e precisi). Fino ai primi anni Sessanta Ciry aveva vissuto, non senza cedere alle seduzioni della mondanità, a Parigi, poi aveva deciso la fuga mundi in un paesino della costa normanna, Varangeville sur Mer («un villaggio di mille anime »), dove si trova anche il museo che oggi ne custodisce la multiforme opera e dove è morto.

Nel 1988 Paola Viotto aveva allestito al Meeting di Rimini una mostra di trenta acqueforti di Ciry, era una delle prime volte che lo si vedeva in Italia. Se uno ha la pazienza di risalire ai primi anni in cui Ciry incideva, scoprirà un artista che oltre alla grande abilità tecnica è mosso da un rapporto con le cose in bilico fra sogno e verità. Può raffigurare un banale letto disfatto e qualche oggetto attorno: segni della vita di chi vi ha dormito; può trattarsi di un paesaggio, l’aria gelida della Normandia allora diventa un bulino raffinato e nitido, dove gli alberi, gli uccelli, la vegetazione sono presenze esili ma con un’anima resistente; può essere anche la scena, conturbante senza ipocrisia e prurigine (due facce della stessa medaglia) ispirata da un romanzo ottocentesco.

Se gradualmente si procede negli anni, Ciry cambia linguaggio o registro, e restringe il campo delle sue meditazioni ai temi sacri, a miti come quello di Arlecchino con una chiara attinenza esistenziale e religiosa. Perché dalla metà degli anni Cinquanta il suo segno tende a farsi, nell’incisione, “maniera nera”, di timbro vagamente giansenista (se è lecito così dire, dal momento che quello stesso giansenismo lo si potrebbe ritrovare in Rouault, dove la malinconia traduce una sorta d’allegria di naufraghi?). Ciry nel diario scrive: «Credo che mi sia toccato in sorte di tradurre l’angoscia, la pena, la diversità dei tormenti da cui l’uomo può essere assalito. Non coltivo il dolore, ma esso s’impone a me con tanta forza che nella mia opera non resta posto per altro». È l’“amore grave” che ritrova e lo rende vicino a Bernanos, che gli ha ispirato la figura dell’uomo con la testa tra le mani: «È l’immagine del curato del romanzo, attraverso il quale cerco di cristianizzare l’espressione del dubbio ». Da uomo serio e credente inquieto Ciry sapeva qual è il punto: «Il mio principale problema è l’accettazione, unica chiave che permette di aprire le belle prospettive della serenità... ». Parole essenziali e scarne come il segno delle sue incisioni.

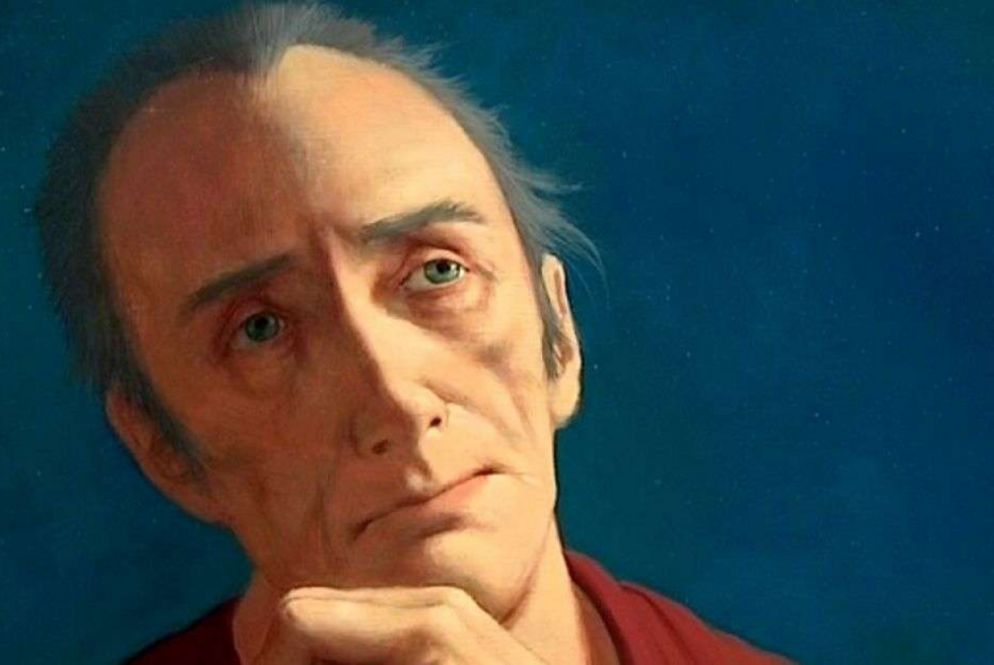

Alto di statura, uno sguardo quasi trasparente, gentile senza affettazioni, l’impeccabile giacca e il papillon, così spesso appare in fotografia. Uomo di un altro mondo e un altro tempo. È il mare della Normandia che lo rende così calmo e lontano, ma affabile. Per lui l’arte non era distrazione o divertimento (anche se...), ma «ci è stata data per ricordare». Da cristiano: «È ritrovare Cristo nelle opere». E sul ben noto paradosso di come si possa conciliare ciò che è la bellezza con ciò che è il dolore, aveva chiaro che la Madonna – raffigurata spesso ai piedi della croce, mentre abbraccia il legno su cui il figlio muore – è il simbolo dell’umano: «Madre delle madri, soffre, accetta; divina ma anche molto umana». Accettare la sofferenza perché si sa a che cosa servirà, è il segreto della Madre. Ma c’è anche la figura della maschera che affronta il mistero del mondo: Arlecchino. «È l’elemento profano della mia opera, figura melanconica. Nel volto porta un’espressione grave. Esprime il dramma della condizione umana. Ha negli occhi la solitudine». Come il curato di campagna, l’uomo di Ciry, il cristiano di Ciry, «non è un superuomo, non è un santo, perché nel dolore ha fede in Dio».

E la disperazione? Si potrebbe evocare Bacon ma Ciry non lascia spazio a questa possibilità: «È grande ma non potrei stargli accanto. Non posso approvare la descrizione del mondo che ci dà». Il critico Jean Starobinsky ci ha ricordato molti anni fa che nell’arte lo «spavento deve mantenersi puro, distinto da disgusto e repulsione». Saggezza degli antichi: non si deve guardare l’orrore, perché fa male all’anima. Quindi ancora su Bacon: «Riconosco la sua forza, e se vogliamo la bellezza dei suoi dipinti, ma sono carichi di orrore »: come se mancasse nella sua pittura la misericordia, la compassione, la speranza infine. Quella che il Padre offre al “figliol prodigo”, che Ciry ha spesso dipinto e inciso e dove il punto focale è nelle mani: «La mano è per me come un secondo ritratto. Ha la stessa importanza, a volte anche di più. E infatti ho rappresentato la Crocifissione solo attraverso la mano, perché tutto il resto sarebbe stato inutile».

La sua opera artistica popolata di «vedove senza lacrime e preti senza fede» che hanno toccato il fondo, è come una strana processione verso Emmaus (tema di alcuni suoi dipinti). E lui? C’è anche lui fra questi? La risposta viene ancora da Cesbron: «Ciry ha scelto una volta per tutte, ma i suoi personaggi non lo sanno ancora. Un giorno la settimana santa di Michel Ciry sarà compiuta. Dopo questa passione taciturna, dopo questa lunga commiserazione, la gioia della Pasqua e la certezza illumineranno le sue tele. Esse saranno per noi di una bellezza insostenibile ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi