Basaglia, 40 anni fa da Trieste la rivoluzione che il mondo ci invidia

di Lucia Bellaspiga

Il 13 maggio 1978 fu varata la storica legge che "liberò i matti", fino ad allora sepolti vivi e sottoposti a trattamenti estremi: oggi la città giuliana è un laboratorio studiato da tut

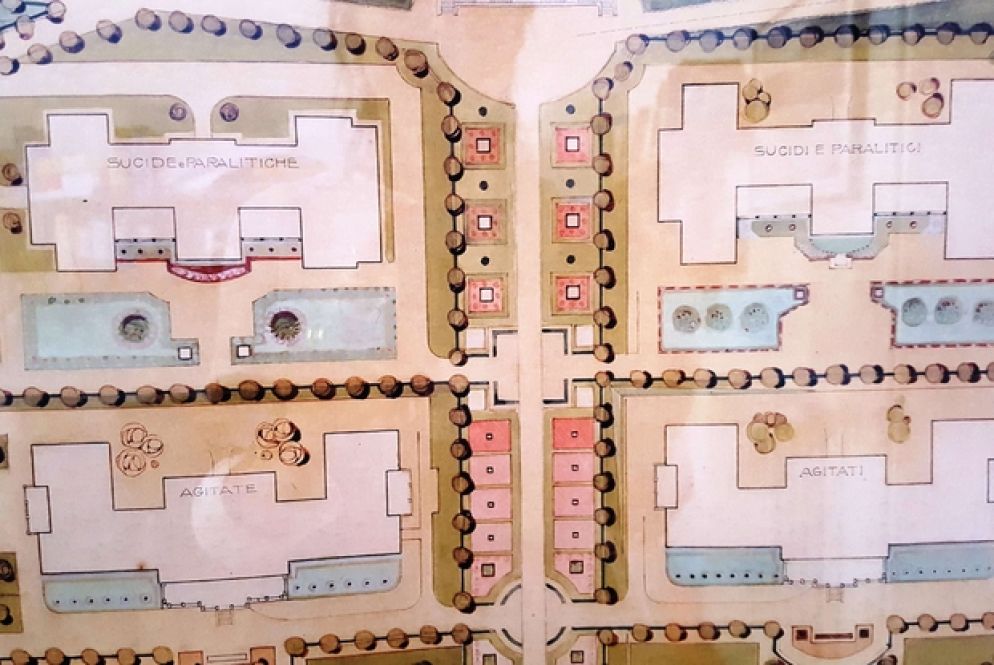

«Noi siamo qua». Roberto Mezzina, direttore del Dipartimento di Salute mentale di Trieste, poggia l’indice sull’antica mappa del manicomio di San Giovanni nel punto in cui è scritto "Sucidi e Paralitici": l’elegante palazzina austroungarica, oggi sede della direzione sanitaria, era tra i padiglioni più disumani, quello che recludeva i "sucidi" (sudici incontinenti) e i paraplegici. Non secoli fa ma ai tempi di Basaglia, anni ’70. Poco più in là i padiglioni "Agitati" e "Agitate", poi i "Tranquilli", eppure chiusi a vita in manicomio.

La legge "Basaglia" (la 180 approvata il 13 maggio 1978) non esisteva, vigeva ancora quella del 1904 sugli "alienati", quando un periodo di malessere interiore o una breve depressione potevano diventare un ergastolo senza perdono: «Se guarivi entro un mese ti salvavi, altrimenti il ricovero diventava automaticamente definitivo», spiega Mezzina. A quel punto venivi interdetto e perdevi i diritti civili, la patente, il voto, il patrimonio, tutto. Quante donne finirono tra le "agitate" magari per comportamenti ritenuti immorali ("alienati e persone che riescano di pubblico scandalo", recitava la vecchia legge). E quanti bambini imboccavano il tunnel cieco del Padiglione Ralli, eufemisticamente definito "Istituto psicopedagogico", in realtà il manicomio dei piccoli, magari in quanto figli di madre internata. È qui che 40 anni fa lo psichiatra Franco Basaglia sfondava (concretamente e simbolicamente) le recinzioni del manicomio di San Giovanni e centinaia di prigionieri scoprivano di avere diritto di vita: erano i matti che uscivano e la gente ne aveva paura.

Oggi sono il miracolo che delegazioni da tutto il mondo vengono a studiare, quel "sistema Trieste" che non si è limitato a liberare i sofferenti mentali dalle gabbie di contenzione, ma ha creato sul territorio i presupposti per curarli come persone, nel recupero di affetti, relazioni, lavoro, vita degna di essere vissuta. «È stato un lungo percorso, con le ultime casette del San Giovanni definitivamente chiuse solo nel 2016, quando anche le ultime persone molto disabili hanno avuto il loro posto in società, una casa con il loro nome sul campanello e tutti i supporti adeguati», chiarisce Mezzina.

Tra queste c’è Antonella, annientata dalla psichiatria pre-Basaglia: abbandonata dai genitori, a 10 anni fu internata nel manicomio dei bambini e a 13 finì tra le adulte "Agitate", dove la contenzione fisica era estrema e chi non era folle lo diventava. Le praticarono la lobotomia, cioè «le tagliarono le connessioni tra i due emisferi del cervello. Così curavano le persone quando arrivò Basaglia. Lo aveva chiamato Zanetti, allora giovane e illuminato presidente democristiano della Provincia. Qui trovò un manicomio bello, costruito dagli austriaci tra mare e pinete, ma con 1.200 disperati dentro, tanti venuti dall’esodo istriano e dallo stress post traumatico delle foibe, e cominciò la sua rivoluzione reclutando giovani volenterosi, un gruppo d’assalto che di ideologico non aveva nulla, invece aveva molto di umano e di scientifico insieme».

Funzionò. E oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il Dipartimento di salute mentale triestino unico centro leader nel mondo per l’innovazione e i diritti umani. Solo lo scorso anno 800 ricercatori da 40 Paesi sono giunti a Trieste per provare a importare la "psichiatria basagliana" e di recente sono arrivate delegazioni da Giappone, Palestina, Olanda, Usa, Galles, Polonia, India. A giorni sono attesi gli iraniani. "Trieste in the United States" s’intitola il progetto dell’équipe di Los Angeles (psichiatri, sceriffo, direttore del carcere, magistrati) inviata dal noto psichiatra statunitense Allen Frances, il padre del sistema diagnostico Dsm-4. "Durante la nostra visita a Trieste eravamo impressionati dall’assenza di reparti chiusi e di dipartimenti di lungo soggiorno – si legge sulla relazione degli olandesi –: essendo sempre presenti e investendo nella relazione con i pazienti, gli operatori erano capaci di maneggiare la crisi senza usare camere di separazione o misure di coercizione anche nei casi complessi...".

Lo abbiamo toccato con mano: «Guardi, non c’è serratura, le porte sono aperte, caso unico al mondo». Così ci accoglie all’Ospedale Maggiore Alessandra Oretti, responsabile del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), quello che nel resto d’Italia e del pianeta è la struttura centrale del grande sistema manicomiale: «Ovunque l’Spdc è il luogo della centralità, dove le persone restano ricoverate a lungo, in contenzione fisica, per entrare si suona e da dentro le porte non si possono aprire, i malati vengono legati e subiscono devastazioni come l’elettrochoc. Ancora oggi». A Trieste invece non ci sono nemmeno camici bianchi, le stanze sono arredate come a casa, salottino da pranzo e angolo tisaneria sono colorati e rasserenanti. E i posti letto sono solo sei perché «da qui i pazienti, che arrivano in situazione di urgenza dal pronto soccorso, spesso di notte, passano al più presto a uno dei quattro Centri di salute mentale (Csm) della città, dove subito si avvia il percorso individualizzato con traguardo finale il domicilio».

Eccolo allora il primo Csm aperto da Basaglia dopo la chiusura di San Giovanni, volutamente sul mare di Barcola, il quartiere dei ricchi, che all’epoca fecero una rivolta temendo l’arrivo dei matti e il crollo del prezzo delle case. Sulla porta ci accoglie la psichiatra Stana Stanic, abito elegante e tacco a spillo. Nulla che ne riveli il mestiere. Sostituto primario di Mezzina, venti anni fa arrivava dalla Serbia attratta dal miracolo italiano: «Avevo visto gli orrori dei manicomi in tante parti del mondo e rifiutavo l’assurdità del "curare" le persone privandole della libertà e di ogni dignità. Nazioni cosiddette civili sono secoli indietro rispetto all’Italia: l’anno scorso sono andata a recuperare un nostro paziente che aveva avuto una crisi a Londra… meglio il carcere. Se ti capita di cadere in una sofferenza mentale, a Trieste vieni curato, in Inghilterra o negli Stati Uniti sei finito».

E non esiste un noi e un loro, la sofferenza mentale può riguardare tutti nessuno escluso, «non occorre essere schizofrenici, basta uno scompenso organico, un tumore al cervello, una crisi di panico»... Secondo l’Oms entro il 2020 la depressione sarà la malattia più diffusa al mondo, «allora abbiamo tutti bisogno di una rete di servizi che siano efficaci e insieme umani». Trieste dimostra che è possibile curare senza rinchiudere «e senza esercitare quello strapotere psichiatrico che Basaglia chiamava "crimine di pace". La cura psichiatrica, raccomandava lui, dev’essere "l’incontro tra due persone", medico e paziente "come fratelli e sorelle", e questo non scalfisce il mio ruolo».

Non occorrono impegnativa né ticket, non c’è orario né prenotazione, tutto al Csm è di basso impatto. Si lavora in équipe tra quattro psichiatri, uno psicologo, due assistenti sociali, due tecnici di riabilitazione, 26 infermieri, tutti ogni giorno in riunione per ricalibrare i percorsi.

Difficile a volte, per chi viene da fuori, distinguere pazienti e dottori. Roberto, 43 anni, è qui perché sente bisogno, «non aspetto di stare male, al primo sintomo vengo e mi ascoltano», si chiama prevenzione, significa evitare le crisi acute, i drammi, i trattamenti sanitari obbligatori. Anche il Centro diurno a Trieste è una cosa seria, non un laboratorio dove si fa un po’ di ceramica, ma presenza attiva diffusa in tutta la città secondo i tre assi basagliani: avere una casa vera in cui abitare in modo autonomo o invece assistito, la dignità di un lavoro, una socialità piena. «Un tempo erano sepolti vivi, oggi amano, si fanno una famiglia, hanno figli, talenti, passioni, usano in modo sensato del loro tempo libero, insomma vivono», racconta la psicologa Clementina Mastroberti. Per tutto questo, Basaglia fu accusato di fare una "psicologia sociale", ovvero di pensare solo ai diritti e alla libertà dei malati – precisa – invece «la sua psichiatria è la più scientifica, cura farmacologicamente i sintomi, ma sa che non basta, e umanamente cura anche la persona». Claudio Cossi è il presidente di Afasop, Associazione familiari dei sofferenti psichici, nata a Trieste «per individuare le pecche nei servizi e stargli sempre addosso». Il suo predecessore veniva addirittura da Roma, «rinunciò alla carriera e si trasferì qui pur di curare il suo ragazzo». Anche il figlio di Cossi si è ammalato, 14 anni fa, oggi ha una borsa lavoro e il costante rapporto con il Csm gli ha restituito la vita. «All’esordio non sai proprio dove sbattere la testa, è l’intera famiglia che si ammala. L’unica nostra fortuna? Che eravamo triestini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA