Per i migranti quello della salute mentale è un problema sempre più serio

L'Oms ha dedicato alle emergenze umanitarie la Giornata della salute mentale 2025. L'etnopsichiatra Marzia Marzagalia: «Il dolore va avvicinato con cautela. Partire dall'ascolto e dalla mediazione culturale»

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dedicato alle emergenze umanitarie la Giornata mondiale della salute mentale del 2025. Tra le persone più esposte e psicologicamente vulnerabili ci sono anche i migranti che, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), nel 2024 hanno raggiunto quota 281 milioni.

Come evidenza la World Health Organization, ogni momento del percorso migratorio comporta fattori di stress che possono compromettere, anche in profondità, la salute mentale. La fase pre-migratoria è spesso segnata da povertà, conflitti o minacce ambientali e climatiche. E, per l’80% dei richiedenti asilo, anche da esperienze di torture o trattamenti disumani. Poi c'è il viaggio, che per molti si rivela un inferno fatto di violenze, detenzioni arbitrarie e privazione di bisogni di base. Infine l'arrivo nei Paesi di destinazione e le difficoltà legate ai processi di integrazione e insediamento. Come l’incontro-scontro con fenomeni di razzismo, la separazione dai familiari, lo status giuridico incerto e, in certi casi, il rischio di espulsione.

«Molti dei nostri pazienti hanno subito torture, abusi, carcerazioni», spiega Marzia Marzagalia, psichiatra e psicoterapeuta, da pochi mesi in pensione. Per anni, Marzagalia è stata alla guida del servizio di etnopsichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, uno dei più importanti in Italia. «Quando arrivano all'ambulatorio, non dicono mai di avere problemi psicologici: parlano di mal di testa, di stomaco, di insonnia».

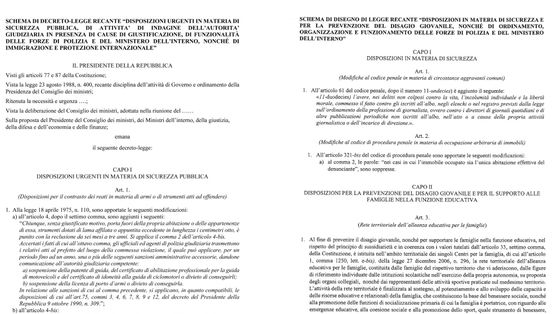

Il servizio milanese, attivo dal 2000, segue oggi circa 350 pazienti, in gran parte uomini tra i 20 e i 30 anni. Nell’ultimo periodo provengono principalmente da Marocco, Turchia ed Egitto: Paesi considerati sicuri dal decreto-legge 158/2024, che impone una valutazione accelerata delle richieste d’asilo di chi arriva da queste aree.

«L’ambulatorio è una cartina di tornasole dei movimenti geopolitici», commenta la psichiatra. Per questo le provenienze dei pazienti sono sempre state il riflesso delle tensioni internazionali, dal conflitto tra Armenia e Azerbaigian ai nuovi arrivi dal Sudan. Mentre è rimasta stabile negli anni la percentuale di pazienti di origine pakistana e bangladese.

La diagnosi più frequentemente riscontrata dal Servizio di Etnopsichiatria del Niguarda è il disturbo post-traumatico da stress (Ptsd), ma il quadro è spesso sfumato e sovrapposto ad altre forme di disagio. «Nel Ptsd c’è dentro di tutto: ansia, irritabilità, dissociazione, depressione, somatizzazioni» spiega Marzagalia. «Molti dei pazienti che ho assistito raccontavano di non riuscire a dormire, di svegliarsi urlando, di avere dolori ovunque. Altri sperimentavano momenti di assenza improvvisa: si ritrovano, mentalmente, nel luogo della tortura, mentre stanno cucinando o lavorando. Sono flashback violenti, veri e propri ritorni del trauma».

La letteratura scientifica non mostra risultati univoci sulla diffusione di psicopatologie nei migranti con status sicuro e insicuro. Ma una revisione condotta nel 2024 su 38 studi ha rivelato che, tra i richiedenti asilo oltre un terzo soffre di Ptsd, oltre un terzo di disturbo d'ansia e circa la metà soffre di depressione. Questi risultati sono coerenti con studi meno recenti, del 2009, che indicavano tassi di disturbo d'ansia compresi tra il 6,8 e il 69% , tassi di Ptsd tra l'1,6 e il 48% e di depressione tra il 9 e il 69%.

«La memoria traumatica non segue la logica cronologica. - spiega Marzagalia - Chi ha subito torture o violenze non riesce a collocare gli eventi, li racconta in modo frammentario. Ma questo non significa che menta, come spesso pensano le commissioni territoriali che valutano le richieste d’asilo. Significa che è ferito».

Curare queste ferite non è solo questione di farmaci o diagnosi. È soprattutto un lavoro di transculturazione: «I pazienti che provengono da altri Paesi sono “portatori” di altre culture. Il compito dell'etnopsichiatria è integrare mondi diversi nel rispetto reciproco. E questo richiede prima di tutto di lavorare su noi stessi, perché, anche se non vogliamo ammetterlo, tutti abbiamo dei pregiudizi, persino razzisti». Fondamentale è allora, nel servizio di etnopsichiatria, il ruolo del mediatore linguistico-culturale, che aiuta a interpretare parole e comportamenti degli assistiti: «Se un paziente dice che deve rivolgersi a un marabù per farsi togliere il malocchio, io ho imparato negli anni a non prenderlo come un segno di delirio. È il suo modo di cercare cura e noi dobbiamo trovare un punto d’incontro tra la sua medicina e la nostra», spiega l’esperta.

Anche l’uso degli strumenti diagnostici non può prescindere dalla consapevolezza delle differenze culturali. I test psicologici, ad esempio, sono stati ideati per l’uomo bianco occidentale: «Applicarli senza adattamento a un ragazzo subsahariano può produrre errori enormi», spiega ancora Marzagalia. Anche il valore dei sogni cambia completamente: «Nell’approccio post-psicoanalitico sono metafore, ma per molte culture africane sono predizioni». Se non si vedono e non si comprendono queste diversità, la relazione terapeutica si interrompe prima ancora di cominciare.

Il lavoro clinico con le persone migranti richiede tempo e rispetto. Le domande dirette o intrusive, ad esempio sui traumi o sulle torture, possono riattivare la sofferenza. Serve invece costruire una relazione fondata sull’ascolto: «Il dolore va avvicinato con cautela, avviando la conversazione su aspetti ordinari, come la casa e i ricordi di infanzia».

Uno studio dello psicosociologo Renos Papadopoulos, ricorda Marzagalia, ha mostrato come, trasversalmente a tutte le culture del mondo, la parola che suscita più emozioni positive non sia “madre” o “padre”, ma “casa”: «Perché è lì che si radica il senso di sé», dice la psichiatra. «Se vogliamo davvero conoscere l’altro dobbiamo andare oltre il particolare: cogliere le differenze senza enfatizzarle. E soprattutto ricercare un linguaggio universale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA