Ponte sullo Stretto: il progetto, le polemiche e ora anche un'inchiesta

di Redazione

Non bastano i problemi sul reperimento dei fondi e lo scontro con gli ambientalisti, ora l’esposto presentato da Bonelli, Schlein e Fratoianni produce i primi effetti giudiziari. L'ira di Salvini

Il ponte sullo stretto di Messina è un'opera dagli eterni ritorni. Ipotizzato per la prima volta nel 1969, anno in cui il ministero dei Lavori pubblici indisse un primo concorso di idee internazionale sul tema, fu progettato preliminarmente nel 2003, poi di nuovo nel 2010 e nel 2011. Nel tempo sono stati presentati modellini, annunciati proclami e bloccati i cantieri sul nascere. Fino all'avvento del governo Meloni, deciso a dare avvio (e a portare a termine) ai lavori. Il progetto però continua a scatenare polemiche sui costi, sulla fattibilità, sull'impatto ambientale dell'opera. E ora innesca una nuova bufera politica, dopo la notizia di un'inchiesta aperta dalla Procura di Roma.

L'inchiesta e la reazione di Salvini

L’esposto sul Ponte dello Stretto presentato da Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni produce infatti i primi effetti e oggi il pm di Roma, Alessio Natale, ha aperto un fascicolo sul caso (al momento senza indagati e senza ipotesi di reato). I rilievi proposti dai parlamentari dell’opposizione all’attenzione dei magistrati riguardano «l'attività di progettazione e realizzazione» della struttura, con annessa richiesta di un chiarimento sul perché Società Stretto di Messina S.p.A. (SdM SpA) «abbia ritenuto di non rendere pubblici documenti fondamentali per l'entità del progetto e le procedure». Nell’atto consegnato alla Procura si afferma in particolare che la società «ha opposto più volte diniego alle richieste di fornire» ai denuncianti «sia la relazione di aggiornamento al progetto sia l'atto negoziale, nonostante un componente del comitato scientifico avesse pubblicamente affermato di aver reso pubblica la suddetta relazione». Per i leader progressisti, si legge ancora nel documento, il rifiuto della «SdM SpA, che con il Decreto viene costituita quale società in house, di consegnare documenti espressamente previsti dal decreto impedisce di esercitare un diritto ed un'azione di controllo» e di «verificare in quanto tempo la società Webuild (anche questa coinvolta nella costruzione) ha raggiornato un progetto complesso, vecchio di 12 anni».

«Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un ponte, una autostrada, sulla Tav – ha commentato il ministro dei Trasporti e leader leghista Matteo Salvini –. Quello sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, inquinare di meno, viaggiare più in fretta. Il Pd ha fatto una denuncia alla procura perché vogliamo fare il ponte, che è un diritto di milioni di italiani». La probabilità che si faccia il ponte sullo Stretto da zero a 100?: «È 100», ha poi scandito il leader del Carroccio, che sulla struttura ha investito gran parte del proprio capitale politico fin dalla formazione del governo.

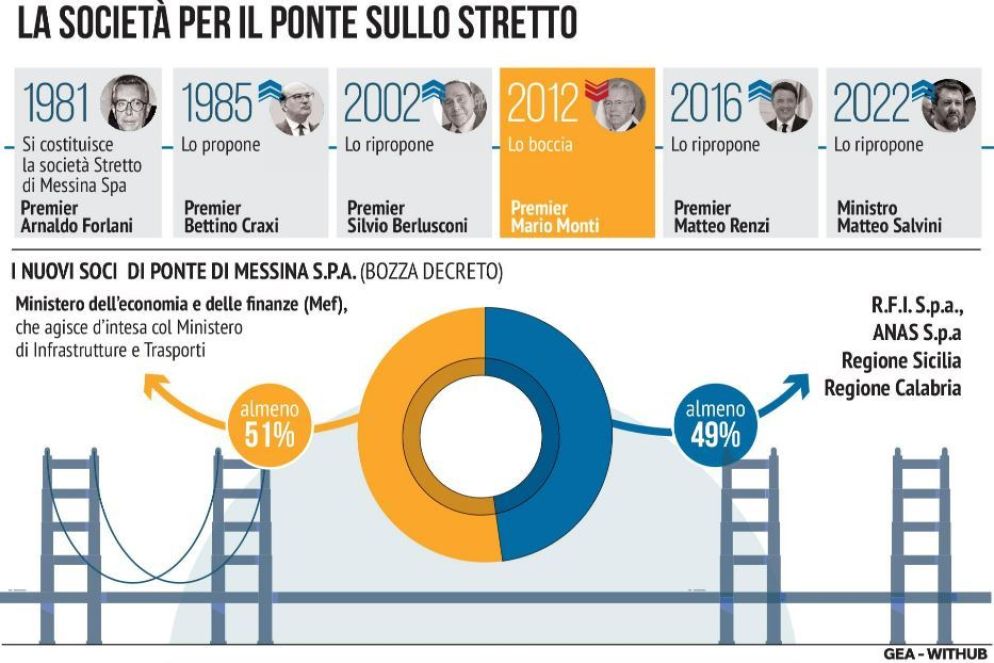

Le tappe del progetto

A mostrare per primo il plastico è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che lo scorso 16 marzo lo ha svelato in piazza di Porta Pia alla presenza dei presidenti di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto. Il modello finanziario ideato è lo stesso che il premier Monti bocciò nel 2012: recuperare la società Ponte di Messina Spa, con il ministero dell'Economia e delle finanze in qualità di azionista di maggioranza, aiutato dalla partecipazione di Rfi, Anas, Regione Sicilia e Regione Calabria. Struttura, in realtà, già messa in piedi dal governo Forlani nel 1981 e riproposta in seguito dagli esecutivi Craxi, Berlusconi e Renzi. Alla società, guidata e orientata dal Mef, spetterebbe l'arduo compito di costruire il ponte sospeso strallato più lungo del mondo: una campata centrale lunga 3.300 metri, un impalcato largo 60,4 metri, torri alte 399 metri, 65 metri di altezza del canale navigabile e 6 corsie stradali. Non solo. L'opera dovrebbe resistere a venti fino a 270 km/h e sopportare terremoti di magnitudo 7 sulla scala Richter.

Tempi e fondi (da trovare)

Nel progetto bloccato dall'esecutivo Monti le spese previste si fermavano a circa 8 miliardi di euro. Al momento della presentazione, a marzo scorso, il vice-premier Salvini ha invece parlato di 10 miliardi di euro che sono ora cresciuti fino a 13,5 miliardi ai quali sommare i fondi per le opere complementari. In totale, non meno di 15 miliardi di euro. Tutti (o quasi) ancora da trovare. Al momento dell'approvazione del decreto, il governo rassicurava che le risorse sarebbero state reperite nella legge di bilancio, ma i comitati contrari temevano che l'opera avrebbe messo a rischio i fondi del Pnrr. Oggi, con il testo approvato sia dalla Camera che dal Senato, si continua a discutere dei 15 miliardi di euro. Secondo Pat Cox, coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T scandinavo-mediterraneo, l'Unione sarà pronta a coprire metà delle spese per l'aggiornamento degli studi sull'impatto ambientale. Ma la cifra, naturalmente, non basta. Il governo rassicura che i fondi saranno reperiti nella nuova legge di bilancio mentre le opposizioni - fanno sapere in una nota di ieri del portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli - preferirebbero «dirottare i 15 miliardi a favore delle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna». Nel frattempo, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha provato a tracciare un calendario. Via ai lavori nell'estate 2024 per concluderli nei primi anni '30, con il primo transito a partire dal 2032. Sull'opera restano spaccati i sindacati: Cisl, Uil e Ugl hanno approvato il progetto, mentre per Cgil non è «una priorità in questo momento». Anche per questo il ministro Salvini ha annunciato tavoli tematici per «iniziare un dialogo» con le parti interessate.

L'impatto ambientale

Ma il dibattito più acceso ruota attorno all'impatto ambientale del ponte. Contro il governo che, in fase di approvazione del decreto, parlava di un'opera «green e bella» si è sollevata la voce di Kyoto Club, Lipu (Lega italiana protezione uccelli) e Wwf. In un dossier pubblicato a fine maggio le associazioni lamentavano l'assenza di una valutazione critica complessiva sul progetto. Da un lato, il blocco del transito sullo stretto delle grandi portacontainer in rotta dall'oceano Indiano verso Gioia Tauro. Con importanti conseguenze economiche, non compensate secondo gli ambientalisti dalla sovrastimata occupazione generata dai cantieri. Dall'altro, il grave impatto ambientale. «La creazione di una barriera trasverale - si legge nella nota - contrasterebbe con la responsabilità di conservazione degli uccelli migratori» e comprometterebbe il paesaggio con «i quasi 1,5 milioni di metri quadri di paratia verticale costituiti dal sistema piloni-travi-asse». Non solo. È la valutazione di impatto ambientale in toto, sostengono le associazioni, che deve essere riformulata dal pincipio perché sono trascorsi oltre 5 anni dalla sua prima stesura senza che il progetto sia stato realizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA