Antigone e Confucio: il dialogo di cura e verità

di Giovanni Scarafile, Yen-Yi Lee

I principi di “Ren” cinese e “parresia” occidentale poggiano su basi diverse ma si illuminano a vicenda. Il primo esalta l’armonia, l’altro contesta il potere

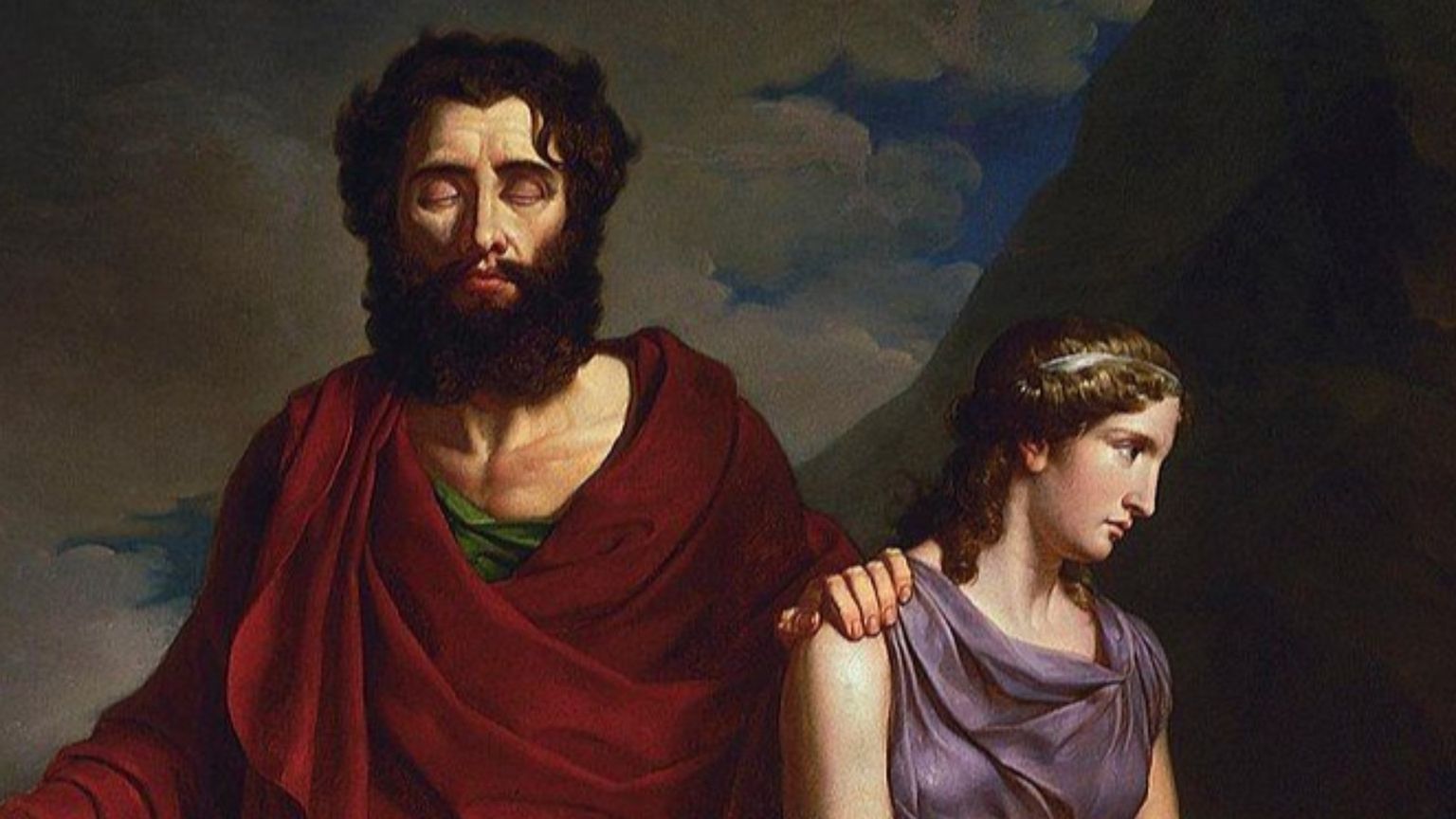

«Né credevo che i tuoi decreti potessero avere tanta forza da abrogare quella delle leggi non scritte degli dèi». Sono queste le parole con cui Sofocle fa parlare Antigone, ed è a partire da esse che si comprende come la giovane si rivolga direttamente a Creonte rifiutando di riconoscere l’autorità assoluta del suo decreto. Il suo intervento non cerca la persuasione, né la mediazione, né alcuna forma di compromesso: è un atto di parresia , un dire-il-vero che espone la vulnerabilità di chi parla di fronte al potere.

Nella tradizione occidentale, il coraggio di affermare un obbligo superiore al comando politico è divenuto emblematico di una dimensione essenziale del dialogo: una comunicazione autentica richiede ascolto ed empatia, ma anche confronto, dissenso e la forza di dichiarare ciò che si ritiene giusto, anche a caro prezzo. La voce di Antigone apre così a un’idea di dialogo fondata su chiarezza, rischio e responsabilità. Oggi, però, un mondo saturo di parole ma povero di incontro richiede più del semplice confronto: l’abbondanza del discorso non garantisce comprensione, il dibattito pubblico premia l’opposizione e la comunicazione quotidiana scivola nell’autoaffermazione. In questo clima, l’eredità del parlare critico rischia di diventare polemica o spettacolo. Allo stesso tempo, un’idea idealizzata di altre tradizioni può generare una distorsione diversa: la tendenza a romanticizzare ciò che è lontano e straniero, accogliendolo senza spirito critico nella speranza che possa colmare le nostre presunte mancanze. Questa abituale predilezione per l’“altrove”, che potremmo chiamare allofilia, può diventare una forma sottile di etnocentrismo rovesciato, non meno riduttiva della distorsione da cui si vorrebbe prendere le distanze.

“Dialogo” è un termine onnipresente, dalla politica alle relazioni quotidiane. E tuttavia questa ubiquità ne rivela la debolezza: talvolta equivale a semplice tolleranza, altre a una finta apertura o a retorica vuota. Per questo è necessario chiedersi che cosa renda autentico un dialogo, quali condizioni lo sostengano e quali rischi comporti. Cercare, come nel nostro caso, un “dialogo sul dialogo” implica dunque la capacità di resistere sia alla tentazione di contrapporre le tradizioni in modo polarizzato, sia alla tentazione di idealizzare ciò che non ci appartiene. Significa, piuttosto, permettere a ciascuna tradizione di mettere in luce le proprie tensioni e le proprie risorse alla presenza dell’altra. In tal senso, è utile richiamare come al centro del pensiero confuciano si trovi la parola Ren, spesso tradotta come “benevolenza”, “umanità” o “compassione”. Il carattere cinese che la esprime unisce due elementi: “persona” e “due”. L’essere umano, dice Confucio, esiste solo nella relazione. L’umanità non è una qualità interiore, ma un modo di essere-con-gli-altri. Nei Detti (Lunyu), che raccolgono i dialoghi del maestro con i discepoli e con la gente del suo tempo, Confucio afferma: «Il Ren consiste nell’amare gli altri» (12:22). Questa idea viene approfondita in altre due sue affermazioni: «Chi ha autentica statura morale (Ren) migliora se stesso aiutando gli altri a migliorare, e il suo successo consiste anche nel far avanzare chi gli è vicino» (6.30) e «non imporre agli altri quel che non auguri a te stesso» (12:2).

Queste affermazioni, spesso indicate come il nucleo etico del confucianesimo, mostrano che il Ren è la disposizione morale interiore e la responsabilità di sostenere gli altri. Come ha osservato Tu Weiming, nominato nel 2001 da Kofi Annan membro del “Group of Eminent Persons” per facilitare il “Dialogo tra le Civiltà”, nel suo Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation, il Ren lo si apprende solo nella relazione: essere figli arricchisce l’essere genitori, ed essere genitori arricchisce l’essere figli; e entrambi questi ruoli vengono ulteriormente formati e affinati da quelli di studente, insegnante e oltre. Confucio non definisce mai il Ren una volta per tutte: lo fa vivere nel dialogo con i discepoli. Ogni risposta nei Detti è un atto performativo che mostra come l’umanità si esprima in situazioni diverse: nella pietà filiale, nella sincerità, nella giustizia, nel rispetto del rito. Il Ren non è una norma, ma una forma di vita. In questo orizzonte la parola non serve a vincere discussioni, ma a coltivare relazioni. Parlare e ascoltare sono modi di formare se stessi attraverso l’altro. Il dialogo, alla luce del Ren, nasce da questa reciprocità: non si parla per imporre, ma per condividere; non si ascolta per replicare, ma per comprendere. In questo senso il dialogo confuciano è un rito etico, un esercizio di he, di armonia dinamica, che cerca un equilibrio vivo tra le differenze senza cancellarle.

Accostato alla tradizione parresiastica incarnata da Antigone, il Ren confuciano non si presenta come il suo contrario. Le due tradizioni nascono, infatti, da ecologie morali differenti, modellate da visioni distinte della comunità, dell’autorità e del sé; sarebbe dunque riduttivo immaginare che una completi naturalmente ciò che manca all’altra. Proprio perché poggiano su presupposti diversi, ciascuna può però illuminare ciò che l’altra tende a lasciare in ombra: l’Occidente porta in primo piano il coraggio di interrogare e contestare; Confucio mette al centro un’etica della cura relazionale e dell’accordo armonico. Ma il mondo confuciano non è privo di critica, così come quello occidentale non ignora la dimensione della reciprocità. Il punto non è dividere i due orizzonti in metà perfettamente combacianti, né fonderli in un ideale sintetico. Tentativi simili rischiano di semplificare entrambe le tradizioni o di subordinare l’una all’altra. Un autentico dialogo interculturale riconosce che entrambe le tradizioni custodiscono complessità interne che resistono a ogni facile classificazione. La parresia, nella sua audacia, può diventare moralismo o compiacimento di sé se non è temperato da un’attenzione vigile all’altro. D’altro canto, il Ren, nel suo perseguire l’armonia, può scivolare nel conformismo o soffocare il dissenso se non è bilanciato dalla disponibilità a contestare quando necessario. Quando queste tradizioni si incontrano, ciascuna contribuisce a mettere a fuoco le zone d’ombra dell’altra senza però dissolversi in essa. Ciò che ne scaturisce non è un modello ibrido, ma un orizzonte più ampio, in cui la pratica del dialogo appare insieme relazionale e critica, insieme attenta e coraggiosa.

È in questo spirito che il ritorno a Confucio può oggi approfondire la nostra comprensione di ciò che significa parlare e ascoltare. Il suo insegnamento mostra che il dialogo è sempre concreto, situato, orientato alla coltivazione reciproca. La tradizione occidentale, attraverso figure come Antigone, rivela che il dialogo può richiedere anche resistenza, franchezza e il coraggio di rompere con l’ordine dato. Nessuna di queste intuizioni invalida l’altra; insieme delineano l’intero spettro di ciò che il dialogo umano può essere. Quando il coraggio di dire il vero e la capacità di riconoscere l’umanità dell’altro sono lasciati convivere, il dialogo mostra la propria duplice origine: da un lato nasce dalla chiarezza che mette in questione, dall’altro dalla cura che sostiene. Ed è precisamente in questo spazio condiviso – dove nessuna tradizione rivendica primato e ciascuna impara ad ascoltare attraverso la presenza dell’altra – che può emergere una rinnovata comprensione del dialogo.

Antigone e Confucio, pur così distanti, convergono su un punto essenziale: l’umano non si realizza nella chiusura, ma nell’apertura. La parresia greca e il Ren cinese sono entrambi gesti di esposizione: parola che rischia, cura che dimentica sé. Non a caso Confucio apre i suoi Dialoghi con una domanda sull’amicizia: «Non è un piacere avere amici che arrivano da lontano?» (1:1). È un invito preciso: la gioia più profonda non nasce dal riconoscimento del familiare, ma dall’accoglienza dello straniero. Nel volto di chi viene da lontano, forse, si nasconde la nostra stessa umanità, quella che da soli non potremmo mai scoprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi