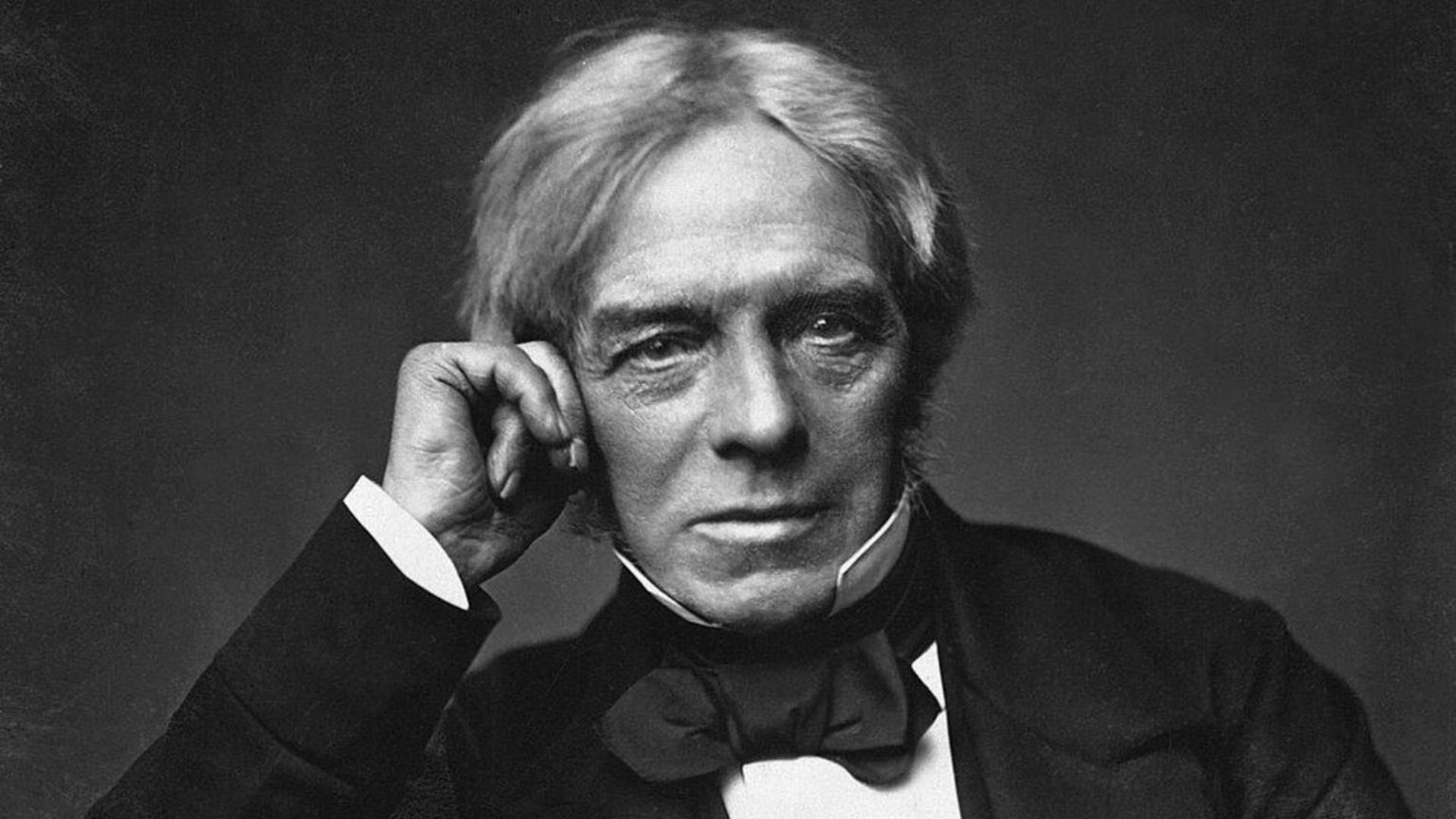

Michael Faraday: la purezza dello sguardo

La vita di Faraday è un invito a tornare piccoli. A ricordare che la grandezza non è un ruolo, ma un atteggiamento. Che la verità non ha bisogno di rumore per esistere

Ci sono figure nella storia della scienza che sembrano arrivare da un altro tempo. Persone che non hanno il passo dell’accademia, né la vanità dei grandi teorici, né la sicurezza di chi si sente al centro.

Michael Faraday era così: un uomo che non ha mai cercato il rumore, e forse proprio per questo ha lasciato un’eco più forte di tutti.

Faraday nasce nel 1791 in una famiglia poverissima di Londra. Poverissima davvero: una stanza fredda, pochi vestiti, nessuna istruzione formale, un futuro già scritto nel silenzio delle classi sociali del tempo. Non è destinato alla scienza. Non è destinato a niente, secondo la società dell’epoca. E invece è destinato a tutto. Comincia a lavorare come rilegatore. Ed è lì, tra colla, carta e libri da sistemare, che accade ciò che cambierà la sua vita. Faraday non si limita a rilegare: legge. Legge tutto. Legge con una fame che oggi fatichiamo perfino a immaginare.

Ogni libro che gli passa tra le mani diventa una possibilità. Ogni pagina un orizzonte. Ogni domanda una porta. E qui, nelle mie ricerche personali, mi sono chiesta più volte cosa significhi davvero, per un essere umano, “iniziare dal basso”.

Perché quando leggiamo queste storie rischiamo di perderci un dettaglio fondamentale: la forza iniziale non è il talento, è il desiderio. Il desiderio di non restare dove il mondo ti ha messo.

Faraday cresce così: con un desiderio che non accetta confini. E un giorno sente parlare delle conferenze alla Royal Institution, un luogo che sembrava inaccessibile a uno come lui. Eppure ci va. Si siede, ascolta, prende appunti. E poi, con una timidezza che lascia senza fiato, manda un quaderno rilegato da lui stesso a Humphry Davy, uno dei più grandi scienziati dell’epoca. Davy lo assume come assistente. E quel gesto – quel quaderno scritto a mano, affidato alla sorte – è una delle più grandi testimonianze di coraggio nella storia della scienza.

Da lì, tutto cambia. Faraday entra nei laboratori. Li studia come se stesse imparando una nuova lingua. È prudente, gentile, disciplinato, sempre pronto a fare due passi indietro quando altri fanno un passo avanti. Ma dentro di lui c’è un fuoco. Un fuoco silenzioso. E proprio quel fuoco lo porterà a scoperte che faranno nascere il mondo moderno: l’elettromagnetismo sperimentale, l’induzione, il motore elettrico, la gabbia che porta il suo nome, il concetto stesso di campo. Tutto ciò che oggi ci permette di accendere una lampadina, di usare un computer, di vivere in casa e non in caverne digitali.

E mentre entro negli archivi, guardo le sue note, le sue lettere piene di calligrafia minuta, mi accorgo che Faraday non ha mai perso la sua purezza originaria. È rimasto un rilegatore curioso. Un uomo che si stupiva. Un uomo che non si è mai considerato “grande”. La sua spiritualità nasce lì: nella modestia. Era membro della Chiesa Sandemaniana, un cristianesimo austero, semplice, senza cerimonie, tutto centrato sulla coerenza personale.

Faraday non alzava mai la voce. Non cercava scontri. Non si preoccupava della gloria. Era concentrato su una sola cosa: essere integro. Quando leggo le testimonianze dei suoi contemporanei – e ne ho lette molte, perché Faraday è uno di quelli che non si lascia capire in fretta – mi sorprende sempre lo stesso dettaglio: la delicatezza. Faraday trattava gli esperimenti come fossero creature vive.

Si muoveva per il laboratorio con un rispetto quasi sacrale. Come se il mondo fosse un luogo fragile, e lui un ospite momentaneo. Si racconta che quando gli studenti gli chiedevano se le sue scoperte contraddicessero la fede, rispondesse sempre con una calma imperturbabile: «La verità non si contraddice mai». E poi cambiava discorso, come se la cosa fosse ovvia. Ed è qui che la mia ricerca – quella che sto portando avanti da puntata a puntata, scavando nelle vite dei fisici – trova uno dei suoi punti più luminosi.

Faraday non cercava mai l’affermazione personale. Non voleva essere ricordato. Non imponeva nulla al mondo.

Stava semplicemente cercando di capire come fosse fatta la realtà… ma senza mai dimenticarsi che lui era solo un uomo che camminava dentro di essa, non al di sopra. E allora mi chiedo, e lo chiedo anche a voi: che cosa perdiamo quando crediamo di essere padroni della conoscenza? E cosa ritroviamo quando invece la trattiamo come un dono temporaneo?

La vita di Faraday è un invito a tornare piccoli. A riscoprire il valore della semplicità. A ricordare che la grandezza non è un ruolo, ma un atteggiamento. Che la verità non ha bisogno di rumore per esistere.

E allora arrivo alla domanda finale. Una domanda lenta, larga, che può accogliere molte risposte diverse.

Tu, oggi, dove trovi la tua semplicità? Nel modo in cui ti muovi nel mondo? Nelle piccole cose che nessuno nota? Nella cura che metti in ciò che fai? Nel rispetto che hai per ciò che non capisci ancora? O in una parte di te che non ha bisogno di mostrarsi ma che continua a lavorare in silenzio? Raccontamelo. Con un’immagine, con un ricordo, con una frase che ti guida da tempo. Leggerò tutte le vostre risposte: potete inviarle a interferenze@avvenire.it o (se brevi) nei commenti sui social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA