Cittadinanza, scuola e demografia sono intrecciate (e ora occorre muoversi)

In Italia nascono pochi bambini, eppure le classi delle nostre scuole sono un laboratorio da studiare per inclusione e inserimento degli stranieri: è necessario fare una riflessione culturale

Ci sono sfide, nel senso di problemi, crisi, ma anche opportunità, che per essere affrontate (e vinte) andrebbero comprese e gestite prima che sia troppo tardi. Perché viene un momento in cui gli strumenti a disposizione diventano obsoleti e inefficaci a causa dello scorrere del tempo. Prendiamo la crisi demografica: l’Italia avrebbe dovuto incominciare ad affrontarla seriamente almeno una trentina di anni fa, quando ancora le misure “classiche” di intervento sarebbero state in grado di sortire qualche effetto. Oggi, purtroppo, se si parla di fare qualcosa per rimuovere gli ostacoli al desiderio di figli, il contesto culturale richiede la capacità di inventare veramente qualcosa di nuovo.

In questo periodo si sta discutendo se sia giusto lasciare che debbano trascorrere 10-13 anni prima che una persona adulta inserita nel contesto nazionale, con la capacità di parlare un buon italiano e una presenza attiva nel mondo del lavoro, possa diventare cittadina a tutti gli effetti. Mentre ci accapigliamo attorno a questo argomento, oggetto di un referendum (a proposito: si vota domani e lunedì), rischiamo di non accorgerci che il tempo scorre e stiamo probabilmente guardando nella direzione sbagliata. Tutti. Cioè i buoi, come si sarebbe detto una volta, stanno già scappando.

A cosa ci riferiamo? Guardiamo un paio di numeri, tra quelli che il rettore della Bocconi, Francesco Billari, ha fornito mercoledì durante l’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti della transizione demografica: in Italia le persone sotto i 35 anni in possesso di una laurea sono il 24%; pochi se si fa un confronto col gruppo dei Paesi avanzati dell’area Ocse, dove la media è addirittura del 50%. Significa che siamo una nazione con un “capitale umano” – sì, è un brutto termine, ma non è questo, ora, il punto – che merita qualche attenzione.

Nei contesti sviluppati le competenze sono importanti, sia a livello personale che in termini di sistema e di comunità, soprattutto se la demografia mostra segni di declino, il Paese invecchia, la popolazione attiva si riduce e la produttività non eccelle. Non si tratta di sminuire il valore del lavoro manuale, della capacità di fare, o di quei mestieri fondamentali che si possono svolgere anche senza un titolo di studio elevato, ma una nazione con pochi laureati è una nazione complessivamente più povera, anche perché significa che molti giovani hanno abbandonato precocemente gli studi o non sono riusciti ad esprimere tutto il proprio potenziale. Le nazioni con più laureati, oltretutto, hanno maggiori capacità di attrarre “cervelli” dall’estero, accentuando il problema dove si studia meno, come si vede con i tanti laureati italiani che espatriano ogni anno: dal 2013 al 2023 ben 300.804 cittadini italiani con un titolo universitario hanno lasciato definitivamente il Paese per trasferirsi all’estero.

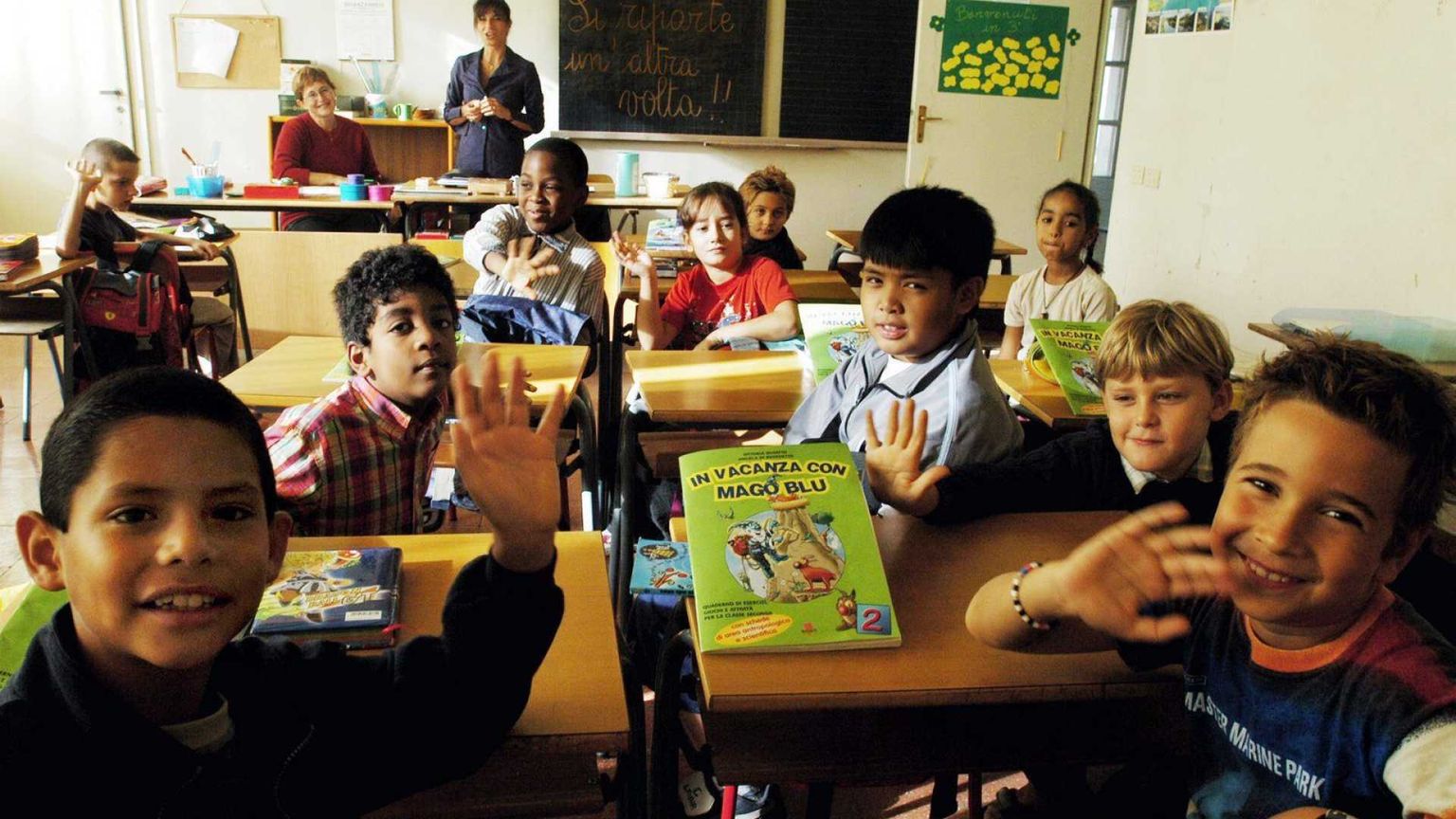

In questo senso si può intuire come guardare al tema della cittadinanza concentrandosi sul perimetro, sul confine, sul “recinto”, cioè su chi è dentro o è fuori, e sui tempi di ingresso in questo “spazio”, rischia di non far cogliere come invece la vera fonte di preoccupazione dovrebbe essere un’altra: provare cioè ad alzare l’asticella delle ambizioni culturali, impegnarsi per elevare le conoscenze e le competenze dei giovani, degli italiani e di quelli con origini lontane, e investire risorse economiche ed energie mentali per fare in modo che tutti i ragazzi e le ragazze che vivono qui studino di più, non lascino i banchi troppo presto e possano arrivare più lontano rispetto a ora. Una buona integrazione passa anche da una scuola che include e prima di premiare il merito riesce a far sbocciare i talenti di ciascuno.

In Italia nascono pochi bambini, 370mila lo scorso anno, tra questi il 14% è considerato straniero e deve aspettare almeno 18 anni, una vita, per incominciare a chiedere di diventare italiano. Bambini e ragazzi nati in Italia, compagni di banco e di studio di cittadini italiani. Accorciare i tempi di questo passaggio può essere il primo passo di una presa in carico molto più ampia: la traduzione di un Paese che prova a essere comunità a partire proprio da quel luogo in cui la diversa provenienza è sempre e solo una ricchezza, e dove nel percorso di studio si definisce insieme una parte importante del valore e del futuro di una Nazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA