«Si investa su cura e istruzione per tornare a essere un Paese solidale»

di Paolo Viana

Il presidente Vittadini: non è solo colpa dei tagli alla spesa, c’è un forte individualismo. Sarà presentato giovedì il 18esimo rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà

Il diciottesimo Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, che verrà presentato domani in Banca d’Italia, analizza il welfare italiano, in particolare quello territoriale, per individuare i fattori che ne garantiscono l’universalità e la qualità. Ce ne parla il presidente della Fondazione, Giorgio Vittadini.

Uno Stato che ti assiste dalla culla alla tomba: è ancora questa l’idea che hanno gli italiani del welfare?

In ogni tempo, ognuno desidera avere un reddito, ma anche avere accesso alle cure e poter mandare i figli a scuola. I diritti sociali sono riconosciuti in Europa e in Italia da talmente tanto tempo che fanno parte della nostra identità collettiva. L’alternativa è la giungla. Il welfare è una conquista civile, però è in declino: il 20% della spesa totale per il welfare è a carico delle famiglie, i bambini che frequentano l’asilo sono meno del 30%, rispetto al 38% della media europea; oltre un quarto (28,4%) delle famiglie con persone disabili è a rischio di povertà o esclusione sociale, una percentuale tra il 67 e l'80% ha incontrato difficoltà o impossibilità di accesso ai servizi fondamentali del welfare negli ultimi tre anni.

Sta dicendo che i diritti sanciti dalla Costituzione non esistono nella realtà?

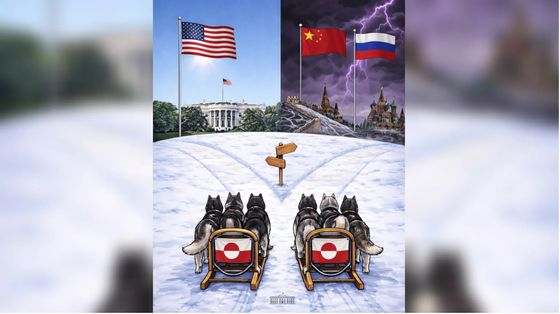

Parliamo del diritto di tutti a vivere dignitosamente, come sancisce la Carta costituzionale. Questo diritto è su una brutta china. Gli effetti sono più evidenti in sanità e meno nell’assistenza sociale o, ad esempio, nelle politiche che riguardano la conciliazione tra maternità e lavoro. Eppure, se guardiamo il dibattito sui social, le persone non paiono consapevoli del rischio che si affermino modelli sociali diversi dal nostro, come quello americano o quello cinese.

Colpa dell’omologazione culturale imposta dal digitale?

Quello appare l’ambito in cui emerge il fatto che si sta perdendo di vista il valore di ogni persona. Da lì passa nella politica, dove la posizione thatcheriana - «la società non esiste, esistono solo gli individui» - è diventata una convinzione diffusa a causa della disintermediazione che, affermatasi con la scusa di risparmiare i soldi pubblici, cancella ogni controllo del territorio, e quindi della popolazione, sulla politica.

Perché allora i politici fanno la fila ai convegni?

Perché si rendono conto che non ci sono più luoghi dove ascoltare la realtà sociale e, anche se la disintermediazione può essere conveniente a un certo tipo di politici, rende il sistema più precario e fragile. Ho conosciuto candidati sindaci che durante la campagna elettorale visitavano per la prima volta una periferia.

Cosa ha fatto più male alle politiche sociali?

I tagli alla spesa per il welfare non sono la causa, ma la conseguenza della caduta di una certa idea di Paese, laborioso e solidale insieme. Pensiamo alla confusione che sta creando il fatto che le famiglie degli anziani malati di Alzheimer hanno diritto alle cure anche se la malattia insorge dopo il ricovero in una Rsa: nessuno l’aveva previsto e lo Stato non ha i soldi per pagarlo… Ma davvero non si poteva prevedere che un anziano potesse essere colpito da una malattia neurodegenerativa nel corso di una lungodegenza?

Perché succede?

Perché il sistema di welfare è stato costruito negli anni pezzo per pezzo e non mettendo a sistema il contributo di tutti, realtà sociali, in primis, che più facilmente permettono la presa in carico della persona non solo dei suoi bisogni parcellizzati.

E il politico non lo sa?

È ormai noto che investendo sulla cura e sull’istruzione delle persone si generi non solo sviluppo ma anche crescita economica. Il nostro sistema però non si muove secondo una visione d’insieme di breve e di lungo periodo. È dimostrato che l’aumento della quota di trasferimento tramite servizi (non solo monetaria) è più efficace ed efficiente perché la prestazione è diretta allo specifico bisogno del beneficiario e gli offre anche un contesto relazionale che moltiplica l’effetto dell’aiuto. Erogare un contributo all’individuo, è utile per ottenere il suo voto, ma sostenere la famiglia, come avviene in Francia, crea sviluppo.

Come se ne esce?

Il Rapporto propone una riforma complessiva fondata sulla presa in carico della persona, sulla progettazione integrata dei servizi, sull'aumento degli investimenti in capitale umano, sulla collaborazione tra pubblica amministrazione e Terzo settore che esca dalle logiche di mercato, sulla razionalizzazione dei flussi di spesa, sul superamento del criterio della spesa storica. Consigliamo di lavorare sulle reti, in una logica di costruzione relazionale, in grado di generare capitale sociale. Secondo il principio di sussidiarietà: più società e più Stato insieme.

Il Paese ha una coscienza sussidiaria?

Tutti sentono dentro di sé che l’“unione fa la forza”, ma c’è paura, diffidenza, sfiducia, soprattutto a causa di solitudine e isolamento. Le persone possono non conoscere la parola “sussidiarietà”, ma tutti conoscono bene il suo significato: il bisogno insopprimibile di sentirsi utili, di essere parte di una comunità con cui condividere problemi e progetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA