L’ultima volta del Sundance Film Festival

di Armando Fumagalli, Park City (Utah)

L’edizione nello Utah di quest'anno segna l’addio a Robert Redford e alla cittadina che per 46 anni ha lanciato molte pellicole mondiali indipendenti

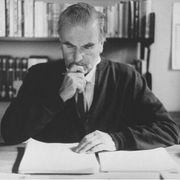

Un po’ di commozione, un po’ di tristezza. L’ultima proiezione nel famoso Egyptian Theatre di Park City, cittadina a più di 2.000 metri nelle montagne dello Utah, è stato il primo di una serie di “ultime volte” che hanno segnato il Sundance Film Festival di quest’anno. Dal 2027, come si sapeva già da qualche anno, si deve cambiare sede e si approderà a Boulder, in Colorado. E quindi la prima edizione del Festival senza la presenza del suo fondatore - l’amatissimo Robert Redford, che ha lasciato questa terra nel settembre scorso - è stata anche l’ultima a tenersi nella cittadina dove tutto era cominciato. Redford aveva comprato negli anni ’70 ampi terreni nelle montagne vicine a Park City e lì aveva fondato un Istituto dedicato a promuovere nuovi talenti e voci originali nel cinema, attraverso laboratori di sviluppo, borse di studio, periodi residenziali. A sua volta l’Istituto aveva fatto nascere il Festival, prima nel 1978 nella capitale Salt Lake City e poi dal 1981 in questa piccola sorta di Cortina d’Ampezzo americana - una cittadina di meno di diecimila abitanti nota per le sue piste da sci -, un festival che però nel frattempo è cresciuto e non ci sta più nelle poche sale che la cittadina può offrire, creando ovvi problemi logistici per gli abitanti e i turisti che vanno lì a sciare. Da qui la decisione, pur sofferta, di cambiare.

In effetti, in questi 46 anni a Park City il Sundance ha svolto sicuramente un ruolo fondamentale di scopritore di talenti, soprattutto a partire dagli anni ’90, quando Harvey Weinstein veniva a pescare film da lanciare a livello globale. Al Sundance si parlava già di Little Miss Sunshine prima ancora che fosse girato, come una sceneggiatura geniale: il suo autore, Michael Arndt, venne subito preso dalla Pixar per scrivere Toy Story 3 prima ancora che il film fosse realizzato. Qui hanno mosso i primi passi e hanno presentato i loro primi film molti registi ormai affermatissimi: Ryan Coogler (quest’anno con 16 nomination all’Oscar, record di tutti i tempi, per Sinners) aveva esordito qui con Fruitvale Station, per poi passare a Creed e a Black Panther; Chloe Zhao, vincitrice dell’Oscar per Nomadland e ora in nomination per Hamnet, aveva esordito qui nel 2015 con Songs My Brothers Taught Me. Ma l’elenco potrebbe essere lunghissimo, perché il Sundance ha visto gli esordi anche di Quentin Tarantino (Le iene), Steven Soderbergh (Sesso, bugie e videotape), Paul Thomas Anderson (anche lui nominato all’Oscar quest’anno), Isaac Lee Chung, che aveva presentato qui il bellissimo Minari, Destin Daniel Cretton, che aveva esordito al Sundance con un corto e ora, dopo il commovente Just Mercy (Il diritto di opporsi) e l’action Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli, è il regista del prossimo Spider Man. Il festival si fregia di accompagnare giovani registi con laboratori di sviluppo e borse di studio, nell’esordio e nei primi anni della loro carriera, fino a farli poi affermare: chi ha un corto è poi più facile che torni con il primo lungometraggio e poi con il secondo, fino alla consacrazione piena nel grande cinema mondiale. Un “sistema” che è molto più di un Festival, quindi, e che ha sicuramente funzionato per far arrivare alla ribalta chi avrebbe avuto maggiori difficoltà; diversi dei nomi citati non sono Wasp, ma afroamericani o asiatici (soprattutto di origine cinese o coreana). Il festival si basa molto sulla collaborazione di un ampio numero di volontari, che sono molto orgogliosi di sostenere il cinema indipendente, quello che serve a riflettere e a parlare dei veri problemi del mondo, in contrasto (contrapposizione in verità un po’ semplicistica, se non proprio manichea) con i “filmoni” delle major di Hollywood, dove regnerebbe solo il potere del denaro e l’arte sarebbe dimenticata. Da qui una certa fierezza e anche la grande cordialità e il calore umano con cui si viene accolti, in una cittadina e una stagione dove le temperature possono invece rimanere ampiamente sotto lo zero.

E quest’anno? Il film che ha vinto i due premi più importanti, quello della giuria per US Dramatic Competition e quello del Pubblico, è Josephine, che racconta di una bambina di otto anni che viene traumatizzata dall’assistere a un delitto violento e deve poi affrontare le sue paure. A proposito di quanto detto, la regista, Beth de Araujo, è una americana di origini brasiliane da parte di padre e cinesi da parte di madre, e il suo progetto era stato selezionato già nel 2018 da uno dei laboratori del Sundance. Sarebbe lungo ripercorrere tutto il palmarès dei premi, che distinguono fra film americani e non americani, documentari e non, film che preparano stilisticamente il futuro, come la sezione Next, dove quest’anno c’era per esempio un interessante film del coreano/americano Kogonada, un film di fantascienza poetico e meditativo ambientato a Hong Kong, dal titolo zi - con zeta minuscola - nome del personaggio principale. Kogonada, lo ricordiamo, fra le altre cose aveva firmato la regia di alcune puntate della bellissima serie coreano-americana Pachinko. A proposito di Corea, si è sentita di nuovo la crescita e l’affacciarsi convinto della cultura coreana, o almeno del confronto fra Corea e Stati Uniti, in film scritti o diretti da artisti che provengono dalla nazione asiatica, ma sono approdati in Usa: dopo il già citato Minari e il bellissimo Past Lives, quest’anno un’altra storia di coreani in America ha conquistato il pubblico, con Bedford Park, scritto e diretto da Stephanie Ahn, che ha vinto il Premio per miglior esordio per un film americano ed è stato acquistato da Sony per la distribuzione mondiale. Ma con altri film o documentari si è andati in Kosovo, Montenegro, Siria, Iran e tanti altri Paesi del mondo, a conferma della vocazione internazionale del festival.

Segnaliamo Soul Patrol, premio alla miglior regia per i documentari: la storia di un manipolo di soldati afroamericani che costituirono una pattuglia di sei commilitoni unitissimi, e sono rimasti amici fino ad oggi. Uno di loro aveva scritto pochi anni fa un libro per raccontare la loro esperienza e “dare voce” alle loro sofferenze, ma anche alla loro amicizia. Il documentario testimonia il loro ultimo incontro per cenare insieme: due sono già morti, altri sono molto anziani, e il documentario connette questo incontro a immagini e brevi filmati d’epoca. Come è noto i veterani del Vietnam non hanno avuto vita facile, nel tornare dalla guerra, e loro ancora meno perché neri in un Paese dove ancora vigeva (e in parte ancora c’è) un apartheid di fatto. In tutto questo si nota un po’ l’assenza di film italiani, che negli ultimi quindici anni sono stati assai raramente presenti nel Festival: gli ultimi sono stati Giorgio Diritti con Un giorno devi andare nel 2013 e Guadagnino con Call Me By Your Name nel 2017. Forse la nostra industria percepisce questo Festival come molto americano, ma in realtà altre nazioni lo usano come efficace e valida vetrina per affacciarsi al mercato mondiale. Il sogno di Robert Redford in queste cinque decadi si è sicuramente avverato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi