Così astratto e così reale: è l'informale di Afro

Fino al 23 ottobre una retrospettiva del pittore friulano che in America arrivò alla fama internazionale. Fece il salto decisivo verso un’espressività che scruta l’interiorità del mondo

A un certo punto, nel catalogo della mostra in corso a Ca’ Pesaro, Edith Devaney osserva che Afro Basaldella, il grande pittore di origini friulane (fratello di altri due artisti di spicco, Mirko e Dino che operarono nella scultura), fu per la gallerista americana di origini italiane Catherine Viviano ciò che Duchamp rappresentò per Peggy Guggenheim. Due donne intraprendenti e motivate che seppero come muoversi alla ricerca delle nuove forme artistiche del secondo dopoguerra; al loro fianco, due artisti che giocarono un ruolo importante, sia pure molto diverso per grado e ampiezza, sugli sviluppi dell’arte del secondo Novecento. Il peso che Duchamp e Afro esercitarono si deve alla ricezione che la loro opera ha avuto sul mercato d’Oltreoceano, ed entrambi paradossalmente ricevettero all’epoca meno attenzioni nei loro Paesi d’origine. Il mito di Duchamp fu infatti una creazione americana degli anni Cinquanta, grazie proprio al sodalizio con la Guggenheim (ma non solo), mentre in Francia per la sua sacralizzazione si deve attendere la mostra di Jean Clair del 1977, che inaugurò il Beaubourg. Del ruolo che Afro giocò sulle scelte di Catherine Viviano invece si deve dire che fu soprattutto quello di consulente ascoltato, anche per la sua capacità di riconoscere il talento e le nuove vie della pittura che portò a due complementari interazioni: l’appoggio e l’impegno verso alcuni artisti italiani, che vennero promossi dalla Viviano proprio a partire dal sodalizio con Afro; e lo sviluppo della sintonia del nostro pittore con l’opera di rappresentanti dell’espressionismo astratto americano come De Kooning e Gorky. L’apporto di Afro all’azione della Viviano Gallery però è ben diverso e più limitato di quello che Duchamp giocò su Peggy Guggenheim aiutandola a comporre un teatro delle nuove avanguardie. In ogni caso, Afro trovò dopo la guerra un’accoglienza straordinaria a New York e da lì cominciò il suo “viaggio” negli Stati Uniti – la prima volta, nel 1950, girò tutto il Paese per otto mesi – che negli anni lo portò anche a tenere corsi d’insegnamento universitario (scelta che, per esempio, la sua gallerista disapprovava, perché riteneva che l’insegnamento potesse «diminuire notevolmente l’aura di notorietà di cui sei circondato»). La mostra di Ca’ Pesaro, che offre una scelta di opere di alta e costante qualità, si pone come itinerario nella pittura di Afro dal 1950 al 1970, vale a dire come viaggio «dall’Italia all’America e ritorno» (a cura di Elisabetta Barisoni e Edith Devaney).

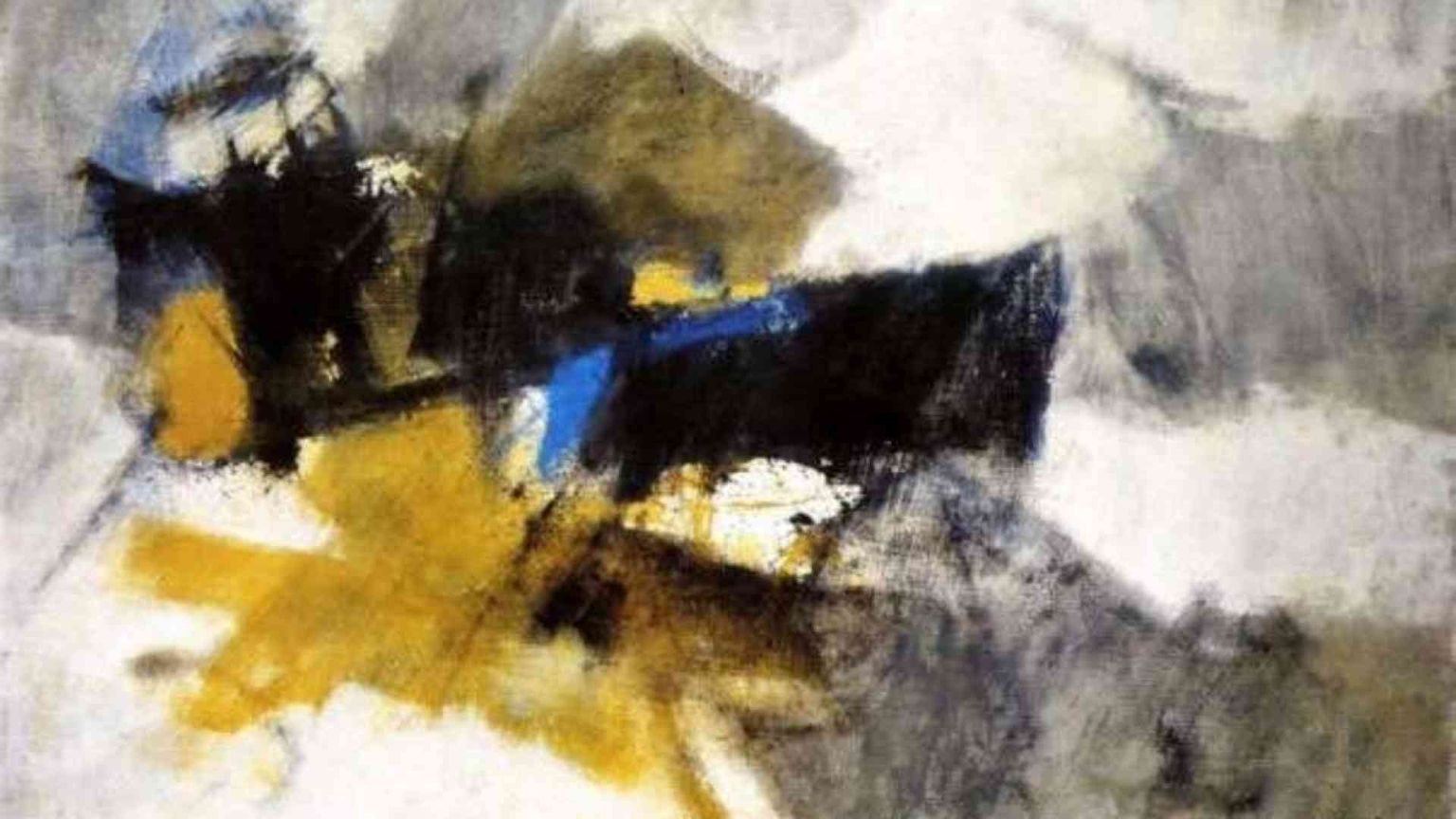

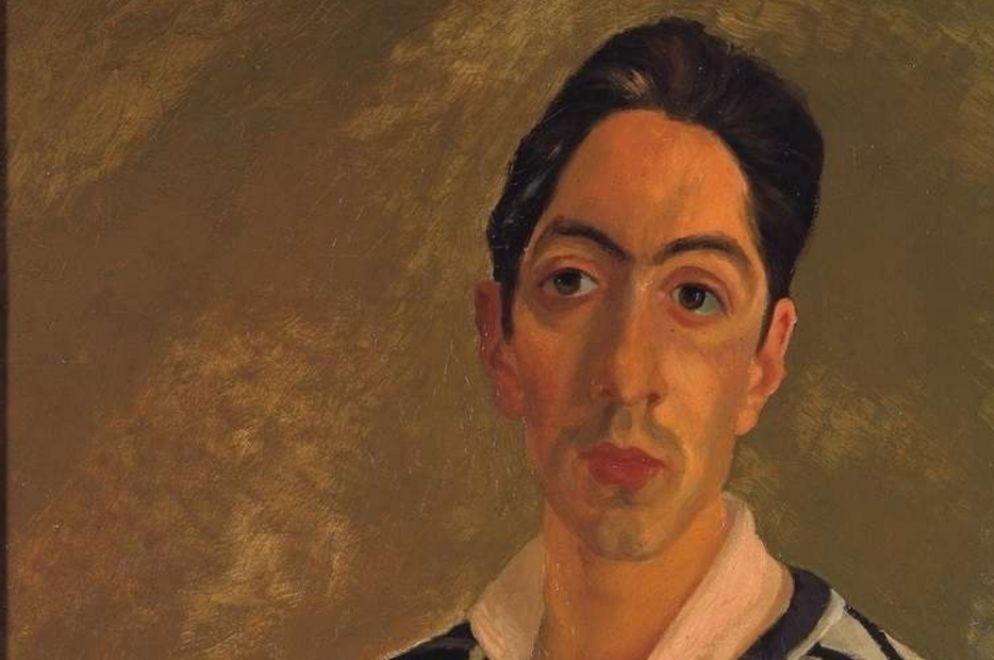

Il riferimento all’Action Painting e i rapporti coi suoi protagonisti era quanto di più naturale per la pittura di Afro, partecipe del dibattito che opponeva in Italia (almeno fino alla prima metà degli anni Cinquanta) astrattisti e realisti, ma senza ideologici settarismi. L’affinità elettiva coi maestri americani riguarda un tipo di pittura come quella del pittore friulano che, venendo dal cubismo e innervandone il linguaggio con una costruzione meno “ragionata” e più “sentita” – cioè concreta e al tempo stesso astratta, per dirla con Lionello Venturi –, collabora ad aprire un orizzonte che comprende anche altri artisti italiani. Molti di loro non volevano essere astratti per partito preso e nemmeno realisti schiacciati sul fronte imitativo. Il punto fondamentale è la diversa idea di realtà. Tanto che lo stesso Afro si considerava un pittore figurativo che dipinge astratto (la perseveranza con cui imponeva titoli “narrativi”, o per così dire poetici, alle sue opere, lo differenzia dagli americani e fa testo). Osservando le opere che il pittore realizza dal 1948 in poi, almeno fino alla metà degli anni Cinquanta, ciò che colpisce nella costruzione del quadro è la bellezza dell’impianto scenico che genera spazi inusitati ma lascia sentire in filigrana la grande cultura figurativa assimilata da Afro (per esempio, la memoria degli anni veneziani e degli artisti che hanno reso grande la Serenissima). In questo senso, senza ricadere nello stereotipo, oggi privo di valore, dello scontro fra astratti e realisti, Afro potrebbe essere visto come uno dei pochi che seppe riportare la questione del figurativo, del figurare, alla sua radice semantica: una disposizione a plasmare forme e a metterle in rapporto con un orizzonte di senso. E questo fin dalle opere ancora prossime alla frequentazione della Scuola Romana, come l’Autoritratto del 1936, a cui seguono in mostra la Natura morta e il Pianeta della fortuna del 1948. Sono passati dodici anni e due ne mancano al primo viaggio in America, ma sarebbe fatalmente ingenuo vedere nell’Autoritratto soltanto un esempio di realismo figurativo, laddove gli elementi determinanti, oltre alla luce che riverbera persino la morbidezza delle atmosfere veneziane, sono la verticalità e la spazialità molto strutturata che ritroveremo dodici anni più tardi nei dipinti cosiddetti astratti.

Questo sviluppo linguistico, prima ancora che formale, svela una maturità più libera nel praticare la stessa scomposizione delle forme che produce una nuova correlazione fra segno, gesto e trame di colore. L’approdo in America è un momento di liberazione interiore per Afro, che scopre di avere quasi dei fratelli di sangue, ma trova anche una terra “vergine” dove si sente autorizzato a prendere il largo rispetto alla tradizione italiana, sia quella del passato, sia quella dei moderni. Una libertà maggiore nella ricerca della propria cifra espressiva guardando oltre le stesse avanguardie europee, il cubismo anzitutto, ma anche l’astrattismo più geometrico. Su questa strada Afro trova il suo compagno ideale in Arshile Gorky, che però era morto nel 1949 (e al quale nel 2019 Ca’ Pesaro ha dedicato una retrospettiva fra le più belle allestite in questi spazi). Penso a quadri come Villa Fleurent del 1952 e Il sigillo rosso del 1953 (in quest’ultimo si sente anche la presenza di Burri). La passione per Gorky – che secondo alcuni critici sarebbe il vero modello di Afro, mentre io ritengo che l’affinità tra i due stia nel comune approccio, emotivo ma non sentimentale, all’esistenza – si differenzia in ogni caso molto dai rapporti che Afro ebbe con De Kooning, ma anche, in Italia, con Cagli, Scialoja, Burri e gli altri con cui espose. La pittura del grande esule armeno lo rende testimone di una condivisa esperienza interiore improntata dalla malinconia. A metà degli anni Cinquanta avviene una trasformazione pittorica decisiva dove Afro rende il segno grafico più sfumato, anzi rarefatto e discontinuo, che quasi si sfibra e viene assorbito nell’osmosi delle masse cromatiche, mentre le forme rendono omaggio al surrealismo di Gorky senza tradire l’impulso all’informalità: Studio per “La caccia subacquea” del 1955 fa presentire la struttura profonda che nel quadro finito si realizza come sprezzatura di spazi luci e colori attorno al nero, i grigi e l’azzurro. Uno sviluppo poetico ben visibile in Stagione nell’ovest del 1956, in Paese giallo del 1957, e nella grande tela Il giardino della speranza del 1958 (prototipo del grande murale per il palazzo parigino dell’Unesco) che si manifesta anche nel conflitto di forme e spazi, e riporta Afro alle memorie assimilate nel periodo veneziano, lasciando trasparire, credo, i riferimenti alle tensioni snervanti di Tintoretto o Piranesi (come già nelle scheggiature nel disegno che raffigura la chiesa della Salute del 1944: va detto, en passant, che la serie grafica dedicata a Venezia è esposta in mostra in modo inadeguato, su un’unica parete a file sovrapposte, che penalizza moltissimo la vista dei disegni). Questa fase della maturità che tiene insieme la costruzione astratta, ma contestandola con un tipo di pittura che possiamo dire informale, risente una volta di più della visione “panoramica” ovvero orizzontale che Afro si porta dietro dagli anni veneziani e si accentua attraverso l’espressione di un mondo conflittuale dove i neri giocano una partita assolutamente moderna: Le fosse (Sutri) (1962), Sesamo (1966), Grande clessidra (1967), fino al “ritorno all’ordine” in Grande grigio (1970), che sembra fondere l’à plat pittorico con un timbro evocativo che ha la forza essenziale e la chiarezza di un dipinto rupestre. Un passaggio, questo, che dice come Afro non abbia mai smesso, nemmeno in America, di essere un pittore italiano ed europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi