Perché una foto ci cattura? La parola a David Campany

Lo scrittore britannico nel saggio “Sulle fotografie” (Einaudi) riflette non tanto su «cosa pensiamo delle fotografie quanto su come pensiamo a esse». 120 scatti, di nomi celebri e anonimi

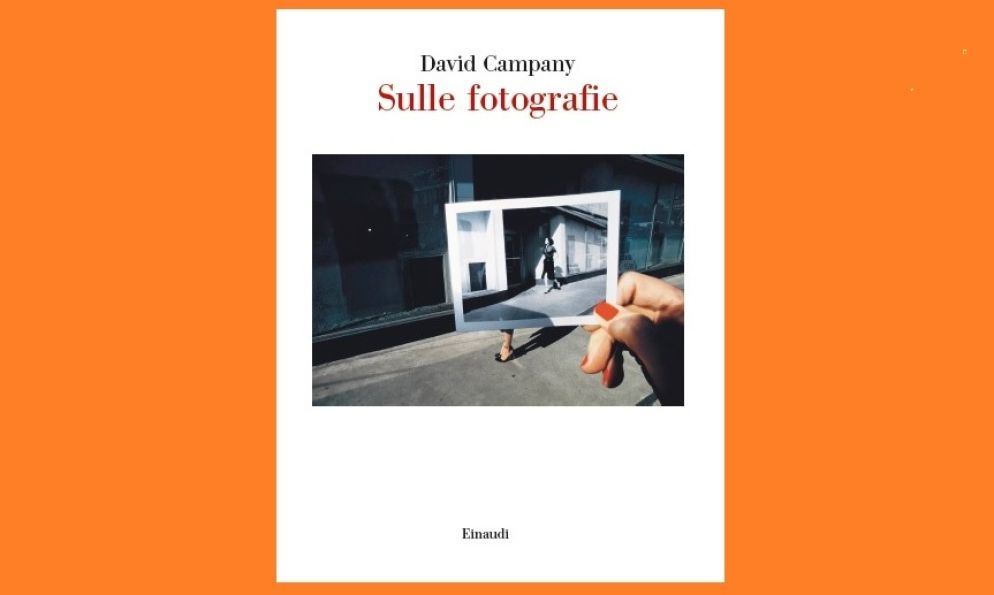

«Quand’ero studente, trascorsi un pomeriggio con Susan Sontag, l’autrice di Sulla fotografia, tuttora il libro più letto sull’argomento. Ammiravo moltissimo il suo lavoro, ma dopo circa un’ora di conversazione mi chiese, curiosamente: “Cos’è che ti preoccupa dei miei scritti sulla fotografia?”. La rispettavo abbastanza da essere sincero. “Non parli a sufficienza di nessuna immagine in particolare”, risposi. “È vero - ammise -. Il mio libro riguarda più la fotografia come fenomeno, artistico e sociale”. Restò un attimo in silenzio, poi sorrise. “Forse un giorno sarai tu a scrivere un libro intitolato Sulle fotografie». Il britannico David Campany, noto scrittore, docente, curatore e artista lo ha fatto. Il suo ultimo saggio pubblicato in Italia da Einaudi si intitola proprio così: Sulle fotografie (pagine 264, euro 38,00). Un libro che «riguarda non tanto cosa pensiamo delle fotografie quanto come pensiamo a esse; e non tanto le intenzioni dei fotografi quanto cosa capita quando guardiamo». Noi, il nostro sguardo davanti a una fotografia. Quello di Campany non è un manuale di consigli o metodi di “lettura”. Nel suo viaggio attraverso una selezione accurata e sorprendente di 120 fotografie – contemporanee, storiche, celebri e per lo più sconosciute – ci propone un pensiero a voce alta su ogni immagine. Il suo sguardo di osservatore di fronte a quella foto. Lo stesso che può fare ciascuno di noi, con impressioni e risultati sicuramente diversi. Un invito a dialogare con l’unicità di ogni immagine, consapevoli della sua essenza sfuggente e misteriosa, in grado di attivare infinite interpretazioni e pensieri, consci e inconsci. Unica ma nello stesso tempo infinita. Perché «è nella natura delle immagini, di tutte le immagini, essere indisciplinate e trascendere il significato in modi che sono anarchici, elusivi, enigmatici e ambigui», e quindi diventa fondamentale «cosa» accade nel momento in cui «guardiamo».

Ne scegliamo una: Colosseum Pictures (2009) del fotografo nordamericano, Tim Davis. Un ammasso di macchinette digitali per terra, fra i sampietrini di Roma. A un primo sguardo un “monumento” alla camera, una riflessione sul digitale. Ma poi ecco che i display rivelano un unico soggetto: il Colosseo. Se nel tempo le architetture antiche hanno sempre affascinato i fotografi, via via che «il mezzo si diffondeva nella società fino a diventare un hobby di massa per appassionati e turisti, cominciarono a essere fotografate così tanto da assurgere a simboli nazionali dell’era mediatica, riconosciuti in tutto il mondo». E così avviene per il celebre e popolare monumento romano. «Presumiamo che Davis – riflette Campany – abbia visto il Colosseo mentre veniva fotografato da tanti turisti e abbia convinto molti di loro a posare le proprie fotocamere a terra così che lui potesse immortalarle. Il Colosseo è da qualche parte fuori dall’inquadratura, ma anche dentro. Era il 2009. La fotografia di Davis era già destinata a diventare un manufatto storico in sé. È un documento, una reliquia, di un momento brevissimo: nel giro di un anno o due, infatti, la fotografia turistica sarebbe stata inglobata dalla fotocamera dello smartphone».

Questa è quasi la fine. La carrellata di fotografie scelte da Campany – Managing Director of programs dell’International Center of Photography di New York – non trascura le origini, con «la fotografia più antica fatta con una macchina fotografica e sopravvissuta fino a noi», anno 1826, Veduta dalla finestra a Le Gras, realizzata dall’inventore francese Joseph Nicéphore Niépce, proposta nella rivisitazione del 1980 fatta dall’artista americano Robert Cumming; ci sono anche i disegni fotografici di William Henry Fox Talbot, le scritture fotografiche di Constance Talbot o le sequenze fotografiche di Eadweard Muybridge; le foto di nomi celebri (come Jacques-Henri Lartigue, Henri Cartier- Bresson, William Klein, Waljer Evans, la ritrovata Vivian Maier, Richard Avedon, Don McCullin, i nostri Luigi Ghirri, Marcello Geppetti e Alex Majoli) e di tanti anonimi. Sì «fotografi ignoti». Perché? «Sentendosi chiedere chi fosse il più grande dei fotografi, l’esperto curatore e scrittore John Szarkowski risposte senza esitare: “Anonimo”. La sua risposta può essere interpretata in due modi – scrive Campany –. Primo, immagini straordinarie posso provenire da chiunque, in qualunque momento, in qualsiasi situazione. La fotografia è nella posizione ideale per sfruttare i doni offerti dal mondo che le sta davanti. Inoltre, il mestiere della fotografia può essere appreso nel giro di qualche settimana (anche se possono volerci anni per padroneggiarlo). Ciò significa che le fotografie possono derivare quasi interamente dalla disposizione o atteggiamento del fotografo verso il mondo». E poi c’è un secondo aspetto, più «liberatorio e disturbante»: Szarkowski ammirava il fotografo francese Eugène Atget, che diventò il celebre Atget della moderna storia della fotografia, solo dopo la sua morte. «Ogni fotografo è anonimo finché non smette di esserlo, e ogni fotografia è potenzialmente un’opera d’arte, anche se non cesserai mai del tutto di essere un documento». Senza il nome dell’autore e il suo intento, «siamo più liberi di guardare da soli, anche se l’interpretazione può essere più impegnativa quando non è guidata. Il compositore John Cage parlava di “response-ability”. In assenza di istruzioni, diventa più complicato reagire alla cultura, ma la ricompensa è molto più ricca». Provare per credere.

Una foto e 838 parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi