Lo sguardo degli inviati di guerra evita l'alibi del «non sapevamo»

di Nello Scavo

Noi possiamo andare, vedere, ascoltare, interrogare, infine raccontare. Ma non abbiamo il potere di cambiare per sempre le cose. Magari aggiustarle solo per un po’

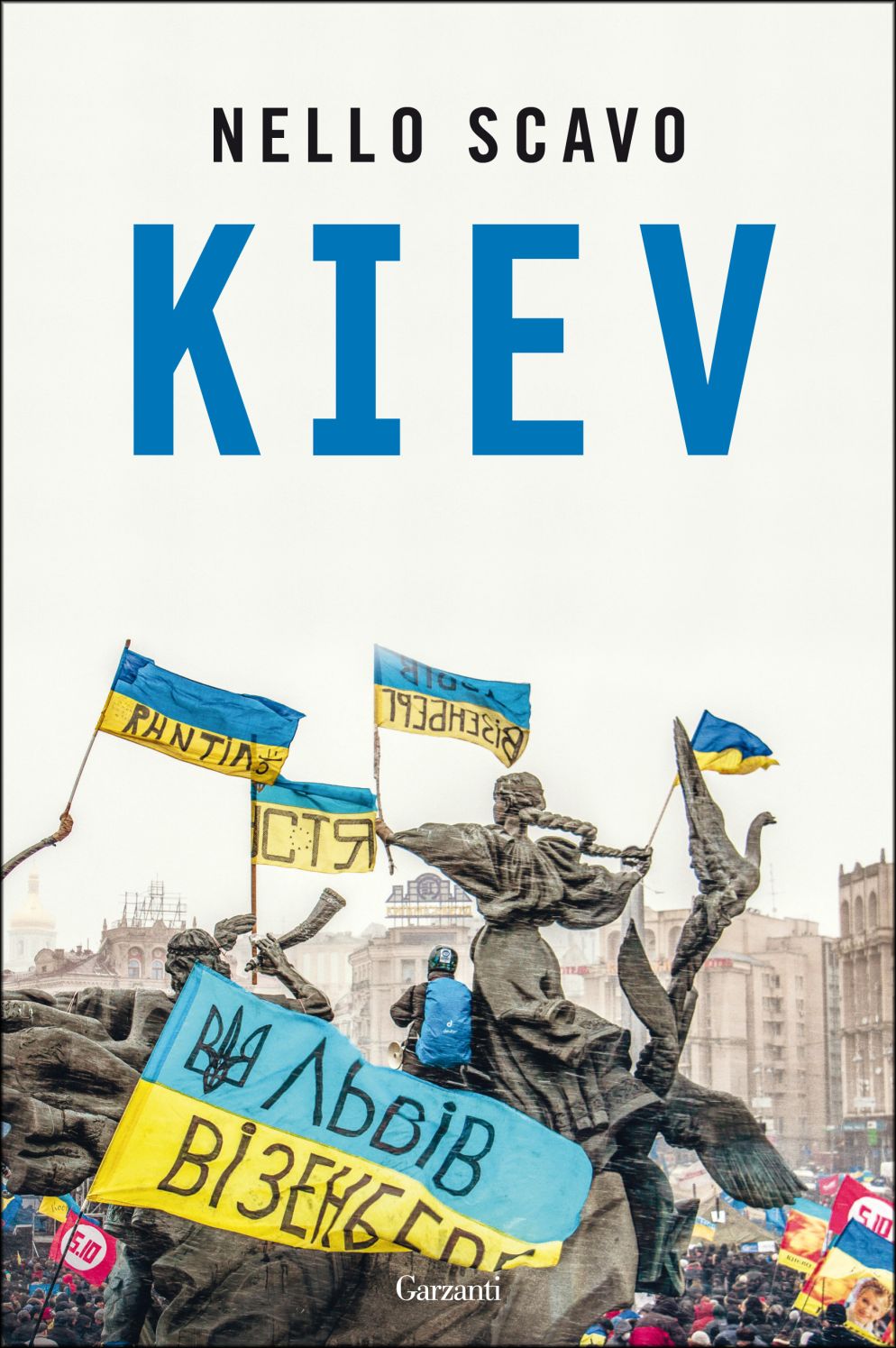

Il testo di questa pagina è un estratto dal nuovo libro di Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, «Kiev» (Garzanti, 160 pagine, 15 euro), diario personale di un conflitto nel cuore dell’Europa, scritto sul campo.

Benvenuto a Kiev, mi dico sbarcando dall’ultimo volo prima della chiusura dei collegamenti aerei. La guerra è lontana. Qui nella capitale non scoppierà mai. Lo dicono tutti. Si sbagliano. Tre giorni dopo saremo travolti dalle bombe, circondati, assediati, costretti a cercare un riparo, a razionare i pasti, a sfuggire al tiro dei cecchini e alla traiettoria dei missili. Vista da dentro, la guerra è un tormento. Perché non hai una visione d’insieme, ma solo pezzi di un puzzle. Il giornalismo non è storiografia. È il racconto dell’istante, con la promessa di mettere insieme i fatti alla tua portata e trovare le connessioni. Ogni storia, piccola o grande che sia, ha un suo contesto. Questo le rende universali, anche se non esaustive. E questo libro non è nient’altro che un lungo reportage attraverso i giorni che hanno cambiato per sempre la storia del nostro tempo. (...)

È questo il momento esatto in cui mi decido a non lasciare Kiev. Un diplomatico europeo, nel corso di una lunga chiacchierata nella bella villa che fa da ambasciata e da residenza, mi dice che qualcosa sta cambiando. «Fino a una settimana fa escludevo che la guerra potesse arrivare a Kiev. Non ci sono ragioni geopolitiche né economiche che possano giustificare l’assedio della capitale. Ed è quello che ho scritto in tutti i report ai miei superiori. Fino a ieri». Le parole dell’ambasciatore sono più di un campanello d’allarme. È chiaro che non vuole dire tutto di sua iniziativa. Il suo ruolo gli impedisce di rivelare segreti e soprattutto la sua alta considerazione dell’incarico che riveste non gli permette di farlo spontaneamente.

Ma si capisce che ha voglia di dire qualcosa, mentre con calcolata eleganza fissa la tazza di caffè americano e inzuppa biscottini di farina e zenzero preparati dalle cuoche ucraine. «Perché fino a ieri?» chiedo. «Perché ho visto Putin parlare alla televisione. Lo conosco. L’ho incontrato molte volte. E quello sguardo dice qualcosa. Ha i modi di una persona paranoica. Rinchiusa in una bolla blindata nei due anni di pandemia. Sapevo che non vuole incontrare quasi nessuno. Che è ipocondriaco e quando un funzionario del Cremlino deve parlargli di persona lui lo obbliga a due settimane di autoisolamento. Poi lo riceve tenendolo a metri di distanza. Putin ha paura di star male, teme di morire. Forse per il Covid, forse per qualcosa d’altro. E adesso vuole accelerare».

Una risposta come questa merita altre domande. Ma il diplomatico non vuole andare oltre. Prima di congedarmi mi confida una delle menzogne che il piccolo zar ha raccontato ad alcuni premier europei. «Mesi fa, dovendo giustificare la pressione militare sul Donbass, disse alla cancelliera tedesca Angela Merkel che il sostegno dei russi alla causa separatista era motivato anche dall’odio ucraino verso i simboli religiosi russi. Putin», mi racconta l’ambasciatore, «disse che le milizie di ultradestra fedeli a Kiev avevano bruciato nel Donbass e nel Donetsk alcune chiese ortodosse».

Un buon pretesto per non voltarsi dall’altra parte. Se solo fosse stato vero. «Era una bugia», conferma il diplomatico, «scoprimmo che nessuna chiesa era stata danneggiata. Angela Merkel ci rimase molto male». Soprattutto perché questo dettaglio rivelava che Vladimir Putin aveva affermato il falso pur sapendo che l’intelligence sul campo e le immagini satellitari lo avrebbero smentito. Un bugiardo che non teme di essere smascherato è per definizione una persona psicologicamente instabile e pericolosa. Perciò Kiev non può essere considerata al sicuro. Più Putin ripete che non intende invadere la capitale, e più mi convinco che è esattamente ciò che proverà a fare. (...)

Non ho mai desiderato la guerra, ma mi sono ripromesso di raccontarla. È successo tante volte in questi primi trent’anni di mestiere, dai Balcani fino a qui, passando per ogni continente. I timbri sul passaporto non mentono. Il giro del mondo l’ho compiuto almeno due volte. Ma in un modo non convenzionale. Poco lusso, scarso comfort e tanto sudore. Un po’ come finire a raccontare sempre il lato oscuro, ogni volta cercando e trovando inattesi ed eroici spiragli di luce. (...)

Ma Kiev è un’altra storia. Kiev è il sogno e l’incubo di ogni inviato speciale. Non potevo immaginare che il dolore di tutte le guerre, che le lacrime di ogni vedova, che il pianto di ogni orfano incontrato in questi anni, si ammassassero all’improvviso, in un solo sordo colpo, proprio qui, alle 4:50 del mattino. Nella città dove tutto è azzurro e oro. (...)

«Scarpe buone e un quaderno d’appunti», per dirla con Anton Cechov, resta la regola d’oro. A patto di non dimenticare mai l’avvertenza di Erodoto, vero antesignano di ogni inviato speciale: «Questa è la più amara sofferenza per un uomo: avere molta conoscenza ma nessun potere». Noi possiamo andare, vedere, ascoltare, interrogare, infine raccontare. Ma non abbiamo il potere di cambiare per sempre le cose. Magari aggiustarle per un po’. Attraverso il nostro modo di ascoltare e vedere, però, possiamo far sì che domani nessuno abbia l’alibi del «non sapevamo». È esattamente questa la sfida di ogni conflitto. Ed è quella che perdiamo più spesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA