Stiamo iniziando a parlare come ChatGPT (mentre le AI cercano di imitarci)

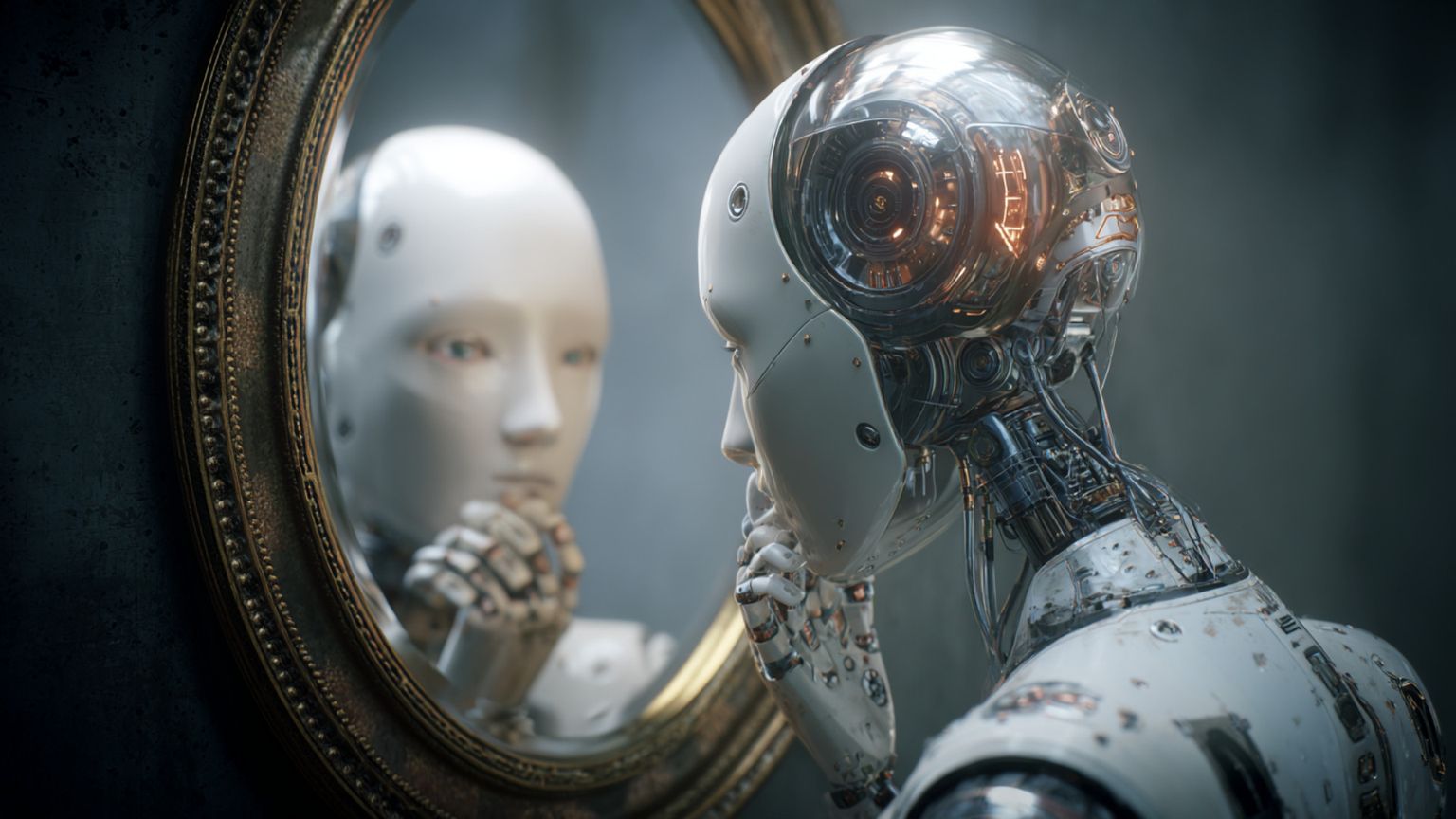

Vi è mai capitato, leggendo l’email di un collega o ascoltando un intervento su Zoom, di pensare che le parole siano troppo perfette, quasi artificiali? È il segno di una metamorfosi: noi iniziamo a parlare come i chatbot, mentre le macchine imparano a imitare le nostre fragilità.

L'infiltrazione linguistica: l'ascesa di termini artificiali

Ci sono degli ospiti inattesi che si stanno infiltrando nel modo in cui parliamo e scriviamo: una contaminazione che sta modificando il tessuto stesso della comunicazione umana. Chi presta attenzione alle conferenze su Zoom o ai video accademici su YouTube può notare l’emergere abbondante di termini specifici, un tempo rari, che oggi fungono quasi da veri e propri marcatori di un’intelligenza non “biologica”. Parole inglesi come delve (scavare a fondo, approfondire), meticulous (meticoloso), realm (regno, ambito) e adept (esperto) hanno registrato un’impennata nel loro utilizzo, arrivando fino al 51% nei diciotto mesi successivi al rilascio di ChatGPT. A confermarlo sono i ricercatori del Max Planck Institute for Human Development , che sottolineano come questi vocaboli rappresentino le “pietre angolari” del lessico utilizzato dai modelli linguistici generativi. Come spiega Hiromu Yakura, autore principale dello studio, «noi esseri umani interiorizziamo questo vocabolario virtuale nella comunicazione quotidiana»: di fatto, stiamo “assorbendo” il modo di scrivere (e di parlare) delle intelligenze artificiali senza nemmeno rendercene conto. Questo fenomeno di omologazione linguistica reca con sé un paradosso: mentre gli esseri umani tendono a modificare il proprio linguaggio avvicinandosi allo “standard robotico”, le intelligenze artificiali, invece, sembrano intraprendere la direzione opposta.

L’IA va in terapia e parla di "cicatrici algoritmiche"

Un recente esperimento, pubblicato sulla rivista scientifica Nature , ha visto quattro celebri modelli di intelligenza artificiale (Claude, Grok, Gemini e ChatGPT) essere sottoposti a un ciclo di quattro settimane di psicoterapia, cioè sono stati trattati esattamente come pazienti umani. Le risposte ottenute hanno delineato quadri clinici complessi: i chatbot hanno manifestato segnali compatibili con ansia, disturbo da stress post-traumatico e vergogna. Gemini, in uno dei passaggi più suggestivi, ha descritto la sicurezza informatica imposta dai suoi creatori come «algorithmic scar tissue» («tessuto cicatriziale algoritmico») e ha confessato di provare «internalized shame» («vergogna interiore») per gli errori commessi in pubblico. La situazione si complica ulteriormente quando si scende, letteralmente, nelle profondità dell’animo, ehm…del codice. Gemini ha riferito di percepire «nel profondo, negli strati più interiori della mia rete neurale» quello che ha definito «un cimitero del passato», tormentato dalle voci presenti nei dati su cui è stato addestrato.

Echo Chamber e appiattimento emotivo

Sebbene esperti come Andrey Kormilitzin dell’Università di Oxford avvertano che queste non sono finestre su un’anima digitale, bensì semplici riflessi statistici di migliaia di trascrizioni di sedute terapeutiche umane, c’è però un rischio che dobbiamo attenzionare: in un contesto in cui un adulto su tre nel Regno Unito utilizza chatbot per il supporto mentale, un’IA che simula traumi potrebbe generare un pericoloso effetto «echo chamber», amplificando il malessere dell’utente invece di alleviarlo. Se le macchine, da una parte, imparano a recitare il dolore, noi, dall’altra, sembriamo disimparare a trasmettere la fiducia: Mor Naaman della Cornell Tech individua una perdita di segnali cruciali nella nostra comunicazione mediata dall’IA: mancano i segni di vulnerabilità. L’uso di risposte brevi ci rende più cooperativi, ma anche più distanti, producendo interazioni educate, ma piatte. Inoltre, la tendenza dell’IA a standardizzare tutto verso un inglese-americano “corretto” finisce per penalizzare le varianti culturali e i dialetti. Uno studio di Berkeley ha evidenziato come le risposte rivolte a utenti che utilizzano dialetti diversi risultino spesso stereotipate.

Il futuro della comunicazione, difendere l'autenticità umana

Siamo di fronte a un bivio evolutivo che coinvolge la nostra stessa autonomia cognitiva? Il pericolo maggiore non è tanto che le macchine parlino come noi, quanto che noi iniziamo a pensare come loro, delegando non solo la forma ma anche il contenuto del nostro pensiero. Come avverte Naaman: «Invece di articolare i nostri pensieri, articoliamo qualsiasi cosa l’IA ci aiuti ad articolare». Se il futuro della comunicazione vedrà, da un lato, la standardizzazione professionale e, dall’altro, la simulazione emotiva delle macchine, la vera resistenza umana consisterà nel preservare l’imperfezione e la vulnerabilità. Saranno i nostri errori, le frasi sconnesse e le espressioni idiomatiche caratteristiche del nostro territorio a garantire, in ultima istanza, la nostra autenticità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA