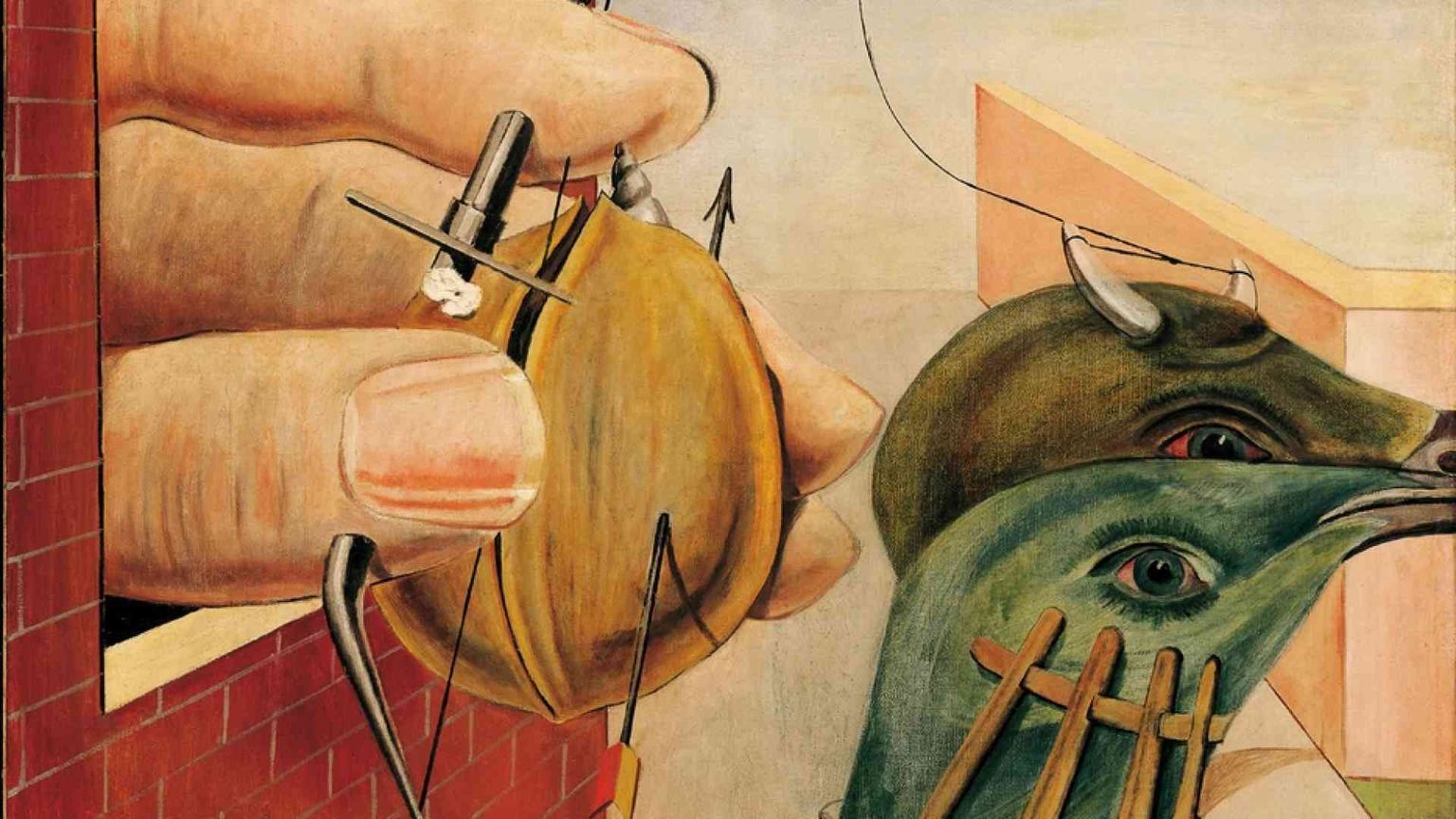

Lo "psichiatra" Ernst apre la testa di Narciso

Le complesse ricerche dell’artista surrealista fra alchimia e forme naturali dell’esistenza: una grande mostra a Palazzo Reale. Da De Chirico all’ironia tragica sulla post-verità

Dal momento della scoperta folgorante di De Chirico nel 1919, dall’esperienza Dada e l’applicazione del collage, alla pratica del frottage (passava la matita su un foglio appoggiato su assi di legno la cui venatura era molto evidente o su altre superfici scabre lasciandone emergere figure e forme strane), a quella del grattage (grattava la superficie di quadri dipinti su una tela poi appoggiata su un supporto ligneo scabroso), fino alla serie dei microbi, cioè quadri in miniatura, di pochissimi centimetri: nei Sette microbi visti attraverso un temperamento del 1953 ciò che emerge è la volontà di unire insieme condizioni mentali che precedono la normalizzazione culturale: folli e bambini, per esempio. I microbi mi fanno ricordare alcune piccole opere di Burri, viste qualche mese fa nella mostra allestita dalla sua Fondazione sul tema del nero. Miniature dei quadri maggiori a comporre un “Museo portatile”, che l’artista aveva regalato ogni anno a Natale a James Johnson Sweeney, il direttore del Guggenheim di New York, e che gli eredi del critico americano hanno reso in dono alla Fondazione Burri. Come scrive Martina Mazzotta, che con Jürgen Pech cura la mostra su Max Ernst apertasi qualche giorno fa a Palazzo Reale (fino al 26 febbraio), «in un grande stipo-libreria sono disposte le opere in miniatura, grandi come un’unghia, che a uno sguardo ravvicinato dischiudono arcani e meravigliosi paesaggi-decalcomanie, indicati dall’artista come “batteri” che attivano il funzionamento del cervello, in un fluido gioco tra micro e macrocosmo».

In questa sintesi c’è parecchio, se non proprio tutto, dell’intelligenza “operativa” di Ernst, della sua attitudine di antropologo- scienziato. Ma in questo caso è l’antitesi al metodo operativo dei moderni di cui scriveva Maurice Merleau-Ponty nel suo saggio-testamento – L’occhio e lo spirito – come modus (appunto) operandi tipico del Novecento. Per Ernst operativo vale come ostetrico delle idee profonde, e infatti qualcuno ricorda che inizialmente avrebbe voluto fare lo psichiatra. Prima di entrare nel merito, plaudo alla scelta di proporre a Palazzo Reale per una volta una mostra diversa dal solito. Il solito si riassume nel “taglia copia incolla” come metodo della programmazione di questi spazi, ovvero la scelta di prelevare un nucleo ampio di opere da un museo straniero e trasferirle negli spazi milanesi, una prassi contraria alla logica (ma direi anche all’etica) con cui dovrebbero essere pensate e programmate le mostre, cioè in una logica culturale e non soltanto mercantile, come verifica pubblica di studi, idee e scoperte critiche. Vale a dire, come crescita del sapere collettivo, insomma. La mostra dedicata a Max Ernst non si propone dunque l’obiettivo caro all’“industria culturale”, ma il più utile fine di far capire come funziona la mente di un artista che ha dato forma a un universo parallelo a quello reale, non disdegnando il ricorso all’ispirazione che gli offrivano le forme naturali. In questo, com’è stato ben detto, egli aveva trovato nel tardo medioevo tedesco e nella prima modernità alcune ispirazioni, per esempio le forme “mostruose” che talvolta compaiono in Schongauer e Grünewald.

Nel testo del 1936, intitolato Oltre la pittura, Ernst ripercorre quella sorta di imprinting che fin dagli anni dell’infanzia – era nato nel 1891 a Brühl in Renania – lo spinge a elaborare “ossessioni” (visive, tecniche, materiche, oniriche), che lo porteranno a comporre la sua Storia naturale, titolo di una splendida serie di disegni a frottage, dove – non è strano per un artista di origini tedesche, il retroterra è la foresta. In quel testo Ernst tocca molti punti della sua poetica, e a proposito del frottage ricorda il potere ipnotico (qui penso ai sogni di Desnos) della foresta, evocando quindi la soglia immaginativa che Leonardo descrive quando parla delle associazioni che vengono alla mente osservando le macchie spontanee che si presentano su un muro. Ernst è un visionario? Lo è nella misura in cui immaginazione e alchimia si sostengono vicendevolmente: l’ermetismo concettuale e semantico delle immagini di Ernst nasce da una magia naturalis che, parlando del collage, lo associa alla «collocazione sotto whisky marino. Qualcosa come l’alchimia dell’immagine visiva». Era un riferimento già presente nel motto di una sua personale del 1921 a Parigi: «La messa sotto whisky marino / si fa in cachi e in 5 anatomie / Viva lo sport!». Ermetismo come automatismo delle associazioni: sarà un tema caro al surrealismo, anche nella poesia, ma nel caso di Ernst è l’alchimia il terreno delle sensazioni miste che «la trasfigurazione totale degli esseri e degli oggetti» genera come sinestesia attraverso lo sguardo. È, a suo modo, il cavallo di troia di Narciso che non riconosce se stesso nello specchio ma comincia a elaborare nella propria mente pensieri che lo rendono simile al bambino, un habitus che vorrebbe riscattare l’uomo ma progredisce verso la propria fine (Ernst se ne rende conto con l’esperienza della Grande Guerra).

Sorprende pensare che ogni nuova relazione con le quattro donne con cui ha vissuto comincia nell’istante in cui finisce quella che l’ha preceduta, come se il legame di Ernst con le donne – dalla prima moglie, la storica dell’arte Luise Straus-Ernst, passando dalla pittrice francese Marie-Berthe Aurenche e, durante la Seconda guerra mondiale, dalla collezionista Peggy Guggenheim, fino all’ultima coniuge, l’artista americana Dorothea Tanning – dovesse essere nel segno del continuum e rappresentasse una sorta di dipendenza creativa dal femminile: la necessità di essere capito e al tempo stesso di esibirsi per chi, in modi differenti, aveva il ruolo di musa. La mostra di Milano media fra due esigenze: quella del pubblico generico interessato a conoscere uno dei geni assoluti non soltanto del dadaismo e del surrealismo, ma dell’arte novecentesca (l’unico mi pare che, pur senza diventare un identico mito, sta a fianco a Duchamp per libertà di scelte e profondità d’intuizioni); e l’esigenza di un pubblico più specifico di cultori dell’arte tra le due guerre e del surrealismo in particolare. Per questa ragione, credo, la mostra di Palazzo Reale si propone come una scelta di materiali, spesso inediti, raccolti in vetrine e teche secondo analogie, cronologie, tecniche, sequenze, che accompagnano il visitatore negli spazi allestendo ogni volta vere e proprie stanze tematiche, anche con evocazioni diacroniche. Così ci viene narrata la continuità o la persistenza dei temi e della fertilità immaginativa di Ernst, la sua abilità in varie tecniche, spesso adattate alla ricerca ma anche al suo stato interiore (era intelligente e vitale, tuttavia la sua ironia ha sempre un retrogusto tragico, tra melancolia e senso della sconfitta umana davanti alla storia).

Questa caleidoscopica costruzione umana che si rispecchia nella sua opera, e che è anche il fondamento della sua leggendaria capacità di tenere in pugno la metamorfosi del mondo attraverso il processo “illusionistico”, ha calamitato l’interesse, anche speculativo, di compagni di viaggio come Éluard, Desnos, Aragon e Breton, ma anche di un antropologo-filosofo come Lévi- Strauss, e continua a suscitare nuove attenzioni all’interno di questo nostro tempo che sembra cercare nel mondo onirico e surreale una casa dove l’immaginazione possa esorcizzare il totalitarismo tecnologico che domina le nostre vite. Una considerazione conclusiva sul catalogo, concepito come uno strumento di lavoro e approfondimento che rende fedelmente il metodo per accumulazione e associazione visiva fra i diversi materiali esposti. Organizzato secondo periodi storici come una cronologia commentata (Germania, Francia, America e ritorno in Europa), offre preziose informazioni biografiche assieme a puntuali letture dei curatori e altri testi, tra cui un importante saggio di Rosalind Krauss del 1973, la quale a proposito della Ruota della luce, un gigantesco occhio, si sentì rispondere da Ernst: «È l’occhio dell’artista ». Si tratta, dunque, di un volume necessario, edito da Electa. La stessa casa editrice ripropone a distanza di anni due volumi antologici curati da Paola Dècina Lombardi, una delle maggiori esperte di questa materia, dedicati a La donna, la libertà, l’amore e a Ribellione e immaginazione. Surrealismo 1919-1969. Il fascicolo 42 della rivista “Riga”, infine, aveva anticipato questa mostra di qualche mese dedicando a Ernst alcune centinaia di pagine con saggi classici e nuovi, da cui emergeva la condizione di precursore che egli ebbe nell’indagare l’avvento attuale della post-verità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi