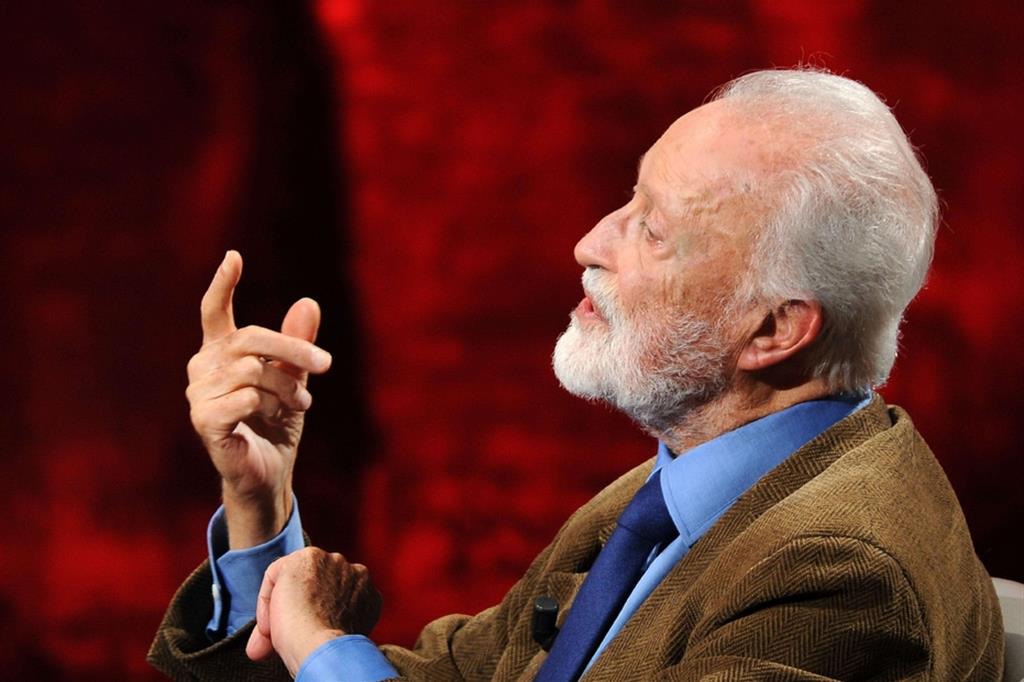

Eugenio Scalfari (2013) - Fotogramma

Un giorno di tanti anni fa capitò a chi scrive di osservare un giovane cronista che stava puntigliosamente contando i gradini di accesso al Palazzo di Giustizia. Alla fine del conteggio scrisse sul blocco di appunti: trentotto. Ma a cosa serviva? «Scalfari pretende di sapere tutto. Anche il numero dei gradini», rispose.

I meno giovani probabilmente non ricordano che Eugenio Scalfari, scomparso ieri a 98 anni, è stato il fondatore del quotidiano di maggior successo del dopoguerra e l’inventore di uno stile di informazione che lo colloca alla sommità dei padri nobili del giornalismo italiano.

A fare la fortuna di Repubblica, che sulle prime balbettava incerta sulla propria vocazione tanto che molti ne prefiguravano un’ingloriosa chiusura, fu la tragica immagine che le Brigate Rosse inviarono nel 1978 con Aldo Moro prigioniero nel covo di via Gradoli a Roma con in grembo una copia del giornale diretto da Scalfari.

Sul piano del marketing, quel volantino sortì l’effetto di consacrare un brand che da quel giorno tutti impararono a riconoscere.

E Repubblica divenne uno stile e un contrassegno, prima ancora che un quotidiano. A guidarlo con patriarcale dispotismo, un direttore dall’acuminata eleganza del ragionamento, con un radicale fastidio per la cialtroneria e l’approssimazione, che ne fece un giornale-partito con cui tutta la politica italiana ha dovuto fare i conti per più di trent’anni, dopo che per oltre quindici dalle colonne dell’altra sua creatura, L’Espresso, aveva fustigato e stanato la “razza padrona” (dal titolo di un fortunato pamphlet-inchiesta in coppia con Giuseppe Turani) e svelato il rumore di sciabole del golpe strisciante del 1967.

I suoi giornalisti – ne ha cresciuti, allevati, torturati, rampognati tantissimi – ne erano pienamente coscienti e insieme orgogliosi.

Lo chiamavano Barbapapà, per quella facies mosaica che lo faceva idealmente rassomigliare a un personaggio del Pentateuco. E come tale spesso si comportava. Ma certa alterigia, certa albagia, certa altezzosità che amici e avversari gli riconoscevano e che trascolorava dalle colonne del suo giornale erano parte di quel moralismo laico che Scalfari aveva desunto da uomini come Ugo La Malfa, Mario Pannunzio, Arrigo Benedetti e riconfezionato a propria misura.

Un marchio di qualità che alla guida di una corazzata come Repubblica interpose come un cuneo fra le grandi famiglie politiche ritagliandosi un ruolo di arbitro riconosciuto, coltivando vigorose inimicizie (memorabile quella con Craxi, viziata da un’originaria e mai sanata discordia) e insospettate aperture di credito (con l’ex avversario Ciriaco De Mita) dopo una lunga collateralità con Il Pci.

Non senza alcune personali ossessioni, come la ventennale sfida con Silvio Berlusconi (e in misura minore con Giulio Andreotti), mai conclusa e mai appagata da un armistizio consensuale.

Così come negli ultimi anni ha goduto di fuggevoli infatuazioni per alcuni nuovi leader politici, rivendicando puntualmente - da philosophe quale si reputava - il diritto di cambiare idea nello spazio di un mattino.

Figlio di un gestore di Casinò, compagno di banco di Italo Calvino al liceo classico Cassini di Sanremo, forse già da quando indossava la divisa di balilla-moschettiere si collocava senza rendersene conto a mezza strada tra Saint Just e Voltaire, ruolo che sempre più avrebbe coltivato negli anni, sferzando il potere e i poteri, i vari Cefis, Sindona, Gardini, denunciando il denunciabile, dalla maxi-tangente Enimont al malaffare che rodeva dall’interno l’anima dei partiti e che sfocerà successivamente in Tangentopoli.

La questione morale, tema caro a Enrico Berlinguer, era diventata negli ultimi anni del secolo la questione personale di Eugenio Scalfari.

Ci lascia a novantotto anni, dopo una lunga parabola che ha visto La Repubblica superare per vendite e influenza il Corriere della Sera (storica l’urticante telefonata di Scalfari a Gianni Agnelli per informarlo «dell’avvenuto sorpasso strutturale, non episodico») e una moltitudine di pubblicazioni d’intonazione filosofica – da Incontro con io, a Per l'alto mare aperto, da Scuote l'anima mia Eros a La passione dell'etica a L'amore, la sfida, il destino per citare i più noti – da far invidia ai libertini del Settecento e più di tutti a quel François-Marie Arouet (in arte Voltaire) cui agognava di somigliare, soccorso da una fama che egli stesso negli anni della maturità si era incaricato di prolungare ad aeternum, grazie a un’accurata manutenzione della propria immagine (e del proprio ego).

Uomo del secolo breve più che del nuovo millennio, Scalfari s’arrovellava negli ultimi tempi per trovare un nesso che coniugasse la complessità di un mondo in vorticosa trasformazione, ricorrendo non di rado alla poesia e alla musica (che maneggiava con imbarazzante goffaggine) per decifrarne le istanze più segrete.

Gli mancava, nonostante il senso del sacro da cui era attratto, quella fede senza la quale non si colmano «le domande ultime dell’uomo», come ricorda il Papa, che conserva con affetto la memoria degli incontri e delle dense conversazioni con il patriarca del giornalismo italiano.

.jpg?dt=1714048449946&Width=300)

.jpg?dt=1714048449946&width=677)