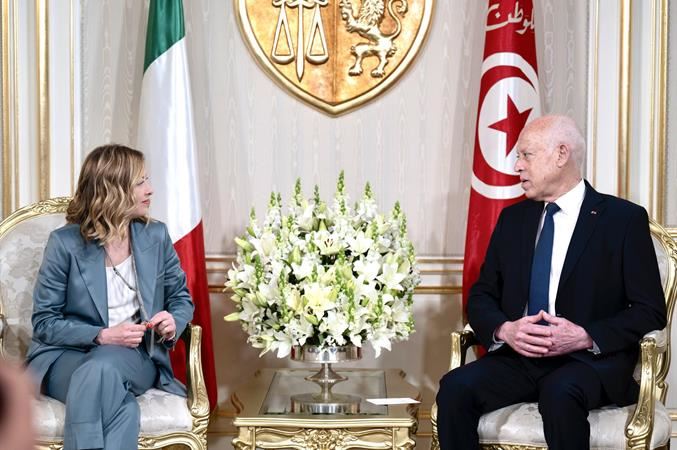

Un'anziana ospite di una Rsa italiana - Ansa

Troppe vittime nelle Rsa a causa del coronavirus? Quanti avrebbero potuto cavarsela se le residenze avessero adottato procedure diverse per l’accoglienza e la protezione di ospiti e personale? E se, soprattutto, struttura e impostazione di questi istituti fossero state diverse, meno generaliste e più agili, meno uniformi e più specifiche, cioè davvero modellate sulle esigenze dei diversi bisogni di cura e di assistenza?

Non esistono risposte certe ma solo valutazioni più o meno approfondite, auspici che trovano riscontro in alcune esperienze isolate, confortanti certo, ma al momento sporadiche, legate a contesti locali, a iniziative particolari. «Le case di riposo “generiche” non andavano bene neppure prima della pandemia – ha osservato l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Ponticia Accademia per la vita – e dobbiamo lavorare per valorizzare le convivenze tra anziani, il co-housing e le esperienze di piccole case-famiglia, così come si dovrà sostenere le famiglie perché siano aiutate a mantenere a casa i nostri nonni e i nostri genitori». Ma è davvero possibile? «Teoricamente sì – risponde Virginio Marchesi, docente in Cattolica dello sviluppo di "modelli di intervento e contesti sociali" al corso di Psicologia, tra gli esperti di disabilità e di anziani non autosufficienti in Italia – in realtà siamo di fronte a una complessità che richiederebbe interventi di sistema e competenze multispecialistiche non facili da mettere insieme, soprattutto in questo momento».

Per comprendere perché oggi circa 250 mila anziani in Italia vivano nelle più o meno 7mila residenze che nell’ultimo decennio sono cresciute da Nord a Sud, anche se in misura differente da regione a regione, molte delle quali, spesso sono forme di residenzialità collettive non sempre Rsa bisogna fare un passo indietro. E dire innanzi tutto che neppure sui numeri c’è certezza. Secondo le stime del ministero della salute che si ricavano dai monitoraggi dei Lea (livelli essenziali di assistenza), le residenze per anziani offrono ufficialmente circa 188mila posti letto. Considerando che il tasso di turnover è intorno al 25% annuo (variabile a seconda delle tipologie degli ospiti) – anche in epoca di mortalità “ordinaria” – i calcoli sono presto fatti, oltre 250mila anziani sono ospiti dei servizi residenziali. E queste dovrebbero essere le residenze censite. Poi esiste un arcipelago indistinto di case di riposo, istituti, centri di accoglienza, “ville fiorite”, “case famiglie” che nessuno è in grado di stimare e di cui spesso la cronaca ci racconta il lato peggiore, come avvenuto l’altro ieri in Sicilia. Carenza grave, ma finché non ci sarà una legge quadro nazionale in grado di classificare in modo rigoroso le tipologie e il livello di prestazioni e di cura necessario nelle varie residenze, il rischio di confusione sarà molto elevato.

Oggi succede che ogni regione consideri “residenze sanitarie assistite” realtà un po’ o anche molto diverse l’una dall’altra. «Oggi nelle Rsa – osserva Marchesi – abbiamo anziani con bisogni molto diversificati. Da lievi fragilità che potrebbero essere assistite in altro modo a persone con funzioni vitali gravemente compromesse, che necessitano per esempio di respirazione artificiale o di alimentazione tramite peg a persone con gravi demenze in fase avanzata o terminale. Evidente che queste persone abbiano bisogno di assistenza specialistica, con competenze adeguate.

Ora, qual è il numero di presenze più opportuno per assistere al meglio queste situazioni di grave non autosufficienze?. Venti, trenta, cinquanta posti letto? Forse dei “centri multiservizi” fatti di un insieme di realtà di dimensioni ridotte finalizzate ad accogliere ospiti con condizioni “omogenee” potrebbero essere una risposta. Una risposta capace di “contesti di vita” differenti basati sulle caratteristiche degli ospiti. Tale soluzione potrebbe rappresentare un superamento delle Rsa di 250 o 300 posti, seppur divise in nuclei, che in alcuni casi si registrano oggi e che sono destinate a farsi carico in alcune realtà del complesso dei problemi, ma talora, sembrano incapaci di orientare le proprie risposte alle specifiche problematiche che l’utenza presenta».

Come pure avrebbero la necessità di assistenza specifica, in questo caso più leggera, coloro che, essendo soli, accusano solo lievi problemi di autonomia, per esempio l’incapacità di prepararsi il pranzo o di tenere pulita la casa. Per costoro non c’è la necessità di una elevata intensità assistenziale, che invece caratterizza la gran parte degli ospiti delle Rsa. Perché allora non prevedere, in quel principio del “centro multiservizi”, una rete di cohousing, minialloggi protetti, residenze leggere che, pur sostenendo e rinforzando una socialità per chi non ha più nessuno, possa allo stesso tempo assicurare a tali persone la sicurezza di presenze garantite. Insomma, invece di una Rsa “generalista” da 200 posti, meglio strutture con un minor numero di posti letto, ancorchè in un contesto unitario, diversificate in base alle necessità relative alla “qualità della vita e dell’assistenza” degli ospiti. Da una semplice collaborazione domestica a una presenza socio-sanitaria 24 ore al giorno, con presidi specialistici salvavita per persone di elevata fragilità.

«Certo, l’idea di diversificare l’assistenza in base ai vari livelli di intensità di cura sarà la regola per il futuro – riprende l’esperto – ma dobbiamo considerare che si tratta di interventi da orchestrare tra privato sociale, associazioni, Comuni, pubblica assistenza, sistema sanitario e che quindi non succederà domani. Quando queste realtà cominceranno a sorgere in numero adeguato, ammesso che si troveranno i finanziamenti che ora mancano, potremo cominciare a riconvertire l’esistente. Ma nel frattempo dobbiamo tenerci ben strette le realtà che abbiamo e che fino a questo momento hanno retto».

C’è anche da dire che oggi non più del 20-30% degli anziani ultra 75enni non autosufficienti vive in Rsa o in strutture protette. La maggior parte continua a rimanere nelle proprie abitazioni sfidando, soprattutto nelle realtà urbane, isolamento e solitudine. Qualcuno lo fa per scelta, forse i più per i costi. Quante sono infatti le famiglie che possono permettersi di pagare cifre mensili da 1.500 a 3mila euro, in base alla struttura e al livello di patologia da assistere? «Di fronte a patologie complesse che richiedono assistenza specialistica per 1.200-1.400 minuti medi settimanali per ogni ospite, e quindi personale presente notte e giorno, i costi diventano significativi». E quando non intervengono i Comuni, gravano interamente sulle spalle delle famiglie.

L’arcivescovo Paglia ha ricordato quanto sia inaccettabile adeguarsi alla cultura dello scarto e ha osservato che «chi ha speso la vita per farci nascere, darci un’educazione e condurci verso l’esistenza, merita di essere accudito nella propria casa o in un ambiente familiare e pieno di cure e attenzioni, nel tempo della vecchiaia». Concetti che il professor Marchesi condivide pienamente, pur facendo notare due difficoltà. La prima riguarda la percentuale costantemente in aumento dei “grandi anziani”, e fra questi le persone non autosufficienti, che arrivano ad avere la necessità di un’assistenza sociosanitaria complessa.

«Per accudire queste persone sarebbe necessaria una famiglia allargata, disposta a dedicarsi a questo obiettivo notte e giorno. Esistono ancora nuclei familiari così?. In molti casi si, ma in molti casi no.». La seconda riguarda quelle che vengono definite lievi o medie disabilità. Quando manca una rete familiare accogliente e inclusiva, occorre chiedersi se la soluzione migliore sia una badante o una struttura leggera, in grado di garantire vicinanza ma di non spezzare il desiderio di socialità degli anziani. Intorno ai punti fermi del rispetto e della dignità, occorre cioè rivedere globalmente il concetto di assistenza della terza e quarta età che il coronavirus ha terremotato forse definitivamente. Ma occorre fare in fretta. Tra dieci anni gli anziani non autosufficienti saranno il 29% in più e, se non ci pensiamo ora, non avremo né le risorse né le strutture per accudirli.

«Mi sia permesso sottolineare – conclude Marchesi - che una delle emergenze e delle priorità per tutti noi, dopo questa fase assai dolorosa, per tanti versi, sarà quella di ricostruire e ricucire un rapporto di fiducia tra i “familiari” degli ospiti e le Rsa, tra coloro cioè che, portatori di istanza affettive, si sono visti non riconoscere questa dimensione e coloro che “accudenti”, medici, infermieri, assistenti alla persona e tutti coloro che nelle Rsa lavorano che si sono visti frustrare, nella realtà della morte del proprio assistito, il quotidiano lavoro e contemporaneamente negare - in molti casi – quel “riconoscimento” del loro ruolo da parte dei “familiari” che ha sempre costituito una spinta motivazionale fondamentale».

.jpeg?dt=1713358930417&Width=300)

.jpeg?dt=1713358930417&width=677)