Edward Poynter, “Israele in Egitto” (1867) - WikiCommons

Durante il lockdown è stato pubblicato nella nostra lingua il saggio di David M. Carr Santa resilienza. Le origini traumatiche della Bibbia (Queriniana, pagine 272, euro 27,00; traduzione di Roberto Tondelli). L’autore, di confessione quacchera, è docente di Antico Testamento presso l’Union Theological Seminary di New York ed è considerato uno dei maggiori esperti sulla formazione testuale dei testi biblici. A parte la coincidenza con il momento drammatico, che ha coinvolto e in buona parte ancora coinvolge la popolazione del villaggio globale e in particolare proprio la città e il Paese in cui lavora e vive il Carr, colpisce la chiave interpretativa che egli introduce nel percorrere i diversi momenti della storia della salvezza ebraico-cristiana, nel loro raccontarsi e quindi cristallizzarsi nelle Scritture sante. Il testo di agevolissima lettura, anche per i non addetti, trae spunto da un’esperienza traumatica personale, che Carr ha vissuto e che ha determinato la sua vocazione di ricercatore in campo biblico, come percezione e resilienza che si nutre della convinzione che «Dio è sempre presente, anche quando la vita va in frantumi ». La scrittura assume quindi una sorta di carattere terapeutico, generandosi dal grembo di esperienze traumatiche, ovvero di sofferenze sia fisiche, che morali, come la perdita di una persona cara, la malattia o una delusione amorosa. E ciò accade spesso nella biografia di chi si dedica allo scrivere, nutrito di resilienza, che è anche fonte di conoscenza, come recita il coro dell’Agamennone di Eschilo (il più tragico dei tragediografi dell’antica Grecia), che Carr cita: Zeus «i mortali guida al pensiero, egli ha stabilito la legge della conoscenza mediante sofferenza». Nelle Scritture abbiamo modo di rinvenire una sorta di prospettiva rovesciata rispetto a quella di Eschilo, allorché leggiamo che «Chi aumenta il sapere, aumenta il dolore» (Qo 1,18), cui si ispira il pessimismo cosmico di Arthur Schopenhauer, col suo determinante influsso sul pensiero di Friedrich Nietzsche e di Ludwig Wittgenstein, sulla musica di Richard Wagner, sull’opera di Thomas Mann e sul poetare leopardiano, sicché già nel 1858 Francesco De Sanctis scriveva: «Leopardi e Schopenhauer sono una cosa. Quasi nello stesso tempo l’uno creava la metafisica e l’altro la poesia del dolore».

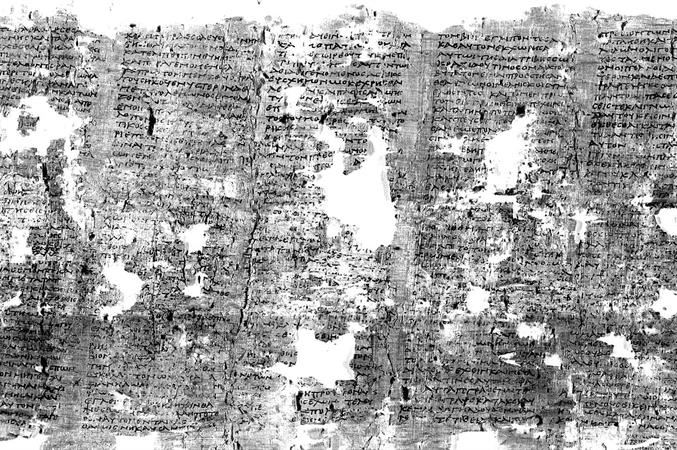

Se da questa prospettiva si tratta dei nostri traumi personali (quali appunto la malattia, la perdita o la delusione amorosa), nel caso delle Scritture sante, Carr individua in momenti traumatici collettivi del popolo d’Israele e della comunità cristiana l’origine del testo sacro. Nel nostro contesto pandemico, che ha consentito a molti di noi di diventare più fecondi nell’arte dello scrivere, può risultare significativo ed istruttivo il fatto, ben documentato e descritto dall’Autore, che nel momento della resi- lienza rispetto ad un trauma collettivo, la comunità non solo affida la memoria al racconto e al testo, ma riscopre il testo. Nel raccontare le origini della riforma di Giosia, infatti, non possiamo dimenticare come essa tragga nutrimento dal ritrovamento di un rotolo della Torah (2Re 23,1-3) che viene letto al popolo perché aderisca all’alleanza. Si sarebbe trattato di quello che gli specialisti chiamano un proto-Deuteronomio, ovvero una prima stesura del libro che ancora oggi porta questo nome. Ed è anche per questo che, fin dall’inizio della pandemia, ho caparbiamente insistito sulla necessità per noi credenti di approfittare di questo tempo per riscoprire le sante Scritture e nutrire di esse la nostra fede. L’esperienza traumatica della dominazione assira, determinante per la tematica dell’alleanza come patto di vassallaggio, da cui ha preso vita la riforma di Giosia, precede l’altra esperienza traumatica, quella dell’esilio babilonese, anch’essa legata alla scrittura profetica e a quella che l’autore indica come la vera e propria 'nascita del monoteismo', attraverso Ezechiele, Geremia e il deutero-Isaia, con l’attitudine a scrivere in esilio, ma non dell’esilio. Nella prospettiva della lettura/ascolto della Parola, il cap. 8 del libro di Neemia racconta come veniva letta e commentata la Scrittura, cui seguirà l’istituzione della festa delle capanne: «Essi leggevano nel libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso e così facevano comprendere la lettura» (Ne 8, 8). Mi sembra importante sottolineare quel leggere nel libro piuttosto che il libro (una sfumatura che è dato cogliere nella neoVulgata) e la necessità di interpretarne il senso più profondo, ma al tempo stesso più attuale. La S(s)crittura ha a che fare con la 'sopravvivenza', come la Pasqua con la memoria della resilienza e del trauma della schiavitù in Egitto e questo, secondo Carr, vale anche per il Cristianesimo e il Nuovo Testamento, sulle cui fonti documentarie la trattazione risulta più debole, ma non dimentichiamo che l’autore è specialista dell’Antico Testamento.

Mi sembra interessante notare come, secondo la ricostruzione attuata nell’orizzonte del metodo della critica storica, si ipotizzano unità letterarie precedenti la redazione dei testi neotestamentari, così come li leggiamo oggi. Tra queste fonti rivestono un ruolo particolare i racconti della passione del Signore. Ecco il primo trauma da cui sgorgano i testi, che giustamente l’autore collega al trauma per la distruzione del tempio di Gerusalemme. Di qui la tesi, ormai acquisita, che dal medio giudaismo (templare e rabbinico insieme) dei tempi del Gesù storico nascano il giudaismo rabbinico (senza più tempio né sacerdozio) e il cristianesimo. L’altro trauma che diviene grembo degli scritti neotestamentari è la persecuzione dei seguaci di Gesù. Paolo stesso, secondo Carr, sarebbe tormentato dal passato, «non per il suo giudaismo, ma per avere perseguitato i seguaci di Gesù e per aver oppresso, così facendo, Gesù stesso». Ben consapevole della problematicità di certe sue affermazioni, l’autore interpreta il brano di 2Cor 12,2-4 (quello in cui l’apostolo parla del rapimento al terzo cielo) come un tipico esempio che rimanda ai «racconti che le vittime di un trauma fanno della loro esperienza ». In ogni caso – e ci sarebbe molto da discutere a riguardo – dall’esperienza traumatica di aver perseguitato i cristiani nasce il monoteismo missionario, che si accompagna al giudaismo messianico del gruppo gerosolimitano. Mentre nell’analisi dell’Antico Testamento l’interpretazione in chiave psicologica (direi psicanalitica) risulta ben equilibrata rispetto a quella storico-critica, in relazione ai testi neotestamentari la prima opzione prevale di gran lunga sulla seconda. Tale mia 'impressione' può essere confermata dalla visione che Carr adotta circa i rapporti fra cristianesimo ed ebraismo, allorché scrive: «Laddove Paolo stesso non si sentì mai del tutto in pace con i suoi trascorsi da persecutore della chiesa, il movimento gentile cristiano che egli contribuì a fondare continuò a lottare con il proprio passato giudaico 'inseguendo' il giudaismo in ogni epoca, cioè perseguitandolo ». Lettura intrigante, ma forse, proprio per questo, discutibile. In conclusione l’autore dichiara che attraverso questo lavoro, in cui si incrociano storia e psicanalisi, esperienza personale ed esegesi, lo ha condotto a «rivalutare la sapienza antica nel giudaismo e nel cristianesimo». E questo perché non è il pessimismo l’esito certo del trauma, ma il fatto che tale esperienza ci possa rendere consapevoli «del fatto che la vita comporta la casualità della sofferenza».