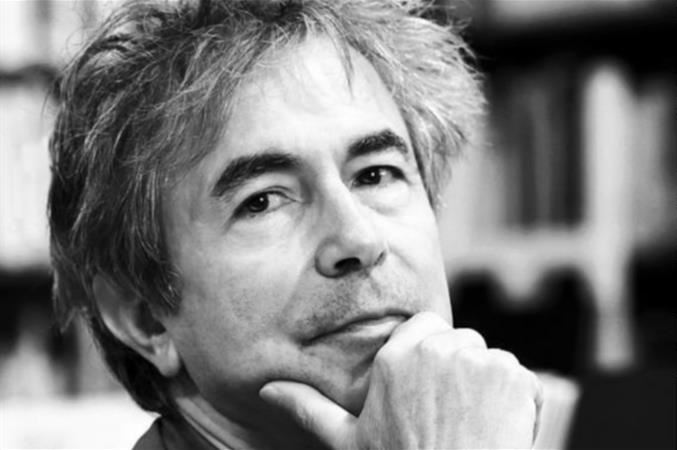

Tom Wolfe (Ansa)

Il carattere distintivo della sua opera e della sua personalità è stato quello dell’eccentricità e dell’essere controcorrente, in un’America, quella degli anni Settanta e Ottanta che ha saputo e voluto raccontare al di là degli schemi imposti dalle mode e dalle categorie che andavano mutando la società.

Parliamo di Tom Wolfe, lo scrittore scomparso oggi all’età di ottantasette anni. Era nato in Virginia, a Richmond, il 2 marzo 1931, aveva studiato a Yale e si era affermato, all’inizio, grazie al giornalismo, che aveva esercitato in un’ottica che metteva a frutto un intuito lucidissimo e a volte sarcastico, grazie ad una capacità di osservazione che lo portava a intuire in anticipo e con acuta sensibilità i cambiamenti in atto nella società americana, puntando l’attenzione su un contesto che dava sempre più importanza al consumismo e al narcisismo di massa, operando una sorta di racconto critico, che metteva alla berlina, status sociali e situazioni ambigue.

Ed era stato tra i primi a coniare, negli anni Settanta, il termine di “radical-chic”, che poi diventò un modo di dire molto usato anche in Italia. L’occasione che gli aveva ispirato questa celebre definizione era stato il ricevimento organizzato a Manhattan nel gennaio 1970 da Felicia Bernstein, moglie del compositore e direttore d’orchestra Léonard, per sostenere la causa del gruppo rivoluzionario marxista-leninista delle Pantere Nere. La serata si era svolta nell’attico di tredici stanze che i Bernstein possedevano a Park Avenue, e Wolfe ne aveva scritto un ampio e caustico resoconto, una satira della buona coscienza progressista, che oggi come allora non sa resistere alla tentazione di unire benessere materiale e retorica rivoluzionaria.

Per gli anni Settanta aveva invece intuito un’altra famosa definizione, quella del “Decennio dell’Io”, per caratterizzare gli anni in cui si era diffusa l’idea della necessità di dedicare la propria esistenza alla cura di sé, della propria immagine, delle proprie ambizioni. Come giornalista già aveva messo alla prova la natura di scrittore, non accontentandosi del semplice mestiere, ma diventando un maestro del reportage, grazie alle qualità di un’osservazione che portava ad una scrittura della realtà, ad un racconto che andava ad indagare in mondi e situazioni che conosceva molto bene.

Sono temi che ritroviamo anche nei suoi numerosi romanzi, soprattutto in quello che gli ha dato la popolarità negli anni Ottanta, diventando un bestseller in tutto il mondo, Il falò delle vanità, uscito nel 1986, una commedia umana, intensa, lucida e impietosa e caustica soprattutto rispetto all’edononismo imperante in quegli anni. Indimenticabile è il racconto del declino del protagonista, Sherman McCoy, uno dei padroni di Wall Street, che sente di avere il mondo ai suoi piedi: guadagna un milione di dollari all’anno, vive in un appartamento di quattordici stanze a Manhattan, al riparo dai pericoli e dalle violenze della metropoli multirazziale. Quando però una sera McCoy investe con l’auto un giovane nero nel Bronx inizia il suo inesorabile declino. La polizia, i giornalisti, i politici e i difensori civici non hanno remore, né pietà, trasformando l’uomo di successo, il superprivilegiato, nella vittima designata di un’intera città.

<+RIPRODUZ_RIS>

.jpg?dt=1713546207678&Width=300)

.jpg?dt=1713546207678&width=677)

.jpg?dt=1713603644873&Width=300)

.jpg?dt=1713603644873&width=677)

.jpg?dt=1713608221407&Width=300)

.jpg?dt=1713608221407&width=677)

.jpg?dt=1713623547189&Width=300)

.jpg?dt=1713623547189&width=677)