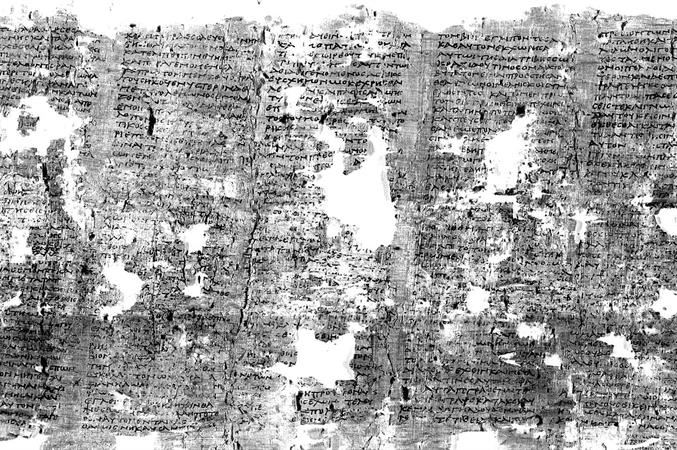

Dettaglio della copertina di Yambo per “Gli esploratori dell’infinito” - -

A volte si dice «ma io guardo le figure», confessando con ironia la propria pigrizia nel leggere. Ma a voler dire quanto sia stata importante la storia degli illustratori italiani di libri per l’infanzia che Antonio Faeti pubblicò con quel titolo sibillino nel 1972 da Einaudi e ora ritorna in una nuova edizione da Donzelli ( Guardare le figure, pagine 418, euro 32), si dovrà paragonarlo a qualche pietra miliare della riflessione sull’identità italiana. Certo è che se guardare le figure è la condizione normale di un bambino pre scolarizzato, allora potrebbe essere anche il titolo più giusto per dire di una Italia che nelle immagini ha unito se stessa. A me fa pensare per l’afflato etico e la passione che l’autore mostra verso un paese le cui macerie continuano a rotolare dal tempo dell’Unità, a un altro saggio non più ripubblicato ma oltremodo necessario, anch’esso edito da Einaudi nel 1961, che s’intitola La disfatta dell’Ottocento. Uscì sedici anni dopo la morte dell’autore, il critico d’arte Raffaello Giolli, avvenuta nel lager di Gusen la notte dell’Epifania del 1945 ed era un argomentato e impietoso ragionamento sulla falsa retorica risorgimentale che sostenne l’Unità d’Italia e segnò il periodo successivo che fu l’ostetrico del fascismo. Il libro di Giolli uscì preceduto da una disincantata introduzione – disincantata rispetto anche alla retorica anti- fascista – di Claudio Pavone, lo storico di formazione comunista che poi pubblicherà nel 1991 il fondamentale Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza accolto dalla sinistra italiana con dispiacere e tacciato di “revisionismo”, termine che all’epoca serviva a screditare quelli che dissentivano dalla versione ufficiale. Mi piace ricordare, dall’introduzione di Pavone, la citazione di alcune parole di Edoardo Persico – che con Giolli svolse una comune battaglia per le idee durante il fascismo – il quale Persico scriveva che la storia dell’arte in Italia era «il riflesso delle transazioni a cui è costretto il paese nel tentativo di stabilire, di fronte alle ideologie straniere che ne aiutano la formazione, la dottrina etica di uno stato italiano». Parole che potrebbero valere anche oggi, mi pare, sia pure con altra prospettiva. Ma, ecco, mi sono domandato perché il libro di Faeti mi ha fatto pensare a questo, e la risposta che mi sono dato è che questa storia dell’illustrazione per l’infanzia è il racconto di un’Italia che voleva nascere, ha scalciato quanto poteva nel ventre di sua madre e alla fine è venuta al mondo come un Paese già in macerie. Non a caso Faeti, nato nel 1939, racconta del disastro che aveva lasciato in eredità la guerra a quelli che, ancora bambini, cercavano di volare sopra le macerie con le ali della fantasia e, nel suo caso, facendo i conti con un padre, vigile urbano, rimasto squadrista anche quando cominciarono le epurazioni civili (tutto sommato gente più onesta, anche se miope, di quelli che il giorno dopo fecero il salto della quaglia passando nelle fila dei vincitori, da fascisti a comunisti il passo in fondo non fu lunghissimo, e storici come Pavone lo dimostrarono). Faeti racconta di un’Italia rimasta autarchica, ancora con un rapporto irrisolto con l’America, paese degli eroi che simboleggiano la forza del nuovo mondo, ma che poi, poco alla volta, si mangiano – il punto di svolta è il passaggio dalla cultura dei “figurinai” a quella dei cartoonist – quell’apertura alla vita, al mondo dei racconti di paese e della tradizione fiabesca, il mondo dei venditori ambulanti di stampe e almanacchi detti colporteurs, o chapbooks inglesi o ancora bilderbogen tedeschi, dove l’immagine aveva un ruolo di primo piano quando non addirittura di viatico alla letteratura, e così fino al genere del feuilleton; un mondo che scompare sotto una realtà standardizzata, l’imagerie di consumo, che trionfa con «l’estetica disneyana, riduttiva, falsamente consolatoria, estremamente collegata al mediun cinematografico e già capace, fin dall’origine, di anticipare il senso di quello televisivo». Ma questo è anche il de profundis del “figurinaio”, termine che indica bene la differenza fondamentale dal cartoonist. Una differenza anche di mezzi. Autori come Chiostri, Mazzanti, Rodella, Nardi fondavano il loro segno sull’uso di uno strumento simile al bulino, la ciappola dentata, «che produceva uno “sfumato” inconfondibile, ambiguamente dozzinale, simbolicamente “povero”, fatto di tante linee parallele e incrociate». Una “bassa definizione” che poi Max Ernst celebrò nei suoi collage di vecchie incisioni che illustravano libri e fogli ottocenteschi. «Il figurinaio – scrive Faeti – scompare lentamente, mentre i contorni del mondo delle immagini, al quale egli può essere accostato, diventano sempre più imprecisi ed irriconoscibili». Ripubblicando questo libro l’autore non si può trattenere dal dire che «il nostro mondo sembra avere bisogno di loro, dei figurinai». A quel bambino, orfano a cinque anni della madre, col padre «squadrista non pentito» che aveva perso il lavoro, «a volte appariva anche la fame vera». Alcuni vecchi camerati spedivano al padre pacchi per la sopravvivenza, uno di loro inviava solo libri. E così quel bimbetto si nutriva più di libri che di pane e nel 1968, diventato adulto, quasi per pagare quel debito decise di scrivere questa storia. Era un tentativo di riesaminare «tutto il visivo sottoposto a esclusione da parte dei critici, perché proprio quello, disprezzato dai professori, era amato dai barbieri», qualcosa di cui la cultura non doveva vergognarsi (mi ricorda un pregiudizio analogo che fino al primo Novecento colpì le opere dei Sacri monti, perché troppo popolari e lontani dal culto dell’ideale aulico del Rinascimento). All’epoca in cui era studente, quando la scuola organizzò con la Dante Alighieri una gita per visitare Firenze, Faeti lasciò la comitiva per andare a vedere la pittura di paese di Ottone Rosai. E quando oggi rilegge la poesia di Ardengo Soffici, “Via”, quasi per associazione automatica si fondono nel suo discorso i singoli “quadri di strada” descritti nei versi con le immagini dei grandi figurinai italiani; ed è lo stesso Soffici che nel romanzo di Lemmonio aveva raffigurato un’Italia «nauseante, sporca, ipocrita, abituata alla violenza dei forti sugli inermi (bestie e uomini), tanto da far valere sempre e solo la rassegnazione». Un vento che, a volte, umido e soffocante soffia ancora sopra le nostre teste. A una morale che proponeva soltanto «le interdizioni, le censure, i divieti, le cancellazioni, le proibizioni che garantiscono la verità dell’infanzia, quella che è sempre negata » Faeti oppone la letteratura che «non esitava a spaventare i bambini, non rimuoveva i corposi fantasmi di una antipedagogia popolare, bizzarra e saturnina», comunque più vera dell’opera dei cartoonist «sempre falsamente ottimista, pedagogicamente edulcorata, che cerca di sbarazzarsi di ogni problema, sublima le ansie, spegne i timori». La verità di popolo contro il politicamente corretto anche nelle “figure”? C’è la storia d’Italia in questo libro, quella degli editori pedagoghi, dei librai-editori, dei figurinai che, per esempio, usarono l’imagerie di Pinocchio come banco di prova dell’Unità italiana, mito di fondazione, il burattino, che continua a rappresentarci meglio d’ogni altro. Un libro che si legge come un romanzo, quello di Faeti, ma anche un discorso politico sul Belpaese: le cui macerie sono gli italiani ancora da fare.

.jpg?dt=1713897716280&Width=300)

.jpg?dt=1713897716280&width=677)